ページコンテンツ

【最新 中国経済について学ぶためのおすすめ本 – 中国経済の実態から今後の展望まで】も確認する

中国経済の知識が幅広い視点から学べる

経済学に基づく良書で、非常に興味深く、重要な指摘や議論に満ちた、日本の中国経済書としては最高水準の本の一つです。タイトルに「講義」とあるように、中国経済に関して専門的知識を持たなくても理解しやすくなっているため、学び始めの方にもおすすめの一冊です。

この電子書籍は、同名タイトルの中公新書を底本(縦組み)に作成しましたが、一部について底本と異なる場合があります。またご覧になる機種や設定などにより、表示などが異なる場合もあります。

はじめに

中国はGDP世界第2位の経済大国であり、世界経済に対しても大きなインパクトを持つようになった。しかし、その実態については一般に知られていないこともまだ多く、時事的な状況や論者の立ち位置により、その経済力が世界秩序を揺るがすと見る「脅威論」から正反対の「崩壊論」まで評価が大きく揺れ続けている。

本書の特徴は、「中国の経済統計は信頼できるか」「不動産バブルを止められるのか」「人民元の国際化は経済にどんな影響を及ぼすのか」「共産党体制での成長は持続可能か」など、近年の中国経済が直面しているいくつかの重要な課題について、経済学の標準的な理論と、それを前提とした近年の実証研究の結果を踏まえながら、できるだけ簡潔に分析を加えたところにある。

「中国経済講義」とはいかにも堅苦しいタイトルだが、学術論文を含めたアカデミックな議論の水準を踏まえることで、表面的な変化に流されない、腰の据わった中国経済の概説書を提供したい、という思いからあえてつけた次第である。「講義」ということを意識したため、現在話題のトピックについても、その背景にある制度の説明などをできるだけ加えるようにしている。そういった説明はやや退屈に感じるかもしれないが、現在起きていることをきちんと理解するためには必要な知識なので、なんとかついてきていただきたい。

本書は基本的にどの章から読んでいただいてもかまわないが、全体の構成としては前半部分でGDP統計の問題、金融危機のリスクや人民元の国際化など中国経済のマクロ的な側面に焦点を当て、後半部分で農民工の直面する問題と都市化政策の行方、国有企業改革の動向やイノベーションの可能性など、ミクロ的な側面に注目する、という構成になっている。多くの読者にとって、マクロ経済のトピックから入っていくほうが理解しやすいだろうと考えたからだ。

本書の内容について簡単に説明しておこう。まず序章では、近年注目を集める中国のGDP統計の信頼性ならびに「李克強指数」などの代替的な指数をめぐる議論を整理し、中国の経済統計を読み解く上で必要なリテラシーについて詳しく解説する。

2015年夏に上海総合株価指数が急落した。その手当てとして政府による株価維持策、さらには人民元の対ドル基準値の大幅な切り下げが行われて以来、中国経済が抱える「金融リスク」に全世界の市場関係者の関心が集まるようになった。第1章では、グローバル経済と中国の国内経済との相互関係に注目した上で、近年の「金融リスク」を人民元の国際化によって生じた「トリレンマ」の観点から読み解いている。

近年「新常態」と言われる安定成長路線を模索している中国経済だが、その一方で従来の高成長を支えてきた「投資依存経済」の性質をなかなか脱却できないでいる。「投資依存経済」の問題点が最も典型的に表れているのが、不動産を中心とした資産バブルである。第2章では、中国が経済大国化を遂げるなかで投資への依存を強めていったことをデータや実証分析の結果をもとに確認し、そこから脱却した新たな成長パターンへの転換の可能性を検討する。

不動産バブルの背景として、各地方政府が、地域の開発資金の財源を土地使用権の売却益に求め、その結果土地の払い下げ価格が上昇したという経緯がある。このような「開発競争」による地域間の経済格差の拡大は、中国の高度成長が生み出したひずみの代表的なものである。第3章では中国経済の宿命とも言うべき地域格差・所得格差の現状をとりあげ、格差の拡大が中国経済の「ユーロ圏化」とも言われる地方政府の債務拡大という問題をもたらしていることも指摘する。

格差問題のなかでも、農民と都市住民の間の格差は制度的に固定されており、深刻である。両者を隔てる中国独特の戸籍制度は、労働市場や社会保障の面で社会にさまざまなゆがみをもたらしてきた。第4章では、近年学術界で注目を集めている農村の余剰労働力の枯渇、いわゆるルイスの転換点をめぐる論争を整理し、労働力不足が今後の中国経済に与える影響について考える。

鉄鋼や石炭などの旧来型の産業では、「ゾンビ企業」と呼ばれる生産性の低い国有企業が過剰な生産設備を抱え込み、成長の足かせになっていることが指摘されてきた。しかし、多くの雇用を抱える「ゾンビ企業」の退出が進めば、大量の失業者を生み出し、社会の不安定化を招きかねない。第5章では、今後の中国経済に大きな影響を与えうる国有企業改革のゆくえについて解説する。

中国経済において、持続的なイノベーションは可能なのか。主流派の経済学者の見解は概して否定的だ。脆弱な財産権保護、貫徹しない法の支配、説明責任を持たない政府の経済への介入といった中国経済の「制度」的特徴は、持続的な成長のエンジンとなるイノベーションの障害物にしかならないように思えるからだ。一方、現在の中国経済では、広東省深圳における電子産業を中心に活発なイノベーションの発露が見られるのも事実だ。第6章では、先進国とは異なる制度的背景の下でなぜイノベーションが生じるのか、そしてその持続可能性について検討している。

領土問題や歴史問題を中心に、日中両国民の間には感情的なしこりがいまだに残るが、中国に進出した日本企業は、以前よりビジネス慣行の違いなどからさまざまな問題に直面してきた。また、直近の問題である米中貿易戦争は、中国経済に関する政治がらみの「リスク」の存在を改めて思い起こさせた。終章では、日中経済の相互の影響が強まるなかで、できるだけ客観的な中国像を描くにはどうすればよいのか、日本(人)にとっての中国経済との向きあい方を考えたい。

小著が、流動化する国際情勢のなかでますますその重要性が高まっている中国経済への理解の一助となれば、著者としてこれにまさるよろこびはない。

目次

はじめに

序章 中国の経済統計は信頼できるか

1 GDP統計は擬装されているのか

中国が米国を追い抜く日

GDP統計に対する不信感問題の原点-SNA体系への移行

トーマス・ロースキーの問題提起

鉱工業企業統計の改定をめぐる誤差

代替的な推計方法の長所と短所

2 誤差が生まれる理由

サービス部門の付加価値額

GDP実質化に関する問題

地方GDPの水増し報告問題ごまかしの背景

中国経済の「不確実性」について

第1章 金融リスクを乗り越えられるか

1 変調を招いたデット・デフレーション

高度経済成長の終焉と「変調」

人民元切り下げの波紋

過剰債務とデット・デフレーション民間部門の債務急増と二つのリスク

清算主義とリフレ政策

拡大する海外資本移動

2 人民元の国際化と「トリレンマ」

きっかけはリーマンショック

ドルの足かせ金融政策の独自性を失った中国

柔軟な為替政策への転換

3 トランプ・ショック

トランプ就任と金融政策の転換

債券市場におけるリスク上昇

「不確実性」の高まりと金融政策のゆくえ

第2章 不動産バブルを止められるのか

1 資本過剰経済に陥った理由

資本が過剰に蓄積されるとは

胡錦濤政権が陥った「罠」

「資本過剰経済」の二段階

2 不動産市場のバブル体質

不動産市場の動向

土地使用権取引市場の構造

土地の用途による「価格差別化」

バブルへの懸念

3 地方財政と不動産市場

融資プラットフォームを通じた債務

中国版「影の銀行」の肥大化

地方債発行とPPP方式でバブルは防げるか

遅れる不動産税の導入

成長パターンの転換は進むのか

第3章 経済格差のゆくえ

1 個人間の所得格差の拡大

「ジニ係数」の変動から見えてくるもの

「灰色収入」の存在

21世紀中国の資本

2 地域間経済格差の変動と再分配政策

地域格差の推移

均衡発展から「先富論」へ

請負制による再分配機能の低下

分税制による再分配機能の強化

地域協調発展と西部大開発

3 中国経済に立ちはだかる「ユーロ圏の罠」?

単一の金融政策と個別の財政政策

ユーロ圏の制度設計と現実

内陸部の省は「中国のギリシャ」

中央—地方関係のジレンマ

第4章 農民工はどこへ行くのか――知られざる中国の労働問題

1 中国の労働市場と農民工

国有企業改革と失業率

戸籍制度と労働市場のゆがみ

2 ルイスの転換点と新型都市化政策

中国は「ルイスの転換点」を迎えたか

ハウスホールド・モデルの考え方

擬似的な転換点

新型都市化政策とは何か

農民工が居住証を申請しない理由

3 「まだらな発展」が労働者にもたらすもの

建設労働者と「包工制」

包工制のリスク

労働NGOの役割と苦境

社会保険費の未払い問題

「まだらな発展」と労働問題

第5章 国有企業改革のゆくえ――「ゾンビ企業」は淘汰されるのか

1 国有企業は特権を享受しているのか

国有企業改革のこれまで

中国は「国家資本主義」か

「国進民退」は本当に生じているか

相対的な高賃金

格差の固定化

2 台頭する民間企業と国有企業のゆくえ

極端な分業体制が生む活力

企業間の適切な資源配分は可能か

ゾンビ企業とは何か

「失われた20年」に学ぶ

国有企業の「退場」はスムーズに実現するか

第6章 共産党体制での成長は持続可能か制度とイノベーション

1 イノベーションをもたらす深圳のエコシステム

包括的な制度と収奪的な制度

急増する特許出願の内実

知的財産権をめぐる三つの層

知的財産権無視の世界と「垂直分裂」

王道をゆくファーウェイ

オープンソースを通じたイノベーション

「パクリ」とイノベーションの共存

ガイド役としての「デザインハウス」

「囚人のジレンマ」をいかに解決するか

三つの層が補完し合うシステム

2 権威的な政府と活発な民間経済の「共犯関係」

存在感を強める「仲介」行為

ハイエクの「自生的な秩序」と中国経済

治者と被治者との「馴れ合い」

終章 国際社会のなかの中国と日中経済関係

1 「チャイナ・リスク」再考

日中関係は改善するか

相互補完的な日中の経済構造

日中間貿易摩擦の実態

チャイナ・リスクからトランプ・リスクヘ

米中産業界の複雑な関係

2 一帯一路と日本

一帯一路は寄せあつめの「星座」?

資本輸出型の経済発展戦略、三つの意味

一帯一路をどう評価するか

3 製造業のイノベーションと新たな日中関係

トップダウン型の関係構築とその限界

メイカーたちが担う日中関係

問われる普遍的価値との対峙

おわりに

中国の人名について、日本で著名な人物についてのみ、日本語読みのルビを振った。また、英語の参考文献の著者については、漢字表記の後に欧文表記を補った。

序章 中国の経済統計は信頼できるか

1 GDP統計は擬装されているのか

中国が米国を追い抜く日

1978年の改革開放以来、中国は、貧しい農業国から新興工業国に急変貌を遂げ、今日では世界経済の動向を左右する巨大な存在になっている。2010年に中国のGDPは日本を追い抜いたが、このトレンドが今後も一定期間継続し、やがては米国経済の規模を追い抜いて世界一になるのだろうか。筆者と東京大学の丸川知雄は、数年前に出版された書籍のなかで、中国の名目GDPがいつ米国を追い抜くのかについての「シナリオ」を示した。中国経済の発展の持続性に楽観的な見通しを示す丸川の予測(表0-1中の「楽観シナリオ」)に基づくと、中国のGDPは2020年代後半に米国を追い抜くことになる(米国の成長率を2011~6年は3.1%、6~3年は2.2%と仮定した場合)。

一方、筆者は資本の増加率を低めに見積もったほか、労働の生産弾力性(就業者数の1%の増加によってGDPが何%増えるかを示したもの)が今後の労働人口の減少を反映して大きく上昇することを考慮に入れた「慎重シナリオ」を示した。このシナリオだと、中国のGDPが米国を抜くのは2030年代前半となる。筆者らがこの「シナリオ」を示したのは2015年初頭だが、その後中国政府は、2015年の全国人民代表大会(国会にあたる)において、経済がそれまでの高度経済成長時代から「新常態」と表現される安定的成長段階に入ったことを強調し、成長率目標を前年までの年率7.5%前後から7%前後に引き下げた。その後、全人代において示される成長率は、6年には6.5~7%、7年には6.5%前後と3年続けて引き下げられた。こうして見ると「楽観シナリオ」は経済成長率をやや高く見積もりすぎており、現時点では「慎重シナリオ」のほうが現実味を帯びてきている、といえるかもしれない。

もちろん、こういった将来の予測は外れるのが常である。それでも大きな政治上の混乱や、世界経済を巻き込むような経済危機がない限り、それほど遠くない将来、中国が米国を凌駕して世界最大規模の経済大国となることは、ほぼ間違いないといってよいだろう。

GDP統計に対する不信感問題の原点――SNA体系への移行

その一方で、中国経済に関する議論の前提となるGDPなど経済統計の信頼性には、絶えず疑問が投げかけられてきた。例えば、2015年の上半期に実質GDPの成長率が7.0%になるという数字が公表されると、その信頼性に疑問が噴出した。多くの工業製品の名目の生産額がマイナスになっていたにもかかわらず、工業部門の付加価値は実質6%の伸びを記録するなど、統計間の不整合が目立ったためである。こういった状況を受けて、中国のGDP統計は大嘘だ、とか、GDPは公式統計の3分の1で実際は世界第3位だ、といった煽情的なタイトルの書籍が日本の書店に並ぶ一幕もあった。しかし、中国のGDP統計の問題点については専門家による地道な議論が積み重ねられてきており、たとえ統計の信頼性に疑問が持たれるとしても、それらの「誤差」がどの部分から生じるのかという点について、おおよそのコンセンサスができている。

もちろん、現在の中国のGDP統計に問題があるのも事実である。では、具体的にどのような問題があり、にもかかわらずそれが「デタラメ」ではないとなぜいえるのか、その点をきちんと述べておかなければ説得力を欠くだろう。以下では、やや煩雑だが、中国GDPの「誤差」がどのような要因によって生じるのかを、いくつかのトピックに分けて詳しく見ておくことにしよう。

なお、以下の文章を読み進めていく上では、GDP統計に関する名目値と実質値を区別することが重要になる。名目値とは、実際に市場で取り引きされている価格に基づいて推計された値であり、実質値とは、名目値から物価の上昇・下落分を取り除いた値である。経済成長率を見る場合、名目値は、インフレ・デフレによる物価変動の影響を受けて大きく変動するために、デフレータ(名目値から実質値を算出する際に用いられる価格変化の指標のこと。実質GDP算出に用いられるデフレータを特にGDPデフレータと呼ぶ)によって、それらの要因を取り除いた実質値を用いるのが一般的である。

中国が改革・開放政策といわれる市場経済化路線を歩み始めるに伴い、それまでの計画経済時代に採用されていた統計システムも見直しが迫られるようになった。具体的には、1980年代後半から1990年代にかけて、マルクス主義経済学に依拠したソビエト型の統計システムであるMPS(Material Product System)から、先進国を中心に国際標準としてより広く採用されてきたSNA(System of National Accounts)へという、統計システムの大規模な移行が行われた。ソビエト型のMPSの最大の問題点は、イデオロギー的な観点から、小売りや物流などサービス部門(第三次産業)の活動を統計に含めていなかった点にある。また、統計データの収集を独立の機関が行うのではなく、企業からの一方的な報告に依存していた点も、データの捏造を日常的なものにしていた。そのことが1958~8年の大躍進の際の統計の水増し報告につながったと考えられている。

そういった問題点の多いMPSから、現在のSNAへの移行のポイントは、いかにしてサービス部門の経済活動を把握して、この部門の統計を整備するか、という点にあった。

まず、1985年には国家統計局によって「第三次産業統計の樹立に関する報告書」が提出され、サービス部門の統計の整備と、それをもとにしたGDP統計の作成が開始されるなど、徐々に統計システムの移行が行われていく。特に、1991年から光年を対象に行われた第三次産業センサス(全数調査)の結果によって、GDP統計がカバーする範囲は大幅に拡大した。

これらの成果を基盤にして、1993年から全面的なSNAへの移行が始まる。だが皮肉なことに、統計データの国際標準への移行と、長期的なGDP統計の推計値が整備されるのと並行して、海外から公式統計におけるGDP成長率の過大評価を指摘する研究が相次いで発表されるようになった。その代表例が、以下に紹介するロースキーによる研究である。

トーマス・ロースキーの問題提起

2000年代初頭、中国のGDP統計の信頼性への疑問がジャーナリスティックなレベルでも注目を集めることになる。きっかけとなったのは、著名な中国経済研究者であるピッツバーグ大学のトーマス・ロースキーが、2001年『チャイナ・エコノミック・レビュー』誌に発表した論文「中国のGDP統計に何が起きているのか(“What is Happening to China’s GDP Statistics?”)」である。同論文でロースキーは、1998年から2000年までの公式の実質GDP統計およびその成長率の信憑性を疑問視し、特に1998年の実質成長率は公式統計よりも大幅に低く、マイナス成長の可能性さえある、と主張した。ロースキーによる指摘は、主に他の経済統計との整合性に関するものだった。例えば、1998年には公式統計では7・8%の成長率を記録したにもかかわらず、エネルギー消費額の統計はマイナス6・4%を記録した。過去に長期にわたって高度の経済成長を続けてきた日本やアジアNIES(韓国、台湾、香港、シンガポール)のケースでは、いずれも経済成長に伴ってエネルギー消費も大きな伸びを記録しており、1998年以降の中国のようなケースは極めて異質だ、と彼は指摘する。・ロースキーは、1998年における航空輸送量の伸びが2・2%であったことから、その数値が成長率の上限とみなせるとし、1998年の経済成長率の推計値として、マイナス2.0%からプラス2.0%という、公式統計を大幅に下回る数字を主張した。これは、経済活動の実態を反映していると考えられる信頼性の高い指標をベースに、GDPもそれに同調して動いていると仮定して推計を行うものである。ちなみに後で触れる「李克強指数」を用いてGDP成長率を推計するやり方も、基本的にこの方法を踏襲したものである。

彼の発表した論文が世界の広い関心を集めたため、中国の政府関係者や、海外の中国研究者からの反論が行われた。そのなかには、後述するように工業企業の統計データの連続性の問題から、この時期のエネルギー消費の統計もまた過小評価されている可能性が高く、その数字がGDP成長率と乖離しているからといって、必ずしもGDP成長率が大幅に過大評価されているわけではないという有力な指摘もあった。一連の議論の結果、1998年から2000年にかけて公式統計がGDP成長率を一定程度過大評価している可能性は高いものの、ロースキーのように大幅な下方修正が必要だとする主張もまた根拠を欠いているというのが多くの専門家の判断だった。ロースキー自身も、のちには、エネルギー消費量の統計など彼が根拠とした指標自体にも問題点が多いことを認めている。

鉱工業企業統計の改定をめぐる誤差

ここで、ロースキーの問題提起が、1998年以降のGDP統計について行われたことの意味について説明しておこう。実は、1998年には、鉱工業企業に関する生産額や利潤額の推計方法が大きく変化した。その際の統計の連続性の欠如や、サンプル調査の精度の低さが、GDP統計の信頼性の低さの背景の一つになっていることが指摘されている。_1998年以前は、中小企業に関するデータを、個々の企業から地方の統計局に対して行われる自己申告をもとに集計していた。しかし、その際しばしば虚偽の報告がなされたため、統計局が行うサンプル調査をベースに全体の推計値を算出するという方法へと変更されたのだ。具体的には、すべての国有企業と一定規模以上の非国有企業については統計局が直接データを収集し、それ以外の売上額500万元未満(2011年より同2000万元未満)の非国有企業については、省や県レベルの統計局が実施するサンプル調査のデータを用いて全体の集計値を算出するという方法がとられることになった。

このような統計制度の見直しによって、鉱工業企業に関する統計には明らかな「非連続性」が生じることになる。データの非連続性が存在する以上、1998年前後における工業企業の生産額や成長率の評価にはかなりの慎重さが要求される。例えば、香港科技大学のカースラン・ホルツは、ロースキーが指摘したエネルギー消費額のデータは、サンプル調査によってはカバーされないため、統計データを直接収集する企業の範囲が狭まったことによって大きく減少した可能性がある、と指摘している。

代替的な推計方法の長所と短所

ロースキーに限らず、中国のGDP統計に不備があるとして、多くの専門家が代替的な数値を計算してきた。それらは大きく分けて二つに分類される。

一つは経済の実態をより反映していると考えられる指標を組み合わせた代替的な成長率を用いるものである。ロースキーのころから、GDP統計と他の経済変数との整合性のなさを問題にする議論は存在したが、そのなかでも最も有名になったのが貨物輸送量、電力消費量、銀行融資残高の伸びを経済成長の指標として用いる、いわゆる李克強指数であろう。だが、李克強指数は、現首相の李克強が国有企業を中心として、鉄鋼業などの重厚長大型の産業に多くを依存する遼寧省のトップだったときの発言であり、これをそのまま用いるとそれらの産業の状況を過大に評価した結果が出てしまう、という問題がある。

この点で、より洗練されているのがキャピタル・エコノミックスによるチャイナ・アクティヴィティ・プロキシ(CAP指標)を用いた代替的な推計である。CAP指標は、発電量(製造業の代理変数、以下も代理変数を指す)、貨物輸送量(経済活動全般)、建設中の建物床面積(不動産開発)、乗客輸送実績(サービス業)、そして海運輸送量(国際貿易)の5つの指標を加重平均したもので、これらの指標の伸び率を総合して、実態に近いGDP成長率を推計しようとするものである。

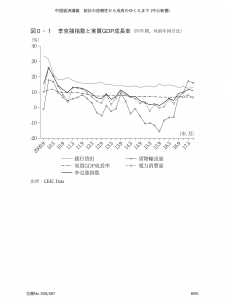

李克強指数やCAP指標といった代替指標の示す成長率は、2014年から5年にかけて実質GDP成長率を大きく下回り、この時期のGDP統計が偽造されているという議論の一つの根拠になった。しかし、2016年になり、中国政府が需要を下支えするために積極的な公共事業を行うようになると、貨物輸送量や電力消費量といった「オールド・エコノミー」の代表的な指標が急激に上昇し、その結果、李克強指数の成長率は公式GDPの成長率をむしろ上回るようになった(図0-1)。

「中国政府のごまかしが利かない」究極の統計として、米国の軍事気象衛星により撮影された夜の地球表面の画像データを用いた研究がある。この衛星画像による夜間の光強度データは、都市域の拡大、人口分布面の推計、エネルギー消費量・GDPの推計などの人口・経済指標と強い相関を持つことが知られている。ニューヨーク連邦準備銀行エコノミストのハンター・クラークらの研究グループは、衛星画像から得られた2005年から3年までの各省ごとの夜間の光強度の年間累計値と公式GDP統計、李克強指数などGDPの代替的な指標との関係を求めた上で、それをベースに2014年と5年の実質GDP成長率について独自に補正を行った。そして、2015年後半に中国経済が急速に収縮したという多くの専門家の指摘に反し、実質成長率に関する彼らの独自の推計値は公式統計の数値よりも高いという結果を示している。もっとも、この方法で用いられている夜間光のデータは2013年までのものであり、1年以降のデータを用いて同様の推計を行った場合は異なる結果が得られる可能性がある。

一方、GDPの代替的な推計のもう一つのやり方は、デフレータの算出やサービス部門の推計など、疑わしいと思える部分に独自の仮定を置いてGDPの推計をやり直すものである。一橋大学のハリー・ウー(WU, Harry Xiaoying)による推計がその代表的なものである。ウーは、1970年代からの公式GDP統計の信頼性に疑問を投げかけ、特にサービス部門の付加価値と価格指数について独自の仮定を置いて推計を行った。その結果、1978年から2014年までの実質GDP成長率は公式統計の年平均9.8%より低い平均7.1%であり、1990年価格で測った実質GDPも公式統計より5%ほど低くなる、と結論づけている。

ただ、ウーの推計は長期間にわたってサービス部門における労働生産性がまったく変化しない、などかなり無理な仮定を置いているといった指摘もあり、彼による代替的な推計は、実質GDP推計に関する一つの「下限」を示すもの、と考えたほうがよさそうだ。また彼が行っている代替的な推計は、あくまでも特定の年を基準とした実質GDPの値に関するものだという点にも注意が必要である。その値が過大評価されているということは、必ずしも2014年の名目GDPが大幅に水増しされている、ということを示すものではない。後述のようにGDPデフレータの信頼性には大きな疑問があることを踏まえれば、彼の推計結果はあくまでもデフレータが過小評価されている可能性を示唆するものと考えたほうがよいだろう。

また、李克強指数はもとより、CAP指標のような洗練された代替指標でもサービス産業の伸びを十分に補足できているわけではなく、このため製造業からサービス産業への移行が急速に生じたここ数年に実体経済との乖離が生じている可能性がある。

このように代替的な指標や推計にもさまざまな問題点があり、切り札となるような推計があるわけではない。複数の推計結果が示している通り、2014年、6年あたりの実質GDP成長率については、ある程度過大評価されていた可能性は高そうだが、これは決して恒常的な成長率の水増しが行われていることを示すものではない。現に、2016年に経済が回復を始めると、李克強指数などの代替指標が軒並みGDP成長率を上回ったこともあり、GDP成長率の過大評価を指摘する声も次第に下火になっていった。

2 誤差が生まれる理由

サービス部門の付加価値額

それでは、現在の中国のGDP指標を見るときに、どのような点に注意すればよいのだろうか。GDP統計に誤差が入り込む要因のうち、最大のものの一つが、サービス部門の統計の精度の低さである。すでに述べたように、中国の統計制度が国際水準にのっとったSNA体系に移行する過程で、サービス部門の統計をどのように整備するか、という点が最大の懸案となった。その後サービス部門の付加価値額の統計に関しては、センサス調査などを通じてたびたび改訂が重ねられてきたが、その評価をめぐっては現在でも議論が続けられている。

例えば、前節で名前を挙げたウーは、政府の公表する実質GDP成長率が長年にわたって過大評価されてきた要因として、第一にサービス部門の成長率が雇用統計の伸びに対して明らかに過大に評価されていること、第二に価格指数の信頼性が乏しいことを挙げている。一方、香港科技大学のホルツは、現在のGDPの水準が、いまだカバーされていないサービス部門や、「ヤミ経済」の存在によって、過小評価されている側面を強調する。これまでにも、帰属家賃(自己の持ち家についても借家や借間と同じような付加価値を生んでいると仮定し、その分をGDPに参入したもの)および福祉サービスの漏洩などいくつかの項目を十分にカバーしておらず、過小評価されている面があることは専門家によってたびたび指摘されてきた。これらのことからホルツは「代替的な推計も不十分で、公式統計よりも優れているとはいえない」とし、公式統計には十分な利用価値があると結論づけている。

さらにセンサス調査に基づきサービス部門を中心にGDPの値が修正される場合、過去のデータとの整合性をどうするのか、ということが問題になる。例えば、2004年の第1次経済センサスの際は1993年に遡及して名目・実質GDPの値が上方修正された。中国のGDPが過去に遡及して修正される際には、「トレンド階差法」という方法が用いられる。これは、まず1992年の値および旧方式で求めた2004年の値によって旧データのトレンド値を求め、次に1992年の値と新方式で求めた2004年の値を用いて新データに対するトレンド値を求める。そして1993年から2003年までの旧データと新データのトレンド値とを比較することでその比率係数を求める。最後にこの比率係数を使って過去の実際のデータを改訂する、というものである。

ただ、このような修正が行われることにより、公表されるGDPの成長率は変動の少ない、滑らかなものになる傾向がある。その過程において、特定期間における成長率の落ち込みなどが隠されてしまう可能性がある。いずれにしても、サービス部門の統計は整備の途上であり、今後も見直しが続けられていくものと思われる。

GDP実質化に関する問題

実質GDPの成長率に誤差が生じるもう一つの大きな要因は、デフレータの推計である。実質成長率は、名目成長率から価格上昇分を除いたものなので、その値はデフレータによって大きく左右される。しかし、このデフレータにも大きな問題が存在する。中国の場合、例えば工業部門の付加価値は、1990年代末まで企業自らがその実質値を申告しており、GDPデフレータは、そのようにして求められたGDPの実質値と名目値との比率として求められるにすぎなかった。このようなやり方では、企業がきちんと実質化を行ったかどうかのダブル・チェックができず、信頼性に欠けるとされてきた。

北京航空航天大学の任若恩(REN, Ruoen)は、このようにして求められるGDPの実質値に代わり、統計局が独自に調査を行って算出した価格指標(農産物買付価格、工業製品出荷価格など)をベースに推計を行い、1985年から4年までの実質GDP成長率を、公式統計の年平均9.8%に対して、6.0%だったと結論づけている。

現在では、実質GDPを求める際に、国家統計局が独自に推計したデフレータを用いて実質化を行っている。しかし、そのやり方は、まず各産業における付加価値を総生産値から中間投入財を引いて求め、その付加価値をデフレータを用いて実質化するという、いわゆるシングル・デフレーション法である。この方法は、総生産値と中間投入財の物価上昇率が同じであれば問題はないが、両者の間に乖離があるときは付加価値の実質値に過大/過小評価をもたらす。この点を補正しようと思えば、総生産値と中間投入財の名目値をそれぞれ別のデフレータによって実質化した上でその差より実質付加価値を求めるダブル・デフレーション法を用いる必要があるが、中間財の価格指標を求めることの技術的制約により、中国では用いられていない。

GDPの実質化をめぐる議論は現在でも続いている。例えば松岡秀明ら日本経済研究センターの研究チームは、中国のGDPデフレータが輸入価格の変化を十分に反映していないという批判を受けて、GDPの各項目別にデフレータを推計し、独自に実質GDP成長率の推計を行った。その結果、7%と公表された2015年前半期の実質GDP成長率は、実際には5.2~5.3%程度だったのではないかと指摘している。

いずれにせよ、サービス部門の付加価値の推計と実質化の際の価格指標の問題は、中国のGDP統計の構造的な「アキレス腱」だといえるだろう。

地方GDPの水増し報告問題

中国では、これとは別に引の省・市・自治区(地方政府)が公表する地方GDPの統計があり、こちらもまた固有の問題を抱えている。というのも、これら省レベルの地方政府が発表するGDP統計の合計が中央政府(国家統計局)のそれと合致しない、という問題があるからだ。その背景として、地方のGDP成長率が地方指導部の評価を左右するといった中国独自の官僚の考課制度をはじめとした、政治的な要因もあることが指摘されてきた。

例えば2017年8月に、遼寧省の2017年1~6月期の名目域内総生産(GDP)が前年同期比マイナス20%に急減したと発表され、国内外で驚きをもって受け止められた。一方、同省の実質成長率はプラス2・1%。1~6月期の消費者物価や卸売物価はともにプラスと発表されており、名目成長率の統計とまったく整合性がとれていない。なぜこのような混乱が見られたのか。同年8月1日付で中国政府は「統計法」実施条例を施行し、経済統計の水増しや捏造を厳しく摘発するようになった。この背後には、反腐敗キャンペーンを進める習近平政権の強い意向があるといわれている。腐敗が蔓延している地方ほど、役人の都合のいいように統計数字が操作されやすいと考えられるからだ。

遼寧省を含む東北地方は、重厚長大型の国有企業を多く抱える地域であり、鉄鋼の過剰生産が問題になる昨今は特に低迷が伝えられている。その意味で、実態を隠すために数字のごまかしが継続的に行われていた可能性は高いと考えられる。つまり、2017年に、それまでの過大評価されていた数字を修正した名目値を出したため、前年比較の成長率が大きく落ち込んだ、と見るのが自然だろう。