【最新 – 妖怪について学ぶためのおすすめ本 – 初心者から学問として学びたい方まで】も確認する

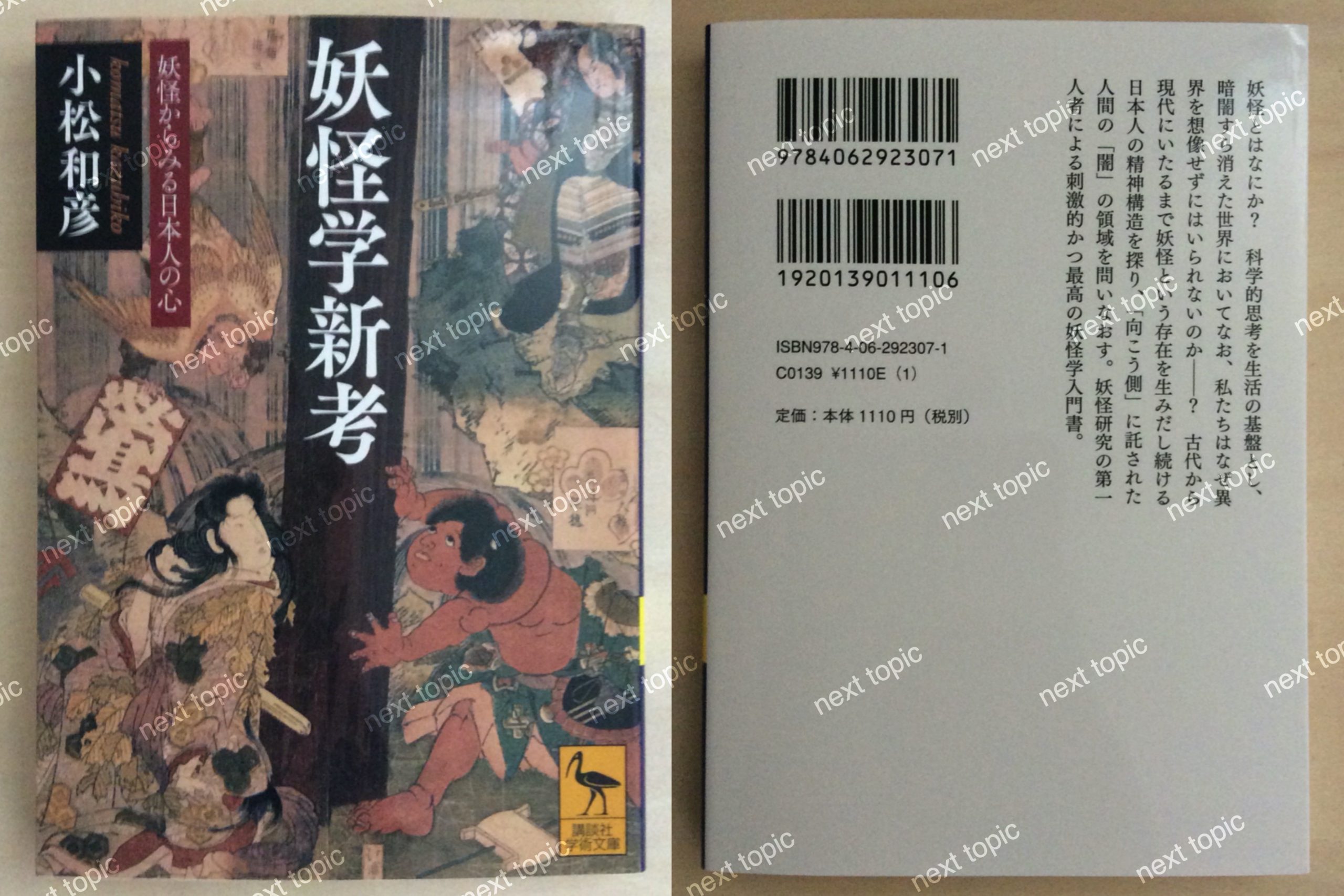

妖怪学の入門書

本書は妖怪を学問として学ぶための入門書です。妖怪とは何なのか、どのように妖怪が生まれたのかといった妖怪の背景・歴史、日本人の心と妖怪の関係とは、といった点を考察しながら、妖怪学について学ぶことのできる一冊です。

目次 妖怪学新考

はじめに――新しい妖怪学のために

妖怪学とはなにか/妖怪学の三つの潮流/柳田国男の妖怪学/柳田以降の妖怪学

第一部 妖怪と日本人

一 妖怪とはなにか

恐怖・空間・妖怪/不思議・災厄・妖怪/妖怪を定義する/妖怪と社会関係/自然の妖怪と人間の妖怪/妖怪の予防と駆除/「生活社会」の三類型と妖怪

二 妖怪のいるランドスケープ

日本人の「ふるさと」としての小盆地宇宙/ムラのコスモロジー、マチのコスモロジー/水木しげる少年の妖怪体験/奥能登・七浦の妖怪たち

三 遠野盆地宇宙の妖怪たち

遠野のムラの妖怪たち/遠野のマチの妖怪たち

四 妖怪と都市のコスモロジー

前近代の都市の妖怪たち/平安京の恐怖空間/江戸の怪異空間

五 変貌する都市のコスモロジー

「闇」の喪失/妖怪の近代

六 妖怪と現代人

妖怪の存立と前提条件/現代都市の「闇」/「学校の怪談」/「化け物屋敷」/現代の妖怪の特徴と現代人の不安

第二部 魔と妖怪

一 祭祀される妖怪、退治される神霊

「神」と「妖怪」の相違/祀り上げられる「妖怪」/棄てられた「神」/退治される「妖怪」

二 「妖怪」の民俗的起源論

どのようにして妖怪は生じるのか/非人間起源の妖怪/「妖怪」に変身する人間/怨霊と御霊/人に見える死霊=幽霊

三 呪詛と憑霊

呪詛――魔に身を任せた人々/生霊憑き・死霊憑き・動物霊憑き/二種類の「憑きもの筋」

四 外法使い――民間の宗教者

宗教者の両義性/陰陽師と式神/修験者と護法/外法神

五 異界・妖怪・異人

異界とは何か/異界と妖怪/異界と異人/秩序・災厄・異人(妖怪)

おわりに――妖怪と現代文化

あとがき

注

解説――小松和彦の世界 高田 衛

はじめに――新しい妖怪学のために

「人間文化の進歩の道程に於て発明され創作された色々の作品の中でも『化物』などは最も優れた傑作と云はなければなるまい」

(寺田寅彦)(1)

妖怪学とはなにか

人間は想像する。その想像力はまた、さまざまな文化を創りだす創造力でもある。そしていま私たちはその創造力が作りだした膨大な種類の文化を所有しているわけであるが、そのなかでもっとも興味深いものの一つが「妖怪」と称されているものであろう。この「妖怪」を研究する学問が、ここでいう「妖怪学」である。

しかしながら、現在まで、「妖怪学」という学問はまともな形で存在していなかった。すなわち、学問の範囲や目的、研究方法、いずれの面でもまともな論議がなされてこなかったのである。たしかに「妖怪学」という名称は早くも明治の後半に現れており、妖怪を研究する学者も何人かはいたのだが、その研究目的は研究者によって異なり、したがって、妖怪を研究する人たちを「妖怪学」の名のもとに結集させる学会や研究機関を作りだすまでには至らなかったのであった。

「学問としての「妖怪学」の整備の遅れの理由は、研究者の不足もあったが、「妖怪」が近代の科学において撲滅すべき「迷信」とされたことが大きかったように思われる。妖怪は近代人には必要ないものであり、妖怪研究はその妖怪撲滅・否定のための学問か、あるいは滅びゆく「迷信」を記録する学問で、近代における人間の生活にあまり積極的な意義を見いだせない研究とみなされたのである。

近代の科学、物質文明の発達・浸透は現実世界から妖怪を撲滅してきた。しかし、現代においても妖怪たちは滅びていない。活動の場を、都市の、それも主としてうわさ話やフィクションの世界に移して生き続けている。その意味で、現代人も妖怪を必要としているのである。このことは、妖怪が「迷信」としてかたづけてしまうわけにはいかない、つまり人間にとってとても重要な存在なのだということを物語っている。それは人間の精神生活の根源にかかわる事柄と関係しているらしいのだ。それが何なのか。それを明らかにするための学問として、新しい「妖怪学」は整備される必要があるといえる。

この新しい妖怪学は、やみくもに妖怪信仰を撲滅するわけでもなければ、妖怪信仰を保存しようというわけでもなく、妖怪文化の考察を通じて、人間の精神の歴史や心のあり方を探る学問として構築されるべきである。もっとも、この試みはまだ十分な成果を収めているわけではない。むしろ、これから本格的研究が開始されるというべきであろう。その意味で私は、本書をあえて『妖怪学新考』と名づけてみたのである。

それでは、私が考える「妖怪学」の輪郭とはどのようなものであろうか。簡単に以下で説明しておこう。新しい妖怪学は、人間が想像(創造)した妖怪、つまり文化現象としての妖怪を研究する学問である。妖怪存在は、動物や植物、鉱物のように、人間との関係を考えずにその形や属性を観察することができるものではなく、つねに人間との関係のなかで、人間の想像世界のなかで、生きているものである。したがって、妖怪を研究するということは、妖怪を生み出した人間を研究するということにほかならない。要するに、妖怪学は「妖怪文化学」であり、妖怪を通じて人間の理解を深める「人間学」なのである。

妖怪学はいろいろな問題を設定する。なぜ人々は妖怪を想像するのか、そのような妖怪のイメージはどのように形成されたのか、どのような種類の妖怪(妖怪種目)があるか、あるいはそうした妖怪を創造することの利点や欠点はどこにあるのか、日本の妖怪文化と諸外国の妖怪文化との違いはどこか、現代の科学ではかつての人々が妖怪現象とみなしたことをどのように説明できるか、等々。

この「妖怪学」の研究領域は大きく二つのレベルに分けられる。一つは現実世界において妖怪現象、妖怪存在を信じている人々の語る妖怪に関する研究であり、もう一つは文学や芸能、絵画などに物語られ、演じられ、描かれる、フィクションとしての妖怪についての研究である。だが、やっかいなのは、この二つの領域は互いに影響関係にあり、現実世界で語られている妖怪をめぐる話の多くが、こうした研究領域つまりフィクションとノンフィクションの境界から立ち現れていることであろう。

現実世界における妖怪を信じている人々の研究では、まずどのような妖怪が信じられているかや、その姿かたちや出没する場所、性格などを知るために、多くの妖怪体験談を採集する必要がある。そしてその分析から、それを信じている個人の心のなかにある恐怖心や不安、あるいは社会が抱えもっている恐怖心や不安およびそれとの葛藤・戦いなどを浮かび上がらせることも可能となってくるであろう。これはいわば「妖怪の民俗誌」や「妖怪の心理学」「妖怪の社会学」である。

古代から現代に至るまで妖怪の存在を信じる人々がいた。したがって、妖怪研究者はそれぞれの時代について、史料さえあれば、これと同様の研究を試みることができ、さらに妖怪の盛衰史つまり「妖怪の歴史学」を描き出すこともできるであろう。そしてこのレベルの研究のなかには、怪異・妖怪現象とみなされるものを科学的に解き明かす自然科学的な研究も含まれている。

ところで、右の妖怪研究が現実世界の妖怪信仰の研究であるとすると、その一方にそうした妖怪信仰の影響を受けて作られた、妖怪の登場する物語や儀礼、芸能、絵画たなどの研究が想定される。これらの作品は実際にあったことを忠実に記録したというスタイルをとった作り話から明らかな作り話までさまざまであるが、いちおう現実世界で語られる妖怪とは異なるレベルに属するものと考える必要がある。そこに描かれた妖怪が現実の世界において人々に実在すると信じられていたとは限らないからである。この領域の研究は「妖怪の文学史」「妖怪の芸能史」「妖怪の絵画史」「妖怪の口承文芸史」ということになるだろう。さらにこの研究をもとにして、こうした作品がたくさん作られた社会的背景を探る「妖怪の歴史社会学」も生まれてくるはずである。

要するに、私が考えている「妖怪学」は、「妖怪」に関する研究を可能なかぎり網羅するような形で構想されている。したがって、いうまでもなく一人の妖怪研究者がすべての分野にかかわる必要はない。人文科学、社会科学、そして自然科学の諸分野に属する妖怪研究者が、それぞれの立場から妖怪を研究すればいいわけであるが、その成果を共有し総合していくための場として「妖怪学」の必要を提唱しているのである。

妖怪学の三つの潮流

右に述べたように、広い意味で「妖怪学」を設定してみたが、その場合、この妖怪学には、妖怪研究の目的の異なる研究者がたくさん集まることになる。したがって、このような「妖怪学」の学会が設立され全国の妖怪研究者が結集したとき、初めて、その内容が明らかになるであろう。当然のことながら、そこに集まった妖怪研究者が考えるこれまでの「妖怪学」の歴史も、研究分野や研究対象、研究目的の違いによって、かなり異なっているはずである。以下では、参考のために、私が振り返ってみた「妖怪学」の歴史を簡単に述べておこう。

私自身の妖怪研究は、「妖怪の民俗学」「妖怪の社会学」「妖怪の口承文芸学」「妖怪の宗教学」といった分野に属している。そうした分野からみると、妖怪学の流れとして、次の三つが目立っている。

その一つの研究の流れが、妖怪現象や妖怪存在を信じる人々に対して、科学的知識を動員してそれを否定していく研究である。簡単にいえば、妖怪を「迷信」としてとらえ、それを科学で撲滅し、人々を迷信から解放しようという目的での「妖怪学」である。「タヌキ囃し」と信じられていたのは、タヌキの仕業ではなく、遠くの祭り囃しが風の関係で近くで聞こえるように感じられたものだったとか、夜道で出会った大入道は、月影が作った大木の影を見誤ったものだ、といった具合に合理的に解き明かし、妖怪を信じる人々のそれまでのコスモロジー、つまり世界の認識の体系を破壊し、近代の科学的・合理的なコスモロジーを身につけさせようとするわけである。日本で最初に「妖怪学」という学問を提唱した井上円了の妖怪学は、このような意味での妖怪学であった(2)。したがって、この種の妖怪学者は、この世から妖怪を信じる者が一人もいなくなるまで妖怪退治を続けることになる。この研究を支えているのは、妖怪がいなくなることが人間の幸福な生活だとする信念である。井上は明治中期から大正にかけて精力的に妖怪現象を調査し、その撲滅を続けた。

井上のような妖怪を迷信とみなして撲滅する「妖怪学」と並行して、同じような妖怪撲滅・否定を行なっていたのが、黎明期の近代医学であった。人間は自然との関係や人間関係のなかで生活しており、そのなかから生じるさまざまな不安や恐怖、精神的あるいは肉体的疲れから、「妖怪」を生み出し呼び招くことがある。たとえば、幻覚や幻聴、妄想現象などのなかの「妖怪」がそれである。そして不安が高じると社会生活を送っていくことが困難な状態つまり病気になることもあった。社会学的あるいは心理学的には妖怪は存在し体験されていたのである。

それはたとえば「キツネ憑き」のような現象であった。これを近代医学は「精神病」(当初は祈禱性精神病などと称された)と診断した。近代医学はキツネの霊の関与を否定し、さまざまな抑圧や不安によって妄想・精神の錯乱が生じたものと判断した。この場合の大きな問題は、病気がキツネの仕業ではなく、妄想だ、精神の病だ、と説明したところで、つまりキツネの妖怪を否定したところで、病気は治らないことである。社会や個人の生活のなかから、不安や怖れ、疲労などを取り除かなければ、妖怪を撲滅したところで病気は治らないのである。極言すれば、この場合のキツネは、社会や心のなかに生じている不安や抑圧、社会関係の歪みの象徴的表現であり、このキツネが否定されれば、別の象徴がその位置に立ち現れてくることになる。伝統的コスモロジーによって説明し、ときには治療さえすることのできた心の病気を、それまでの伝統的コスモロジーを否定しつつ、西洋医学によって治療をしなければならなかった日本の近代精神医学は、患者の社会からの隔離という「治療」方法を選ばざるをえなかったのは周知のことであろう。この分野での妖怪研究は、妖怪の撲滅の流れに身を置きながらも、井上円了ほど楽天的ではなかった。治療のための患者の心の診断、患者が属している家族やその他の社会現象・関係の診断が必要になってきていたのである(3)。

その一方では、妖怪を迷信とみなして撲滅すべきだといった具体的対応はとりあえず脇に置き、日常生活を送っている人間が信じている妖怪とその社会的背景を調査し、その機能や信仰生活、コスモロジーを探っていくことを目的とした社会学的「妖怪学」や、妖怪伝承を採集し、その分布から妖怪信仰の変遷の過程を復元する民俗学的「妖怪学」も存在していた。

この系統の妖怪学は、人間の生活から、妖怪発生の温床ともいえる不思議だと思うことや不安をかきたてることを除くことができるのだろうか、人間は妖怪を完全に否定して生きられるのだろうか、と自問しつつ、その答えを求めて妖怪信仰の実態を多角的に解明しようとする。そこでは、妖怪が即「迷信」であり、撲滅すべきものとはみなされない。そういう側面が今日では与えられているが、人間が精神生活・社会生活を営んでいくうえで重要な役割を果たしているという側面もあることを認めようとする。さらにそれがその時代の社会の様子を描き出すきわめて有効な手段として利用されていたこともあることを見いだす。たとえば、幕末の安政の江戸大地震(一八五五)のさいに、今日「鯰絵」と呼ばれる刷り絵のたぐいが大量に江戸市中に出回った。大地の奥深くにいる大鯰が地震を引き起こすのだという当時の民間信仰(今日では「迷信」とされる)に基づくもので、人々はその絵を地震除けの護符(安心の獲得)にしたり、その絵に社会の矛盾が描かれているのを読み取ったり、来たるべき新しい世のなかの到来を予感したりしていたのである。こうした欲求は地震鯰の信仰を否定しても、欲求それ自体を否定したわけではないので、新しい状況に対応する形で別の象徴物が発現してくるといっていいだろう(4)。

こうした「妖怪学」を構想していたのが、民俗学者の柳田国男だった。そして、その柳田国男の「妖怪学」の延長上に、その後の必ずしも多いとはいえない妖怪研究が展開されてきたようである。そして、私の研究もこの流れのなかに位置づけられるべきものだと考えている。

柳田国男の妖怪学

右に述べたように、柳田国男は、井上円了の「妖怪学」に対抗するかのように、それとは異なる妖怪研究を提唱した。しかし、柳田の妖怪研究への関心は、井上の研究に対する反発だけではなかった。彼が妖怪研究に向かうことになった直接のきっかけは、風俗史家の江馬務の『日本妖怪変化史』(5)が刊行されたことによっているように思われる。江馬の著作は小さなものであったが、日本の説話や絵巻、図絵などに描かれた妖怪を歴史的にたどりながら、その分類や属性を解明しようとした最初の試みであった。実際、この本が刊行されたあとあたりから、柳田は妖怪研究に精力的に取り組んでいる。井上や江馬の仕事に刺激され、そしてそれに不満を感じて、民俗学からの妖怪研究の必要性を感じ取ったのであろう。

柳田はしばしば井上と同じように「妖怪学」という呼称を用いている。しかし彼はそれを独立した学問とは考えず、民俗学の一分野として位置づけた。というのは、彼が発見し学問の対象にした「民俗社会」(彼ははじめは「民俗」という用語を用いるのを嫌い、「郷土」とか「民間伝承」といった言葉でそれを表現しようとしていたが)それ自体が、近代化によって否定されようとしていた社会であった。そしてその社会は妖怪を信じその伝承を豊富にもっていたのである。したがって、柳田は妖怪研究をする必要を痛感していたのだ。もっとも柳田の民俗学において妖怪研究はあまり強調されているとはいえない。主な仕事としては、「妖怪談義」(6)以外には「幽霊思想の変遷」(7)「狸とデモノロジー」(8)などがあるにすぎないのだが、「巫女考」(9)「一目小僧その他」(10)を初めとして多くの民間信仰・伝説・昔話などについての著作が妖怪にも関係する研究であって、見方によっては柳田の民俗学は妖怪研究と密接な関係をもった内容になっているといっていいだろう。

柳田国男は、妖怪研究において主として次の三点を強調した。その第一は、全国各地の妖怪種目(種類)を採集し、その分布を知る。第二は、妖怪と幽霊の区別をする。第三は、妖怪の発生を神の信仰の衰退とみなすことで妖怪を説明する。このうちの第一点は、妖怪研究の基礎作業で今日でも重要なこととされているが、第二点と第三点は、その後の研究によって、いろいろと異論が出てきた。

柳田は、妖怪と幽霊を次のように区別する。妖怪(お化け)は出現する場所が決まっているが、幽霊はどこにでも現れる。妖怪は相手を選ばないが、幽霊の現れる相手は決まっている。妖怪の出現する時刻は宵と暁の薄明かりの「かわたれどき」(たそがれどき)であるのに対し、幽霊は夜中の「丑満つ時」(丑三つ、まよなか)である。この分類はその後の妖怪・幽霊研究の指標となった。

しかし、この分類は妖怪と幽霊の違いを考えるときの目安になるが、具体的に事例を検討するとこれにあてはまらない例が多いことに気づく。たとえば、いわゆる「お化け屋敷」に出現する「妖怪」をみてみると、寛延二年(一七四九)の出来事を記したとされている『稲生物怪録』(11)に描かれているように、毎晩のように、次々にさまざまな「妖怪」たちが出現してくる。この「妖怪」は「恨めしや」と出てくる幽霊ではない。これによっても、妖怪の出没時刻が「かわたれどき」に限られないことがわかる。また、同じ「お化け屋敷」でも、かつての所有者などの幽霊がたんにその家を借りて住んでいるだけの、縁もゆかりもない人の前に現れることがある。この場合は、幽霊にも出現する場所が決まっているものがあり、しかも相手を選ばないわけである。

柳田の研究を発展させようとした研究者も妖怪と幽霊を区別しようとしているが、柳田の分類にあてはまらない事例が多いのに苦しんでいる。たとえば、池田弥三郎は『日本の幽霊』(12)のなかで、多くの例外のあることを認めつつ、妖怪・幽霊のたぐいを、特定の場所に出る妖怪、人を目指す幽霊、家に憑く怨霊、の三つのカテゴリーに分けており、諏訪春雄はさらに慎重に「もともと人間であったものが死んだのち人の属性をそなえて出現するものを幽霊、人以外のもの、または人が、人以外の形をとって現われるものを妖怪というように考えておく」(13)としている。

「幽霊」については諏訪の定義が現在においてもっとも妥当だと思われる。しかし、「幽霊」を除いた、その他の「信仰性を失って人間に悪意を持つようになったカミ」を「妖怪」とするについては、私自身は異なった考え方をもっている。というのは、「幽霊」と「妖怪」を分離・対立させて定義したとき、その上位概念つまり「幽霊」と「妖怪」の双方を包み込んだカテゴリーを指示する名称が見つからないからである。たしかに、「お化け」という語はばけるもの、つまり「化け物」を畏怖するところから生まれた語であるが、しかし、実際には「お化け」といいつつ「幽霊」を意味していたりすることが多い。そうしたことをふまえ、私は「妖怪」を「幽霊」と同じ次元の異なるカテゴリーと考えるのではなく、その両者を包み込んだもう一つ上位の概念として規定しようとしているのである。この次元での「妖怪」(祭祀されていないカミ)に対置される概念ないしカテゴリーは、「神」(祭祀されているカミ)と「生きている人間」である。「幽霊」とはこうしたレベルの「妖怪」の下位概念といえるのである。とすると、「幽霊」の上位概念として「妖怪」という用語を使うとすれば、「幽霊」に対置される「妖怪」をどのように表現すべきかという問題が生じてくる。私は「ばける」という特徴に注目し「化け物」とするのがいいのではないかと考えているが、いかがなものだろうか。あるいは諏訪の説を採って、上位概念の「妖怪」のほうを別の用語にするのもよいであろう。これについては、本書のなかで、もう少しくわしく議論している。

柳田の妖怪論の第三の特徴として挙げた、妖怪の発生を神の信仰の衰退とみなすことで妖怪を説明できる、という仮説についても問題が多い。この点も本書のなかで検討していることであるが、ここでも多少論じておこう。

柳田は日本人の信仰の歴史をふまえつつ、神の零落=妖怪への人間の対応の変化を「カッパ」を例にしながら四つの段階に区分する。第一段階は人間がひたすら神を信じ、神が現れれば逃げ出すという段階で、カッパ(水の神)が人間の前に出現して相撲をとろう、といっても逃げ出すことになる。その結果、出現場所はカッパの支配地となる。第二段階は神への信仰が半信半疑となる時代で、カッパを水の神として信仰する気持ちがまだある一方で、その力を疑う気持ちが生じてきたというわけである。この時期がカッパが神から妖怪へと変化する過渡期ということになる。第三段階はカッパを神として信じなくなり、知恵者や力持ちがカッパと対決し、これを退治してしまう時代である。カッパが完全な妖怪になってしまったわけで、これが現代(大正から昭和初期の時代)だという。そして第四段階として、愚鈍な者がカッパにばかされる程度になり、やがて話題にもされない時代がくる、と予想している。その時代が私たちの現代ということになるだろう。

この仮説のいちばんの問題点は、日本の信仰全体の歴史を繁栄から衰退へと変化しているということ、個々の妖怪の歴史もやはり繁栄から衰退へと向かうということ、それぞれの時代にはその時代なりの神や妖怪がいることを、はっきり把握し区別しないまま論じているために生じているように思われる。

まず、日本の信仰全体の歴史を繁栄から衰退へと変化しているという考えは正しい指摘であろう。一○○○年前のある個人の信仰心と現代の個人の信仰心を比較したならば、明らかに現代人のほうが信仰心は少ないといえる。現代でも信仰心の厚い人も多いが、一○○○年前に比べれば割合が減っているというのも理解できる。私たち現代人の日常生活において神や仏にかかわる部分は大きく減少してきているのである。しかし、この信仰衰退史をもって、神が妖怪に零落したとするのは誤っている。信仰の衰退とは、神についての信仰の低下とそれに対置される妖怪の信仰の低下が、同時に生じていることなのである。つまり、時代が下るにつれて、信仰される神が減少し、逆に妖怪が増加しているわけではなく、神も妖怪もその活動領域が狭まっていったのである。いいかえれば、時代をさかのぼればさかのぼるほど、神や妖怪の両者の活動領域はともに拡大していくことになる。当然のことながら、古代には古代なりのたくさんの妖怪が活動していたわけである。ただし、ここでいう「たくさん」とは妖の種類が多いということではなく、妖怪の仕業にされる事柄が多いということを意味している。

日本の妖怪の歴史をたどってみると、古代に勢力をふるった妖怪、中世に勢力をふるった妖怪、近世に勢力をふるった妖怪、等々、時代によって妖怪にも盛衰がある。たとえば、天狗の盛衰史、鬼の盛衰史、幽霊の盛衰史、カッパの盛衰史、口裂け女の盛衰史などを、私たちは個別に描きだすことができるが、これは信仰盛衰史とは直接関係するものではない。実際、信仰盛衰史の最先端に位置する現代でも、あいかわらず幽霊は活躍しているのだ。つまり、中世に勢力を誇った天狗族は近世になってあまり元気でなくなるが、その一方で、中世にはみられなかったカッパ族が農村を中心に勢力を誇るようになるというわけである。

さらに、妖怪一つひとつの個体史についても、その盛衰・属性変化を認めることができる。つまり、人々に害を与える妖怪が、祀られて人々に繁栄をもたらす神になったり、追放・退治されたりする。妖怪の個別史ともいうべき個体史のレベルでも、神の零落としての妖怪という仮説は、その個体史の部分的な把握にすぎないのである。

柳田国男の妖怪研究以降の妖怪研究は、こうした柳田の仮説を意識しつつその延長上に議論を展開したり、その仮説に触れずに、柳田が具体的に展開しなかった妖怪の実態を明らかにしたり、その仮説の吟味・批判から新しい妖怪研究の可能性を探ったりする形で展開してきた。日本の妖怪の本質と歴史、その分布を考えようとする「妖怪学者」にとって、今日の観点からいえばいろいろと問題はあるにせよ、柳田の「妖怪学」は妖怪研究の出発点の位置を占めているのである。

柳田以降の妖怪学

柳田国男が明治から昭和にかけて発表した妖怪関係の論文を集成した『妖怪談義』を昭和三一(一九五六)年に刊行してから、半世紀以上になる。その間の日本の妖怪の歴史と本質を探究する妖怪学の動向はどうなっていただろうか。主要な研究を、私の関心に沿って簡単にたどってみよう。

柳田の研究以後、妖怪文化の研究は、長い間低調の時代が続いた。阿部主計『妖怪学入門』(14)や阿部正路『日本の妖怪たち』(15)、今野円輔『怪談』(16)といった、日本の説話や芸能、民間伝承に現れた妖怪を紹介・解説する著書があったが、妖怪研究をそれほど進展させる内容ではなかった。しかし、妖怪研究ということを前面にうちだしてはいなかったが、この間、いくつかの注目すべき妖怪研究が刊行されている。

その一つは石塚尊俊の『日本の憑きもの』(17)である。これは「オサキ」「クダ」「イヌガミ」といった人に乗り移り病気や死を生じさせるという妖怪動物、いわゆる「憑きもの」を分布から属性、社会的機能、歴史にいたるまで多角的・総合的に論じたもので、民俗社会のなかに生きている妖怪動物の実態をじつにくわしく解明している。私の妖怪研究の出発点になった『憑霊信仰論』(18)も、この石塚の研究に刺激を受けて生みだされたものであった。

これに少し遅れて、日本の歴史と怨霊系の妖怪・妖異の恐るべき関係を明らかにした谷川健一の独自の民俗学研究が現れる。『魔の系譜』(19)はその代表作で、「普遍的な発展の法則にしたがっている日本歴史の裏側に、もう一つの奇怪至極な流れがある。それは死者の魔が支配する歴史だ。(中略)この魔の伝承の歴史――をぬきにして、私は日本の歴史は語れないと思う」と述べているように、この研究は、歴史における弱者や敗者が、死を契機に、怨霊となって強者・勝者を攻撃する(と信じられた)伝承の歴史を浮かび上がらせる。私がこの仕事から受けた衝撃はまことに大きかった。妖怪(怨霊=敗者)が生きている人間(勝者)を支配している。日本の歴史の形成にはじこの怨霊が重大な役割を果たしている。怨霊はそれを実現させるために「祟り」とか「呪い」と呼ばれる神秘的方法を用いた。こうした指摘は、私のそれまでの歴史観を大きく変え、妖怪の歴史が人間の歴史と不可分の関係にあるという、私の妖怪研究の基礎となったのである。谷川には、この他に鉱山文化と鬼や一つ目小僧などの妖怪を論じた、『青銅の神の足跡』(20)や『鍛冶屋の母』(21)などの研究がある。

民俗社会の調査に基づく研究はほとんど存在していないが、特定の地域における妖怪の伝承の実態を報告した井之口章次の論文「妖怪の地域性」(22)や、四国のノツゴという妖怪を民俗資料・文献史料の双方から解明しようとした桜井徳太郎の『民間信仰』(23)、カッパの民間伝承をくわしく整理・分析した石川純一郎の『河童の世界』(24)などが注目をひく。

文学の分野からの妖怪研究の注目作は、馬場あき子の『鬼の研究』(25)で、説話文学や謡曲の作品を考察しながら、抑圧された人間の情念(怨霊)が鬼になったことを解き明かしている。鬼の文学・芸能から人間がかかえる心のひだに分け入り、その「闇」の奥深くをのぞき込んだこの作品は、谷川の荒々しい人間の心から生まれる妖怪の歴史の研究に対し、人間の弱く繊細な心から生まれる妖怪を描いていて対照的である。最近は、鬼の文学や芸能、さらには美術についての基礎資料がたくさん紹介されているが、長い間、鬼のまとまった研究はこの『鬼の研究』であった。国文学の分野からの鬼の研究として忘れることができないのは、佐竹昭広の『酒呑童子異聞』(26)である。さらに、鬼の代名詞ともなっている酒呑童子伝説を、物語絵巻などの諸本を手がかりにその成立過程を考察したこの著作によって、酒呑童子が「捨てられた異形の童子」として、文字どおり再びその姿かたちを私たちの前に現したのである。

見逃すことができないのは藤沢衛彦の幅広い視点からの一連の伝説研究(27)で、妖怪伝説や絵巻などについて多くの新資料を発掘し、整理を行なっている。彼の仕事は今日あまりかえりみられないが、江馬務の『日本妖怪変化史』の延長上に位置づけることで、その研究の性格がみえてくると思われる。

さて、こうしてみると、柳田以降も、妖怪研究は盛んだったと思われるかもしれなない。しかし、こうした整理は、今日の立場からの、それも妖怪研究に関心をもってきた私の立場からの整理であって、これらの研究は「妖怪学」とか「妖怪研究」といった形をとっていなかったのである。おそらく、そうした仕事が「妖怪学」とか「妖怪研究」ということを前面に出したならば、その内容が優れたものであっても、いかがわしい本、人の好奇心をひきつけて金儲けしようとしている本とみなされかねなかったであろう。妖怪=迷信=現代人に不要なもの、といった雰囲気が、ちょうど高度成長期にあたっていた当時の日本には蔓延していたのであった。実際、私たちの現実世界から、本書の第一部で論じているように、「闇」が、「妖怪」が消滅していったのが、この高度成長期であった。

しかし、一九八〇年代に入って、こうした事情が大きく変わってきた。人々のあいだに妖怪に対する関心が生まれてきたのである。

私たち「妖怪学者」の仕事がそれをうながしたのか、それともこれまで妖怪を排除・撲滅する運動に身を任せてきた庶民がその消滅を目前にして、かつての妖怪文化に郷愁を覚えたのか、あるいは、それとは異なる現代社会・文化の事情があったのか。いずれにせよ、このころから一般の人々の妖怪への関心が高まってきた。ちょうど、そのような時期に刊行されたのが、宮田登の『妖怪の民俗学』(28)であった。

宮田はこの著書で、柳田の妖怪学を尊重しつつその枠組みをふみ越えて、前近代の都市の妖怪から現代の実生活やフィクションの世界の妖怪まで範囲を広げて妖怪を論じている。「現実のわれわれの日常生活には、不可思議な世界が生き残っており、しかもそれが現実に機能しており、そして何かの意味を日常生活のなかにもたらしているのだ」と説き、妖怪が遠い過去の世界や滅びゆく農村世界のことだけでなく、現代人の問題とも通底する問題をはらんでいることを訴えた。

興味深いのは、宮田が女性に特別な霊力を見いだしてきた日本の伝統の延長上に、現代の妖怪譚の語り手としての女性たちを現代都市のなかに発見していることである。彼はその著書の意図を次のようにいう。「われわれは民俗資料が、都市からしだいに消滅していくことがしばしば指摘されていることを知っている。しかし、一つの傾向から言えば、民俗は再生産されていくものであり、狐や理の仕業と言われている妖怪変化の具体像は、形を変えて、かつ若い女性を通しながら、やがてさまざまな形で今後も拡大発展していくと予想される。都会に住み、さっそうと町を歩く若い女性たちが、妖怪たちを現実化させる存在であるということを何気なく察知することが、いわば本書の一つの目的でもあったのである」。

農村地域で伝承されていた妖怪は、都市化の波とともに消滅していった。そうした地域では過疎化によって伝統的な妖怪譚の聞き手を失い、後継者を見つけられずに語り手も減少していった。しかし、人口の増大する現代都市では、妖怪否定の科学的言説を知りつつも、現代都市にふさわしい妖怪譚を語り育てる若い女性たちがいて、彼女たちがいるかぎり、妖怪は生き続けるであろうというのである。なぜ彼女たちが妖怪譚を語りたがるのか。それこそが現代妖怪学に課せられた大きな課題の一つである。

ところで、じつは現代都市社会における妖怪譚の語り手は若い女性たちだけではなかった。学校に通う子どもたちも、優れた語り手であり聞き手であった。この事実を豊富な採集資料から明らかにしたのが、松谷みよ子の『学校』(29)や常光徹の『学校の怪談』(30)であった。

現代の妖怪たちにとって、学校はまたとなく居心地のよい場所であるらしい。驚くほど多彩な妖怪類が学校空間のあちこちに棲みつき、ところ狭しとばかりにひしめき合っている。しばしば彼らが引き起こす怪異現象は、不思議を待ち望む子どもらのうわさ話に早変りして、さまざまに取沙汰されながら、学園に好奇と恐怖にみちた波紋を広げていく。こうした怪異に敏感な状況は、程度の差こそあれ、小学生から、いや幼稚園児から大学生までをも包みこむ現象として、今日顕在化しているとみてよいだろう。しかも近年妖怪の仲間は増殖の傾向にあるとみえて、新種の妖怪が話題にのぼることも珍しくない(『学校の怪談』)。

こうした状況を前にして、井上円了の後継者として、若い女性や子どもたちは「迷信」に染まりやすい性格をもっていると、彼らのもとに出かけていって、妖怪たちの撲滅を続ける妖怪学者がいてもいいだろう。しかし、この一○○年のあいだのわずかな妖怪研究の蓄積が明らかにしているのは、子どもが、いや大人たちさえも、不思議や妖怪の出現を恐怖しつつ待ち望んでいるということである。それは人間の精神活動の重要な一部分を構成しているのだ。否定しても否定しても、次々に新しい妖怪がたち現れてくる。社会のなかに、現代人の心のなかに、恐怖や不安を引き起こすものがあるかぎり、「闇」があるかぎり、妖怪はうわさ話の形をとったり、フィクションのなかの妖怪たちに姿を変えたりしながら、生き続ける。その媒介者・愛好者が、若い女性や子どもたちだというわけである。ということは、彼らはその敏感な感受性で、社会の変調や歪み、秩序の乱れなどをそれとなく察知しているともいえるのである。

妖怪学は、というか日本の妖怪文化は、近年、まったく新しい時代に入ったかにみえる。多くの人々が妖怪に関心をもちだし、かなりの数の妖怪研究書や妖怪図絵、解説書のたぐいが刊行されだしたからである。それらの著作の内容ははっきりいって玉石混交である。しかし、こうした妖怪ブームの到来は、しっかりした内容の妖怪研究が期待されていることを物語っているのである。それに対応できるような「新しい妖怪学」が構築されねばならないのである。

もとより、本書がこのような状況に十分応えた内容を備えているわけではない。むしろその前提となるような基礎的な事柄を概観しているにすぎない。第一部で、民衆の妖怪信仰を支えてきた「闇」に焦点を合わせて日常生活のなかでの妖怪のあり方を探り、第二部では、日本の妖怪信仰の基本的特徴を考察しているにとどまっている。

だが、私は本書で、「妖怪」が日本人の精神構造を探るための重要な研究領野であり、したがって、いかがわしいイメージがつきまとっていた「妖怪学」はじつは「人間学」というにふさわしい学問に生まれ変わる可能性があることを、できるかぎり語り示してみたいと思っている。