【最新 – チョコレートを学ぶおすすめ本! 科学的、歴史的にみるチョコレート】も確認する

チョコレートの美味しさを食品物理学から解明する

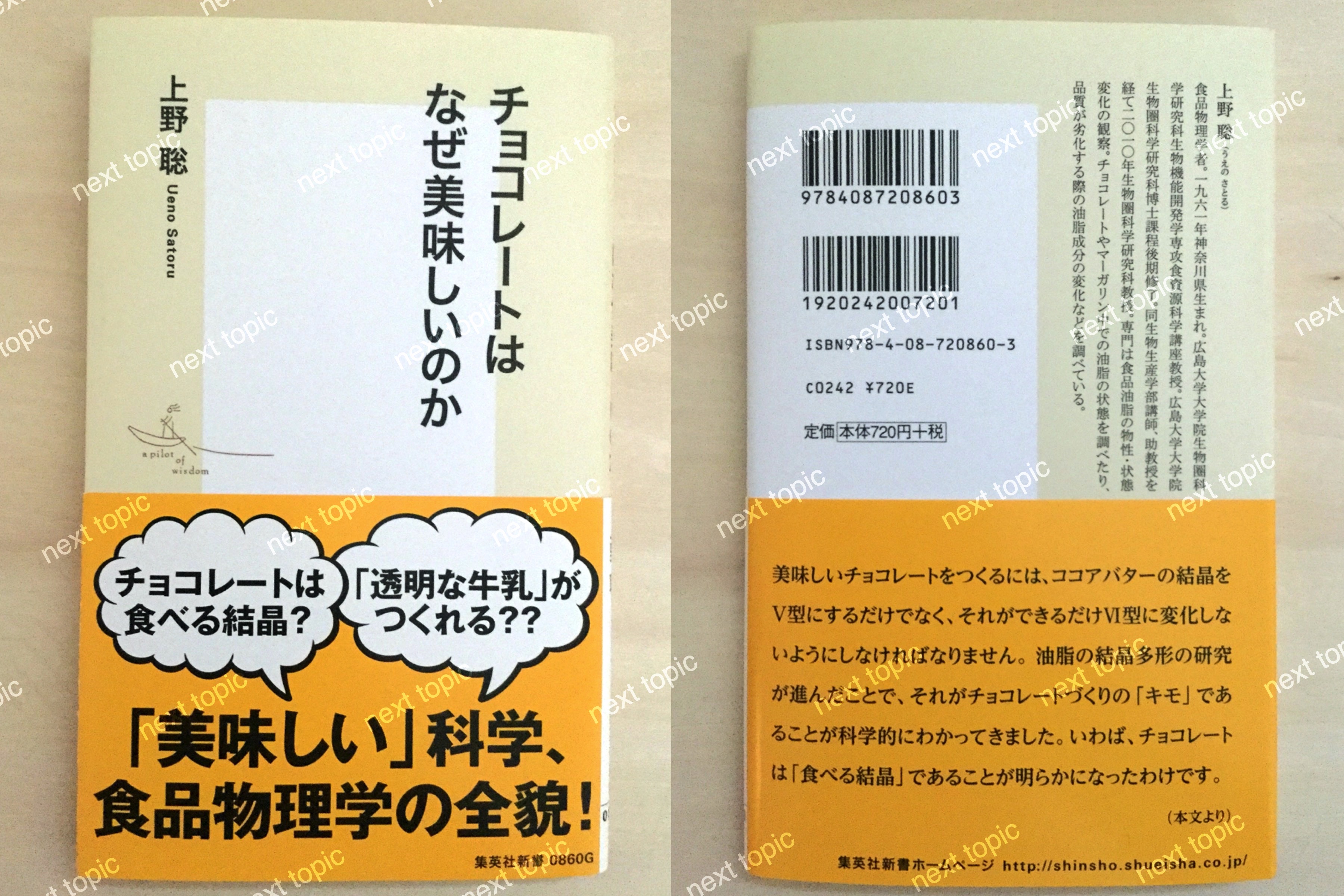

微粒子の結晶構造から食感を解析する「食品物理学」の観点から、チョコレートが美味しい理由を解説した一冊です。本書ではチョコレートだけでなく、マーガリンやマヨネーズに関しても科学的な美味しい理由を知ることができます。

この本は縦書きでレイアウトされています。また、ご覧になる機種により、表示の差が認められることがあります。

目次

序章 食品物理学とは何か

「経験則」から「科学」へ

「美味しさ」を決める背景要因、間接要因、直接要因

風味がよくても「食感」が悪いと美味しくない

細胞膜の研究から「食品物理学」の世界へ

ココアバターの結晶構造がチョコレートのテクスチャーを決める

第一章 チョコレートは「食べる結晶」

「苦い水」だったチョコレート

毎日五〇杯も飲んでいたアステカの皇帝モクテスマ

ココアパウダーの発明から「食べるチョコレート」へ

発酵はカカオの産地でしかできない

熱帯雨林地方で「食べるチョコレート」がつくれない理由

オリーブオイルとバターはどのように溶けるのか

ほかの油脂にはないココアバターの特性

油脂の分子をつくる「脂肪酸」

三種類の分子がココアバターの溶け方を決める

ココアバターの結晶は「I型」から「M型」までの六タイプ

M型の結晶がもたらす「プルーム現象」とは

ブルームを起こしているチョコレートの表面はどうして白いのか?

ダイヤモンドもカーボンの結晶多形のひとつ

「結晶」は固体の分子配置が規則正しい状態のこと

米粒には「結晶」と「非晶質」が混在している

一九六〇年代に明らかになった油脂の結晶多形

結晶多形を知らない時代でも「美味しいチョコレート」はあった

第二章 「美味しいチョコレート」のつくり方

「砂漠でも溶けないチョコレート」はなぜ不味いのか

バレンタインの「手づくりチョコ」はV型結晶か?

「テンパリング」の基本

「種」を中心に結晶が成長する仕組み

テンパリングなしでV型結晶をつくる方法

BOBを「鋳型」に使う種結晶法

超音波と磁場でV型結晶をつくる

テンパリングマシンの中では何が起きているのか

ミクロの世界を見る「放射光施設」とは

円形加速器から生まれるシンクロトロン放射光

フォトンファクトリーとSPring-8

X線は「水」が苦手だが

新しい実験は装置づくりから始まる

X線の散乱角度から結晶の「周期性」を算出

明らかになったテンパリングと攪拌の役割

第三章 マヨネーズの分離問題に挑む

牛乳はなぜ白いのか

水と油が分離せずに共存する「エマルション」

粒が小さく揃っているほどエマルションは安定する

解凍したマヨネーズの「油水分離」問題

菜種油と大豆油の違い

結晶化した固体の油が液体の油を氷の圧力から守る?

水と同時に結晶化しても安定していた大豆油のエマルション

界面活性剤で結晶化をコントロール

特許訴訟でも高まるサイエンスの重要性

第四章 マーガリンの「粗大結晶」問題

熱力学的な「安定」状態は食品にとって「劣化」

ナポレオン三世が募集した「代用バター」

不飽和脂肪酸は体によいが固まりにくい

二重結合を潰す「水素添加」

部分水素添加によって生じた不都合

米国で原則禁止になる「トランス脂肪酸」とは

パーム油は「半固体油脂」

チョコレートの代用脂にも使われるパーム油

粗大結晶の「犯人」はPOP?

マーガリンには「展延性」が必要

温度サイクルによって粗大結晶が発生

マイクロビームで粗大結晶の構造が明らかに

放射光施設が使いやすい日本の研究環境

粗大結晶はどのように成長するのか

第五章 油脂研究の今後の課題

食品科学は「きたないサイエンス」?

ココアバターの結晶構造はまだ謎のまま

単結晶の構造解析が必要

油脂の結晶ネットワークに見られる階層性

飽和脂肪酸より「体にいい」ネットワークは何でつくるか

中国の消費増大で深刻化するカカオ不足

あとがき

参考文献

図版作成/クリエイティプメッセンジャー

序章 食品物理学とは何か

「経験則」から「科学」へ 食べ物の「美味しさ」とは、何でしょうか。

美味しいものは好きでも、その裏側にどんな仕組みがあるのかは、あまり考えたことのない人のほうが多いでしょう。もちろん、そんなことを考えなくても、私たちは日々の食生活を楽しむことができます。

テレビでもインターネットでも、いわゆる「グルメ情報」には事欠きません。友人や知人から入ってくる口コミ情報もあるでしょう。それさえあれば、「美味しい食べ物」に出会うのは簡単なこと。「美味しさとは何か」などと難しく考える必要はありません。

でも、食品会社、レストラン、食料品店など食べ物を人々に提供する側の人々にとっては、「どうすれば美味しく感じられるのか」は大問題。より多くの人が喜ぶ「美味しさ」を追求するのが、彼らの仕事です。仕事ではなくても、自分や家族のために料理をつくるときには、誰でも同じことを考えるでしょう。私たち人類は、その長い歴史を通じて、食べ物を美味しくするために多くの経験則を積み重ねてきました。本書のメインテーマであるチョコレートも、例外ではありません。のちほどお話ししますが、チョコレートが現在のような形になるまでには、四〇〇〇年の歴史と、その間のさまざまな工夫がありました。いろいろな試行錯誤を経て、美味しいチョコレートをつくるためのノウハウが生み出されているのです。

しかし経験則によって「こうすると美味しくなる」と結果がわかっても、「なぜそうなるのか」という理屈は、わからないことが多いでしょう。

たとえば一九世紀のチョコレート職人が、弟子に「どうしてこういうつくり方をするのですか?」と質問されても、「美味しくなるからだ」としか答えようがなかっただろうと思います。理由はわからないけれど、とにかくそうやってみたら美味しくなった。「正解」はわかっているのだから、とりあえずそれで問題はありません。とはいえ、その理由を知らずにはいられないのが人間です。好奇心は止めることができません。その好奇心が、文明や文化を発展させてきたこともたしかです。実際、ある方法によって食べ物が美味しくなる理由がわかれば、もっと美味しくする方法や、もっと効率よくつくる方法などが見つかる可能性もあるでしょう。

そこで必要となるのが、「科学」の力です。美味しい食品やそれをつくる方法を科学的に分析することで、その根底にある原理や原則を解き明かす。それによって、私たちの食文化や食生活はより豊かなものになるのではないでしょうか。

「美味しさ」を決める背景要因、間接要因、直接要因 ただし、「美味しさ」を科学的に理解するのも簡単ではありません。私たち人間が何かを「美味しい」と感じるのは最終的には脳の働きですが、脳科学には未解明の謎がたくさんあります。そもそもある食べ物が「美味しい」かどうかは主観的な問題ですから、同じものを食べても感想は十人十色でしょう。

それに、食べ物の好き嫌いを決めるのは、単純な個人差だけではありません。個々の食べ物に対する嗜好は、小さい頃 からの食体験によっても違ってきます。たとえば納豆などは、小さい頃から食べ慣れているかどうかで、かなり好き嫌いが左右されるのではないでしょうか。そこには、個人的な体験だけでなく、社会が共有する食習慣や食文化といった要因もかかわってくるでしょう。学問的には、社会学や文化人類学などの分野に属するテーマかもしれません。

一方、同じ人が同じ食べ物を口にしても、心理状態や体調によっては「美味しさ」の感じ方が変わることもあります。深い悲しみや絶望に打ちひしがれているときには、大好物を食べていても、まるで砂を噛んでいるような味気なさを感じるものです。また、風邪などで体調が悪いときには、何を食べても美味しくありません。これは、心理学や生理学の分野で扱われるべき問題でしょう。

しかし、こうした問題は、「美味しさ」を決める背景的な要因、もしくは間接的な要因にすぎません。「美味しさ」を決める直接的な要因は、言うまでもなく、食品そのものが持つ特性です。これは、物質を扱う化学や物理学の領域でしょう。

食品の「味」とそれを感じる人間の「味覚」については、これまで多くのことが解明されてきました。人間が感知する 味には、甘味、酸味、苦味、塩味、旨味の五つがあることは、ほとんどの人がご存じでしょう。それぞれの味をもたらす物質が何かということも、ほぼ解明されています。

ちなみに西欧では、甘味、酸味、苦味、塩味の四つが基本味だと考えられてきました。

ドイツの心理学者ヘニングが「味の四面体」という説を提唱したのは、一九一六年のことです。しかし日本では、一九〇八年に化学者の池田菊苗が昆布のだし汁から「旨味」の成分であるグルタミン酸ナトリウムを発見しました。そこから「味の素」という商品が誕生し たのは、あまりにも有名な話です。

この旨味という「第五の味」を基本味のひとつとするかどうかは、長く学界で議論されました。最終的には、二〇〇年に舌の味蕾にある感覚細胞にグルタミン酸の受容体が存在するとわかったことで、これも味覚のひとつだと認められています。

味の成分と味蕾の受容体は、「鍵と鍵穴」のような関係です。甘味には甘味成分(ブドウ糖など)を受け入れる受容体、酸味には酸味の成分(酢酸やクエン酸など)を受け入れる受容体があるから、人間はそれをほかの味と区別して感知できるのです。

舌の味蕾細胞の構造や、味覚が脳に伝達される仕組みなどが明らかになったのは、そんなに昔のことではありません。その研究は、二〇〇〇年から二〇〇五年ぐらいにかけて大きく進展しました。それによって、かつての「常識」も覆っています。

たとえば、舌の「味覚地図」のようなものを見たことがある人は多いでしょう。舌の先端部分は甘味、左右は酸味……など、舌の部位によって感じる味が違うという説です。広く常識として共有されていますが、現在では、これは間違いであることがわかっています。基本味の受容体はどれも舌のあちこちに存在するので、私たちは舌のどの部位でも、いろいろな味を感じることができるのです。

風味がよくても「食感」が悪いと美味しくないところで、物質としての「美味しさ」を決めるのは、味覚だけではありません。たとえばレモンとライムの酸味成分は同じですが、私たちはそれを同じ味だとは感じないでしょう。それは、美味しさがにおいや見た目にも左右されるからです。レモンとライムは香りも色も違うので、舌で感じる味の成分は同じでも、違う味として認識されます。つまり私たちは、味覚だけでなく、嗅覚や視覚も動員して「美味しさ」を判断しているわけです。

これを、舌だけで感じる「味」とは区別して、「風味」と呼びます。

嗅覚については、いまのところ、五つの「基本味」に対応するような「基本臭」があるかどうかは、解明されていません。それを探るための分類は進んでいますが、基本とされるにおいだけでも三〇~四Q種類ぐらいあるのが現状です。味覚の研究も今世紀に入ってから進展しましたが、嗅覚の研究も発展途上。食べ物の「風味」というテーマには、科学者にとってまだまだ大きな研究の余地があるといえるでしょう。これは、おもに化学者たちの研究対象です。ならば、物質としての食品の美味しさは化学的な探究だけで解明できるのでしょうか。実は、そんなことはありません。「美味しさ」を左右する食べ物の性質は、風味(味、におい)だけではないからです。たとえば、ポテトチップスのことを考えてみてください。味やにおいは同じでも、湿気たポテトチップスはあまり美味しくないでしょう。煎餅も同じ。あのパリパリと小気味よく割れる感じがないと、たとえ風味はよくても「美味しさ」は損なわれてしまいます。

つまり私たちは、味覚や嗅覚だけではなく、「触覚」でも食べ物を味わっているということ。その触覚にうったえる「食感=テクスチャー」も、食べ物の美味しさを大きく左右する要素にほかなりません。実際、「パリパリ」「サクサ ク」「フワフワ」「カリカリ」「コリコリ」「もちもち」「とろとろ」といった擬態語や擬音語(オノマトペ)に食欲をそそられることはよくあるでしょう。

食品の宣伝文句やメニューのネーミングにも、しばしばそういった表現が使われます。単に「サラダ」といわれるより、「パリパリサラダ」といわれたほうが、何となく美味しそうに思えてくる。たとえテクスチャーが表現されていても、「ふにゃふにゃサラダ」と書かれていたのでは、あまり注文する気にはなりません。

また、グルメ番組のレポーターも、風味を伝える前にまずは「サックサクでとっても美味しいです!」などとテクスチャーに言及することが多いのではないでしょうか。それぐらい、「美味しさ」にとって食感は大切な要素なのです。

細胞膜の研究から「食品物理学」の世界へさらにいえば、テクスチャーが重要なのは「美味しさ」の問題だけではありません。そもそも食品は、美味しいかどうか以前に、「食べやすい」「安全」「健康的」であることが求められます。食べにくかったり、健康を損ねたりする食品は、どんなに美味しくてもありがたくありません。

たとえば高齢者介護の現場では、咀嚼や嚥下のしやすい食品が求められています。喉に詰まったり、胃ではなく肺に人ってしまったりすると、命にもかかわってくる問題。そういう面でも、テクスチャーは重要な意味を持つといえるでしょう。

では、食べ物のテクスチャーは何で決まるのか。これは、そこに含まれている物質の固さ、粘り気、水分含有量などに左右されます。結晶構造などもかかわってきますから、ここは「物性(物質の性質)」を研究する物理学の出番。食品を対象とする物性物理学のことを「食品物理学」といいます。

素粒子物理学、宇宙物理学、分子物理学、低温物理学、放射線物理学、統計物理学、プラズマ物理学……などなど、物理学にはさまざまな専門分野があります。しかし「食品物理学」という言葉は、一般にあまり馴染みがないでしょう。私自身、研究者として最初からその分野に入ったわけではありません。学生時代は原子核物理学を学び、その後は生物

物理学の世界に入りました。

そこで取り組んだのが、細胞膜の基礎研究です。生物の細胞を包む膜は、リン脂質という物質。リン脂質に水を加えると、ひとりでにリン脂質は集まり、風船のようにふくろ状の形になります。つまり水中にリン脂質でできた袋がふわふわと漂っている状態になります。袋の中は水で、ゴム風船のゴムの部分が、リン脂質が集まってできた膜となります。温度やリン脂質に対する水の量を変えるとその性質が変わり、結晶状態になったり液晶状態になったりするのですが、この物質の探究は、要するに「脂質」や「油脂」の研究にほかなりません(脂質と油脂の違いは、基本的には、油脂は脂質の一種だと思ってもらえばいいでしょう)。その研究をしていれば、当然、さまざまな油脂を使う食品の世界とも関係が出てきます。そんなわけで、いつの間にか食品物理学が私の専門分野になっていました。

油脂を多く使う食品にもいろいろありますが、その中で私が中心的な研究テーマとしてきたのが、チョコレートの結晶構造です。