ページコンテンツ

【最新 – チョコレートを学ぶおすすめ本! 科学的、歴史的にみるチョコレート】も確認する

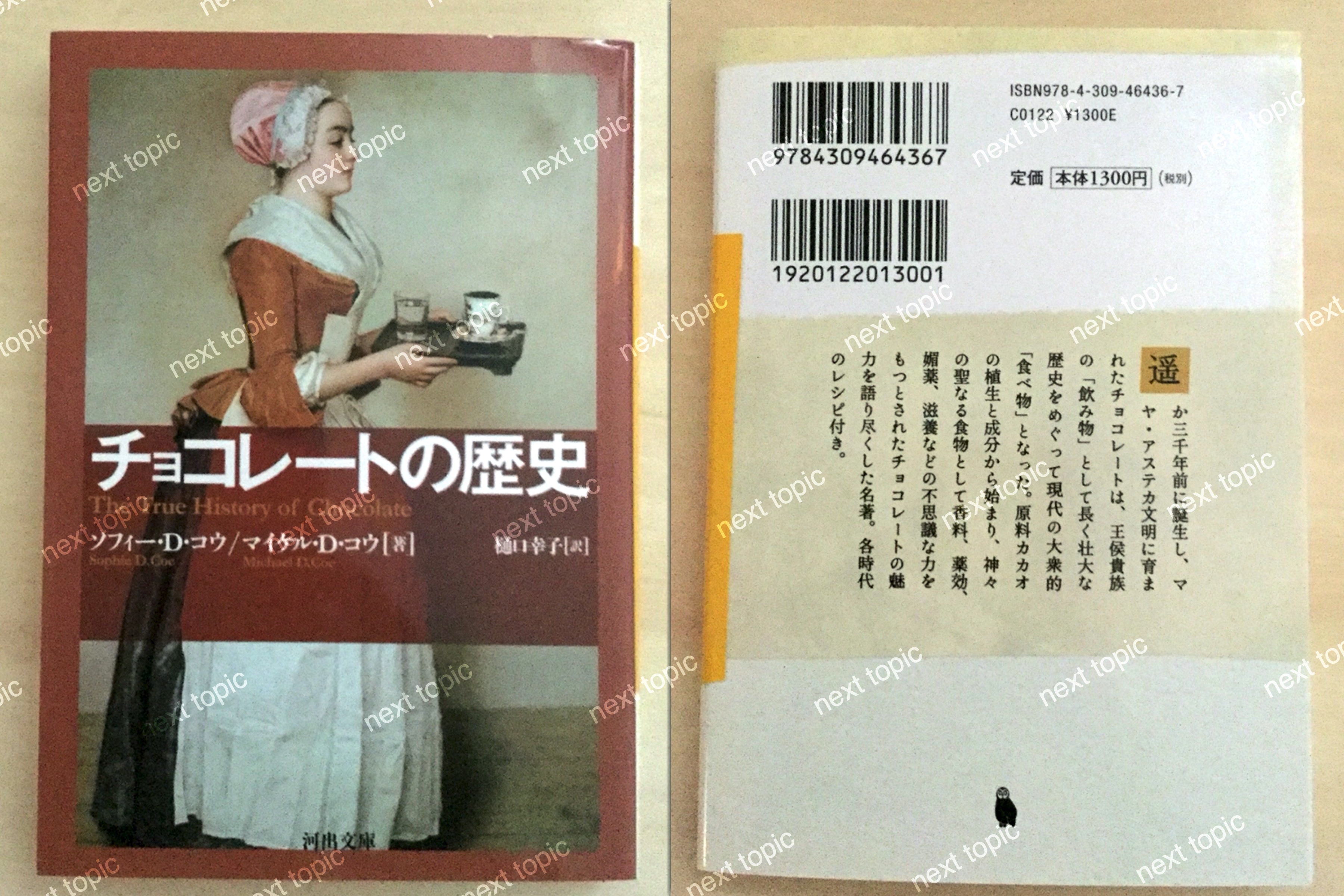

チョコレートの歴史

本書では、各時代におけるチョコレートのあり方と時代背景が詳細に述べられています。全編を通してチョコレートと歴史の関係に特化しているので、チョコレートの歴史に関して深く学びたいという方におすすめの一冊です。

チョコレートの歴史

ソフィー・D・コウ/マイケル・D・コウ

樋口幸子訳

河出書房新社

この本は縦書きでレイアウトされています。

また、ご覧になる機種により、表示の差が認められることがあります。

一部の漢字の字体は簡略化されて表示される場合があります。

本作品の全部あるいは一部を無断で複製・転載・配信・送信したり、ホームページ上に転載することを禁止します。

本作品の内容を無断で改変、改ざん等を行うことも禁止します。

また、有償・無償にかかわらず本作品を第三者に譲渡することはできません。

目次

序章

第1章 神々の食物の木

複雑多彩な化学成分

第2章 カカオの誕生 オルメカ=マヤ時代

オルメカ人

イサパ文明から古典期マヤまで

密林の王たち――古典期マヤ

古典期マヤの黄昏

征服前夜のマヤ族

征服以降のマヤ族におけるカカオの調理法

第3章 アステカ族 五番目の太陽の民

アステカ族の起源と初期の歴史

征服前夜のアステカ族

アステカ族の「チョコレートの木」―カカワクアウイトル

王家の金庫

アステカ式チョコレートの作り方

調味料、香辛料、その他の添加物

特権階級の飲み物

「夢のような通貨」

象徴と儀式におけるカカオ

第4章 出会いと変容

最初の出会いーグアナファ、一五〇二年

味覚の障壁を乗り越える

言語の障壁を乗り越える

医学の障壁を乗り越える

第5章 チョコレートのヨーロッパ征服

スペインのカカオー「完全の域に達したチョコレート」

イタリアのチョコレート―「より精妙な優雅さ」

宗教的しきたりの障壁を乗り越える

フランスのチョコレート

チョコレートとイギリス人―海賊からピープスまで

第6章 カカオ産地の変遷

新スペインと中央アメリカー植民地経営始まる

グアヤキルー「貧乏人のカカオ」

ベネズエラ

ブラジルーイエズス会のチョコレート事業とその後

極楽―とはほど遠いー島

新天地の開拓―世界を巡るカカオ

第7章 理性と狂気の時代のチョコレート

医学専門家の証言

スペイン

イタリア

チョコレートを使った料理――元祖はイタリアかメキシコか?

革命前夜のフランス

ジョージ王朝のイギリスーチョコレートハウスからクラブまで

産業革命の黎明期におけるチョコレート

一時代の終焉――「聖侯爵」とチョコレート

第8章 大衆のためのチョコレート

過去との決別―ファン・ハウテンの発明

混じりけのないチョコレートを求めて

スイスー牛とチョコレートの国

ミルトン・ハーシーと「お馴染みのハーシーの板チョコ」

現代のチョコレートの作り方

「質」対「量」―より良いチョコレートを求めて

ようこそ、新しいチョコレート

結び―円の完結

あとがき

訳者あとがき

文庫版訳者あとがき

図版 | 出典・所蔵一覧

チョコレートの歴史

アラン・デイヴィッドスンに捧ぐ

序章

「おお、パングロスよ!」カンディードは叫んだ。

「何と奇妙な系統学だ。そいつ(梅毒)の生みの親は悪魔ではないというのか」

「まさにその通り」とこの大先生は答えた。

「あれは避けることのできないもの、この良き世界にとって不可欠な要素だったのだ。

というのも、もしコロンブスがアメリカのある島で、生命の源を蝕み、しばしば生殖能力を失わせる、言い換えれば明らかに自然の偉大なる目的に反するこの病気にかからなかったとしたら、我々はチョコレートもコチニール染料も知らずにいただろうからな」

ヴォルテール『カンディード』

我が国の賢人の一人も言っているように、過去の歴史などというものはすべて、一般に認められた作り話にほかならない。

ヴォルテール『ジャノーとコラン』

ヴォルテールにも筆の誤り。

コロンブスが新大陸で梅毒にかかったという事実を裏付ける証拠は一つもない。

また同様に、メキシコ産のカイガラムシから採れる紅色の染料は言うまでもなく、後で述べるようにチョコレートについても、彼が何らかの知識を持っていたという証拠は何一つないのである。カンディードの問いに対する不滅の楽天家パングロスの答えは、「一般に認められた作り話」が事実とすり替わった一例にすぎず、食物と料理の歴史にはそんな例が数えきれないほどあるのだ。ヨーロッパ人も結局はこの二つの貴重な物質を知ることになったのだが、それと偉大な航海者の「性病」とは無関係である。

このチョコレートに関する本の題は、十六世紀に新大陸へやってきたスペイン人征服者たちの一人、ベルナール・デ ィアス・デル・カスティーリョによって書かれるか口述され、一五七二年にグアテマラの首都で完成された『メキシコ征服の真実の歴史」にちなんでつけたものだ〔本書の原題は『チョコレートの真実の歴史」)。

年老い貧しく目もほとんど見えなくなっていたこの勇猛な軍人は、ただアステカ族の衰亡に関する掛け値なしの事実を書き残そうとしただけだった。コルテスとその部下たちの偉業を書き記した本の中には、歯の浮くような美辞麗句を並べたものもあるが、ベルナール・ディアスの本は違った。彼は実際にその場に居合わせ、アステカの皇帝その人も含めてすべての関係者を知っており、また自分の利益を図ろうという下心もなかった。彼の目的はただ、彼自身の言葉を借りれば「高雅な美文調」を避け、できるかぎりありのままを書き記すことだった。彼は、「真実の歴史」が「一般に認められた作り話」よりはるかにおもしろく、示唆に富んでいる場合もあることを、世に証明してみせたのだ。

アメリカを象徴する人物からチョコレートを受け取る海神ネプテューン。この寓意 画は1664年に出版されたブランカッチョ枢機卿のチョコレートに関する論文の扉絵 で、チョコレートの新世界からヨーロッパへの伝播を表している。

食物(と飲料)の歴史がれっきとした学問としての地位を獲得したのは、少なくとも西洋では、ここ数十年のことにすぎない。北米と英国では長い間、禁欲的な清教徒気質のせいで、食卓で、ということはそれ以外のどこでも、食べ物について論じることは御法度だった。食と性と死は、人間がそれなしには存在しえない三つの大前提であるにもかかわらず、学者たちはごく最近までその種の主題はあまり上品でないとして避ける傾向にあった。そこで、料理の歴史の研究は否応 なしに、個々の食物や飲料、あるいは料理を愛する熱心なアマチュアの手にゆだねられてきたのである。チョコレート(およびその原料となるカカオ)の研究はその顕著な例と言えよう。この物質の起源は、新世界の先史学と民族歴史学という厄介な、時には曖昧模糊とした領域に属する。その結果、チョコレートの来歴について書かれたもののかなりの部分は、ヴォルテールの言う「一般に認められた作り話」の範疇に含まれる。それはちょうど伝言ゲームを思い起こさせる。一つの話が、順番に隣の者に耳打ちする形で伝えられていくに従って、次第に不正確なものになる。

本書は、起源に立ち戻ることによってその伝言ゲームの連鎖から脱しようとする試みである。

チョコレートといえば、現代人がまず思い浮かべるのは固形の甘い食べ物である。

その証拠に、食物関係の文献でも明らかに固形のチョコレートに重点が置かれている。だがチョコレートは、その長い歴史の約九割に相当する期間、食べ物ではなく飲み物だったのだ。本書では、貴重な飲み物としてのチョコレートにもっと目を向けることで、その不均衡を是正したいと思う。チョコレートを扱った本や論文のほとんどが、スペイン人による征服以前の時代についてはほんの数行か多くても数ページしか割いていないので、本書では二章を費やしてこの領域について論じた。つまるところ、アステカ王国の首都が陥落した一五二一年から現在までは、チョコレートの歴史全体から言うとほんの五分の一ほどにすぎないのだ。

私たちがチョコレートと呼んでいる、暗褐色でほろ苦い、化学的に複雑な成分を持つ物質は、その原料であるカカオの果肉に包まれた種子とはあまり似ていない。知らない人は、その種子からチョコレートが作られるとはとても想像できないだろう。

カカオノキ(テオブロマ・カカオ Theobroma cacao)の素性や、その種子すなわちカカオ豆からチョコレー トが作られる過程を正しく理解するために、まず第1章ではその実用植物学と、チョコレートの化学的性質や特性につい

て考察する。とはいえ、昔から謎とされているカカオの素性や栽培植物化という問題が完全に解明されるまでには、まだ時間がかかるだろう。おそらく緒についたばかりのDNA研究がその鍵となるかもしれない。

だが第2章で述べるように、加工処理されたチョコレートを最初に作り出したのは、三千年ほど前にメキシコ南部低地の森林地帯に住んでいたオルメカ人らしいとわかっている。次いで、マヤ古典期の壮麗な都市における支配者たちとその王宮を取り上げ、最近の絵文字の解読によって明らかになった、マヤにおけるチョコレートの飲用に関する新しく興味深いデータを紹介したい。続く第3章では、信じられないほど豊富な記録文書に基づき、アステカ族における飲み物兼貨幣としてのカカオの使用と重要性、さらにその飲み物が人間の血液の象徴として儀式的な意味を持っていたことを検証する。

一五二一年に、標高一六〇〇メートルあまりの高地に位置するアステカ族の首都が陥落し、彼らの皇帝がその地位を追われたのを境に、チョコレートの歴史は新しい時代に入る。チョコレートの摂取はスペイン人征服者たちによって変容し、西洋化されて、それに関する専門用語も新たに作り出された。

「チョコレート」という呼び名自体もその一つだ。

第4章と第5章では、変容して新しい名を付けられ、味も変化したこの飲み物が、どのようにしてヨーロッパに持ち込まれたかを述べる。

当時のヨーロッパでは、まだ古代ギリシャの医師ヒポクラテスやガレノスの古めかしい医術が幅を利かせており、チョコレートも薬の一種として飲まれていたのだ。

また、カソリック諸国で広く行われていた断食の習慣と折り合うための紆余曲折もあった。「バロック」という語は、今では目を驚かすような美的効果を狙った華麗で複雑な様式を意味するようになった「もともとは「いびつな真珠」の意と言われる」。

確かに、バロック時代のヨーロッパにおけるチョコレート飲料の調合は恐ろしく手が込んだものとなり、貴族や聖職者の食卓に供されるご馳走の仲間入りをするまでになった。

第5章では、イエズス会とカソ リック教会がこの点に深く関わっていたことを明らかにし、また大胆なイタリア人たちのチョコレートによるさまざまな試みについても触れたい。彼らはこの素材の調理法を、ある意味でその極限まで到達させたのである。

第6章では、ヨーロッパの王宮や貴族の館、さらにはチョコレートハウスにまで広まったカカオとチョコレートの生産者たちについて述べる。チョコレートの歴史は、ここに至って、植民地主義や、黒人奴隷の輸送とその労働力の活用、そしてスペイン政府による市場の独占といった問題に関わってくる。また、この頃からスペインの力は徐々に衰え、代わってイギリスやオランダ、フランスが制海権を獲得した。その結果、カカオの生産の主流は、スペイン領熱帯アメリカから、スペインの手ごわい競争相手となった国々が支配するアフリカやその他の植民地に移った。

バロック時代の凝りに凝った調理法に比べると、それに続く「ヨーロッパの理性の時代」と呼ばれる十八世紀のチョコレートの調合はやや精彩に欠けるように見えるが、チョコレートを飲む習慣は相変わらず王侯貴族や教会のものだった。ただしイギリスをはじめとする新教国は別で、それらの国々ではチョコレート(およびコーヒー)ハウスが登場し始めていた。そうした店は集会所としての役割も果たしており、やがて揺籃期にあった政党のためのクラブが生まれた。

第7章では、フランスで革命によってカソリック教会と王制が打ち倒された後、哲学者たちのお気に入りの飲み物であり、啓蒙主義者が集まるサロンにつきものだったコーヒーと紅茶がチョコレート飲料に取って代わった状況を描く。

ところが理性の時代も終わりになると、サド侯爵という風変わりで途方もない人物が登場する。はなはだしく反体制的な著作や行動にもかかわらず、彼はまさに筋金入りの「チョコレート中毒者」だったのである。第7章まで、チョコレートの歴史の中心となってきたのは、褐色の肌をしたアステカ貴族であれ、蒼白い肌をしたイエズス会の聖職者であれ、選ばれた人々のための「飲み物」だった。

最後の第8章では、チョコレートの近代史を扱う。

チョコレートの近代史は、十九世紀初頭における産業化とそれに続く固形のチョコレート、つまり水と混ぜて飲むのでなく 食べるためのチョコレートの発明によって始まる。チョコレートはたちまち庶民の間食にうってつけの食べ物として広まった。

その代表がどこでも見られる板チョコだ。

こうしてチョコレートは、お偉方たちがあれよと見守るうちに変貌を遂げ、イギリスやスイスをはじめとするヨーロッパ諸国に大規模製造業者が出現した。

だが本格的な量産技術は、アメリカ合衆国でミルトン・ハーシーによって完成された。

その工場を中心に一つの町ができあがり、さらにはディズニーランドばりのチョコレートのテーマ・パークまでできた。だが生産、販売、消費がうなぎ上りだったのに対して、製品そのものの質は急落した。

にもかかわらず、この「真実の歴史」の結びは楽観的なものだ。

チョコレートの品質低下は自ずから反作用を引き起こし、二十世紀末になって、懐の豊かなグルメ向けに選り抜きの最高級チョコレートが登場したからだ。といっても、むろん食べるためのチョコレートである。何千年も前に、名も知れぬメキシコの原住民が最初にカカオ豆から「神々の食物」を作って以来、その長い歴史の大部分はそうだったように、選ばれた人々のための飲み物というわけではない。