ページコンテンツ

【最新 – 倫理学を学ぶおすすめ本 (入門からランキング)】も確認する

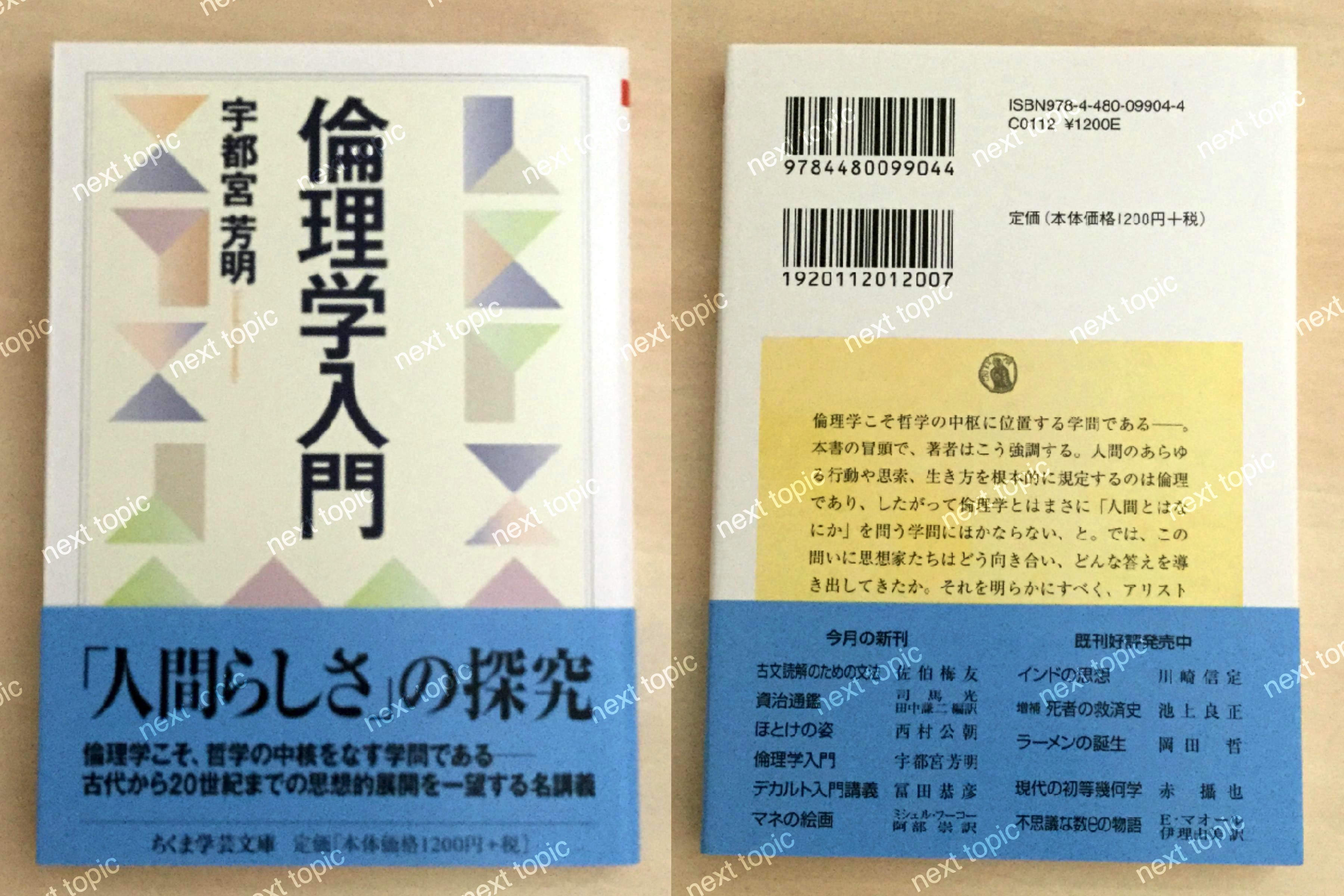

道徳は人間が生きていくための原理

倫理学は時代が過ぎるに伴い変遷を遂げていったが、著者によるとその変遷そのものが「道徳」であるという。本書では、かつて様々な学者が提言してきた倫理理論について解説をし、それを踏まえて「道徳」をどのように考えたらよいかという問題に対する手引きが示されている。

〈お断り〉

本作品を電子化するにあたり一部の漢字および記号が簡略化されて現されている場合があります。

〈ご注意〉

本作品の利用、閲覧は購入者個人あるいは家庭内その他これに準ずる範囲内に限って認められています。

また本作品の全部または一部を無断で複製(コピー)、転積、配信、送信(ホームページなどへの掲載を含む)を行うこと、ならびに改竄、改変を加えることは著作権法その他の関連出現、および国、条約で禁止されています。

これらに違反すると行為としての対象になります。

目次

まえがき

第1章 倫理学がたずねるもの

1 「人間とはなにか」という問い

2 人間としての本性

3 人間らしさ

第2章 人間性について

1 自然主義の見方

2 歴史主義の見方

3 実存主義の見方

第3章 自然主義(1)――アリストテレスの倫理

1 アリストテレスの人間観

2 人間の徳

3 問題点の検討

第4章 自然主義(2)ーーエビクロスとストア派の倫理

1 ヘレニズム時代の理

2 エビクロス

3 ストア派

第5章主我主義と主他主義

1 主我主義

2 主他主義

3 主我と主他

第6章 自然主義(3)――功利主義の倫理

l 功利性の原理

2 最大多数の最大幸福

3 ミルによる修正

第7章 功利主義批判と義務論

l 幸福と快

2 行為と理性

3 義務論の考え

第8輩カントの倫理学

1 義務と普い意志

2 定言命法とその定式

3 自律と理性信仰

第9章 歴史主義と倫理

1 歴史的相対主義

2 唯物論的歴史主義

3 歴史主義に対する批判

第10章 実存主義と倫理

1 実存の本来性――ハイデッガーの場合

2 実存の自由――サルトルの場合

3 実存主義の批判――他者の問題

第11章 人「間」と倫理

1 回顧と展望

2 人「間」としての人間

3 フォイエルバッハの考え

第12章 「私と汝」のその後の展開

l ブーバーの『私と汝』

2 実存主義と「汝」

3 残された問題

第13章 役割関係と役割倫理

1 役割関係とペルソナ

2 役割行動と役割期待

3 残された問題

第14章 和辻倫理学

1 人間存在の根本構造

2 人的組織

3 和辻倫理学における「人格」

第15章 社会倫理と人類倫理

1 ベルクソンの「社会道徳」と「人類道徳」

2 役割倫理としての社会倫理

3 人類倫理への道

参考文献

解説 人「間」の倫理学へむけて(三重野清頭)

索引

まえがき

今日われわれは、さまざまな場面において、「倫理」ということを問題にする。マスコミの世界においても、「倫理」という言葉は、たびたび登場する。しかしそこで問題にされ、話題とされる倫理は、必ずと言ってよいほど、なんらかの冠を頭にかぶせた理である。「政治」倫理、「企業」倫理、「報道」倫理、「医療」倫理、「生命」倫理、「環境」倫理、などなどがそれである。ここではこれらを一括して、冠理とよぶことにしよう。それぞれの冠理において話題となるのは、政治とか企業とか医療といった、きわめて限定された局面における倫理である。そこでたとえば、企業倫理と医療倫理とは、お互いにまったく無関係なものとして扱われることになる。だが双方ともに「倫理」とよばれるからには、そこにはなにか共通したものがあるのではなかろうか。しかしそれを探るには、まず冠の付いていない、「倫理」そのものとはなにかが問われなければならない。冠倫理は、「応用倫理」と言ってもよいが、しかし各場面に倫理を応用するためには、それに先立って、応用されることになる「倫理」そのものとはなにかを知る必要があろう。この『倫理学入門」で取り上げるのは、冠倫理もしくは応用倫理ではなく、その基になる倫理それ自体である。これまでの倫理学の歴史に注目しながら、倫理というものをどのように考えたらよいか、その手引きを提供したいというのが、本書の狙いである。

「倫理学」という学問について言えば、日本では幕末から明治のはじめにかけて、西洋からさまざまな学問が移入したが、倫理学もその一つである。倫理学は、英語のethicsに当たる学問で、ethicsはラテン語のethicaに由来し、それはさらにギリシア語のithikiに由来する。つまり倫理学は、西洋ではギリシアの昔からあった学問で、すでに二千年以上の歴史をもつが、それが日本に移入されたのは、確か百数十年ほど前のことである。明治一四年(一八八一)に刊行された「哲学字彙」は、日本ではじめての哲学辞典とされているが、その内容は、哲学に関係のある英語の学術用語の一つ一つに日本語訳を当てたもので、ethicsには「理学」という訳語が当てられている。ethicsには「名教学」とか「倫学」という訳語が当てられたこともあるが、「倫理学」という訳語が定着したのは、ほぼこれ以降と見てよいであろう。

ところで西洋では、倫理学は誕生の当初から「哲学」の一部であった。「ニコマコス倫理学」とよばれるアリストテレスの書物で扱われている事柄は、アリストテレスの哲学の一部である。またヘレニズムの時代のストア派は、哲学の全体を、「論理学」と「自然学」と「倫理学」とに三区分した。自然学は、人間によって左右されない自然の事柄を対象とするが、倫理学は、人間が創りだした法や制度や、さらにはそれらによって生きる人間そのものを対象とする。つまり倫理学は、その当初においては、きわめて広範囲にわたる人間的事象を扱う「人間学」であった、と言えるであろう。しかしこの包括的な学問は、時代が下るにつれて、さまざまな学問へと分化する。今日、人文科学や社会科学に属する学問の多くは、この包括的な倫理学から分化発展した学問である。その結果、取り残された「倫理学」の対象は狭い範囲に限定され、それはもっぱら人間の「倫理」すなわち「道徳」や、それにかかわる人間の「実践」を主題とする学問となった。倫理学が、現在、「道徳哲学」とか「実践哲学」とかよばれることがあるのも、そうした理由からである。

だが倫理学のテーマのこのような変遷は、実は道徳というものが、人間にとってもっとも基本的で重要な事柄であることを、物語っているのではなかろうか。ギリシア語でphysikeとよばれる「自然学」も、その後さまざまな学問に分化し、それらはいま自然科学と総称されているが、ギリシア語のrhysikeの原型をとどめている英語のphysicsは、現在では「物理学」のことである。つまり自然のあらゆる領域を貫通するもっとも基本的な自然法則を扱う自然学が、「物理学」として残ったのである。それと同じように、倫理学の主題として最後まで残された「道徳」もまた、人間のあらゆる活動の基本をなす事柄であると考えられる。ギリシア語のithikaは、人間の「性格」を示すthosから創られたが、人間のあらゆる活動はその人の「性格」によって定まり、その「性格」はまた、その人が身につけた「道徳」によって規定されると見れば、「道徳」は人間のあらゆる活動の基本である。人間のさまざまな活動領域に応じてさまざまな意倫理が話題とされるのも、こうした事情によるのである。

倫理学は、さらに、哲学の一部分であるだけではなく、実は哲学の中枢に位置する学問である、と言うこともできる。なぜなら、ソクラテス以来、哲学の中心課題は、人間はいかに生きるべきかという問いに答えることにあったと見ることができるからである。われわれはこの問いに、倫理すなわち道徳を抜きにして答えることは できない。道徳は、人間の行動を支配し、行動全体からなる人間の生き方をも支配しているからである。冠倫理に先立って、そもそも倫理とか道徳とよばれているもの がなんであるかを問うことが必要なのは、このことからも言えるであろう。繰り返すと、この「倫理学入門」が試みたのは、人間が生きていくための原理となる道徳について、それをどのように考えたらよいか、その手引きを提供することである。それが手引きであると言うのは、道徳とは元来、人間の一人一人が自分で考え、自分で 身につけるものだからである。「まえがき」は以上にとどめて、本論に入ることにしよう。

* 本論で原典から引用した際に、訳書でその箇所を指示したが、筆者が原典から直接に訳したり、あるいは他の訳者の訳語を使用したりした個所があって、引用が指示された訳書の訳文と厳密に一致していないことがあるのをお断りしておきたい。

なお、用語の原語表記については、出典が多岐にわたるため、原線の前にギリシア語=ギ、ラテン語=ラ、英語英、フランス語=仏、ドイツ語=独のように表記し、その言葉が 何語であるかを明示した。

一九九六年四月 宇都宮芳明

第1章 倫理学がたずねるもの

1 「人間とはなにか」という問い

人間を定義する試み

「まえがき」でものべたように、倫理学は、その成立の由来からして、「人間」についての学である。倫理学がたずねるもっとも基本的な問いは、「人間とはなにか」という問いである。では、倫理学はこのようにたずねることによって、人間についていったいなにを問い求めているのであろうか。一般に「Xとはなにか」という問いは、Xという概念について、それを明確に規定することを目指している。その場合、通常なされる手続きは、Xという概念を定義するという手続きであろう。そこでたとえば、「三角形とはなにか」と問い、「三角形とは三つの直線によって囲まれた平面図形である」と答えるなら、これは三角形という概念についてその定義を与えたことになる。われわれはこの定義によって、「三つの直線で囲まれた平面図形」を見るときは、それがいつも「三角形」とよばれるものであることを理解する。では、「人間とはなにか」と問う場合も、人間についてこうした形での定義を求めているのであろうか。

外形による人間の定義

「ギリシア古典時代の哲学者プラトン(前四二七一三四七)の著作として伝えられているもののうちに、「定義集」という書物があるが、そのなかに人間について一つの定義が示されている。それによると、人間とは、「羽のない、二本足の、平たい爪をもつ動物」である《1》。人間は動物ではあるが、空を飛ぶ馬とは違って羽がなく、また陸上を這う四本足の動物とは違って、二本足で歩く。平たい爪をもつという奇妙な規定が加えられているのは、プラトンが教室で「人間とは羽のない二本足の動物である」と語っているところに、シンペのディオゲネス(前四〇〇頃――三二三)という人物が羽をむしりとった夢を持ち込み、その定義によるとこれも人間だとからかったことによるという逸話がある(2)。つまり人間は尖った爪ではなくて平たい爪をもつことで、羽をむしられた鶏とは区別されるわけである。ともあれ、「定義集」では、人間についてこのような定義が与えられているのである。

ところでこの定義は、人間の外形に注目した定義であり、したがって人間をほかの動物から眼で見て区別する、つまり識別するのに役立つ面をそなえている(先の三角形の定義も、三角形という図形をほかの四角形や五角形から識別する役割を果たしている)。人間は羽をもたず、二本足で歩くという外形的特徴をそなえていることで、ほかのすべての動物から識別される。外部から見て人間を識別することが問題ならば、人間とはこれこれの頭部をもち、これこれの手足や胴体をもつといった具合に、人間の体形をもっと正確に示す定義を与えることもできるであろう。だが「人間とはなにか」という問いで問い求められているのは、人間とよばれるものがどのような外形をもつかということにすぎないのであろうか。

パスカルの批判

パスカル(一六二三―一六六二)は、「幾何学的精神について」という未完の遺作のなかで、「人間」という言葉がなにを指し示しているかは誰にとっても自明の事柄であり、ことさらに定義などする必要はないとした上で、プラトンの「定義集」で示されている人間の定義を嘲笑している。パスカルに言わせると、人間は二本足を失うことで人間性を失いはしないし、効は羽を失うことで人間性を獲得するわけでもないのである《3)。

だがここで、パスカルが、「人間は二本足を失うことで人間性を失いはしない」と語っていることに注目しよう。不幸にして足を失ったひとでも、それによって「人間性」を笑いはしない。とすれば、この場合の「人間性」とはなにかということが、改めて問われなければならないであろう。それは眼に見える人間の外形ではない。しかしまた定義というものも、つねに外形的特徴に頼らなければならないというわけでもない。たとえば「水とはなにか」という問いに、「水とは水素原子二個と酸素原子一個とが結合したものである」と答えれば、これは水についての一つの定義であろう。この場合の定義は、外形的特徴による定義ではなくて、眼には見えないがそのものを構成している内的要素による定義である。では、人間もまた、それを構成している内的要素とも言える内的特性によって、定義できるのではなかろうか。そしてそれが、人間が足を失っても依然として所有するとされる「人間性」ではなかろうか。