ページコンテンツ

【最新 – キリスト教を知るおすすめ本 -入門やランキングも】も確認する

「死の文化」の豊かな世界をめぐる

本書は、キリスト教と死の関係についてクローズアップされています。前半は死後の世界について、後半は葬儀や墓について述べられています。「死をもたらすもの」として疫病や災害、処刑について歴史的に解説された章もあります。キリスト教の死生観について詳しく知りたいという方におすすめの一冊です。

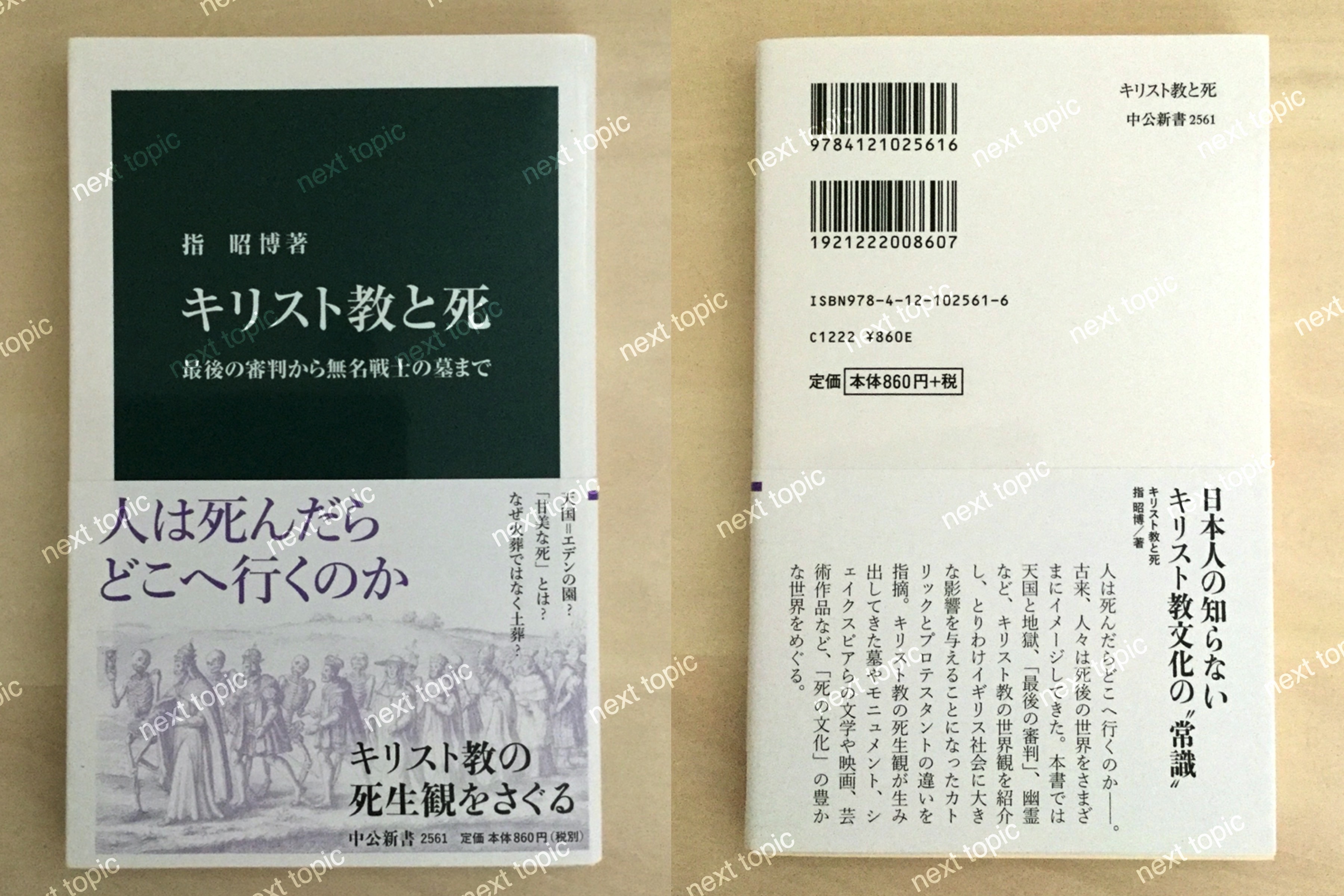

中公新書2561

指昭博 著

キリスト教と死

最後の審判から無名戦士の墓まで

この電子書籍は、同名タイトルの中公新書を底本(縦組み)に作成しましたが、一部について底本と異なる場合があります。またご覧になる機種や設定などにより、表示などが異なる場合もあります。

プロローグ

ヨーロッパ、キリスト教世界での死のイメージといえば、アニメ『フランダースの犬」の最後、息を引き取ったネロとパトラッシュの魂が天使に導かれて天へと昇ってゆくさまを、(人によっては涙とともに)思い浮かべる人も多いかもしれない。

しかし、その感動に水を差すようで申し訳ないのだが、この死の様子にはいろいろと疑問が浮かんでくる。まず、素朴な理解で考えると、キリスト教では、この世界の終末にある「最後の審判」の裁きによって死者の魂の天国行きが決まるはずである。ネロは空高く上がっていったが、はたして、まだ「最後の審判」を経ていないネロの現の行き先は天国なのだろうか。

そもそも天国とはどこにあるのだろう。天空といっても、どれほど地球から離れているのだろう。太陽系のなかなのか、外なのか。それとも、まったくの異次元に存在するのだろうか。

また、天に昇る魂とはどのような形をしているのだろう。人の姿をしているのか、それとも人魂のような形なのか。魂が天へと向かうとき、天使が迎えに来てくれなければ、魂は自力では昇天できないのだろうか。また、キリスト教では、人間以外は霊魂を持たないとされるので、犬であるパトラッシュは一緒に天国へ入ることはできないはずだ。

多くの宗教にとって死は重要な問題である。いやむしろ、死をどうとらえるか、死後の世界をどう考えるか、が主要宗教の核心であるといっていいだろう。ところが、あらためて考えてみると、この肝心な部分について、意外なほどわれわれの理解が曖昧なことに驚かされる。

われわれにはキリスト教よりも身近なはずの仏数にしても、事情は同じである。宗派によって葬儀の次第や考え方に違いがあること自体、あまり意識されることはないかもしれないが、その違いの幅は想像以上に大きい。

たとえば、葬儀を終えたあと、「清めの塩」を配ることもあれば、死は「穢れ」ではないとして配らないこともある。死を極楽への旅立ちとして「めでたい」と位置づけ、個侶が派手な衣装を着用する宗派もある。いわば晴れ着の発想だろうか。

近世の日本人は、信じる宗派によって異なった「あの世」に行くと考えていたようである。一七世紀イギリスで著された日本の宗教を紹介した書物にもそういった記述がある。浄土宗なら浄土宗の極楽に、一向宗なら一向宗の極楽に、というわけである。宗旨が違えば、今生の別れは永の別れでもあるわけだが、宗教的多様性容認の容の表れともいえるかもしれない。

お盆にはご先祖族の霊魂が戻ってくるという仏教以前の祖霊信仰にもとづいて、迎え火を焚き、僧侶が読経するという習慣も根強い。しかし、極楽往生を遂げた死者のは、けっしてこの世には戻ってこないという浄土思想の立場から、お盆の習慣を仏教とは無縁のものとして否定する宗派もある。たしかに、この理屈でいえば、お盆に死者の魂が戻ってくると考えるのは、死者が成仏していないということになる。そもそも、お盆に死者はどこから戻ってくるとわれわれは意識しているのだろう。もともとの祖霊信仰では、死者の魂は近隣の山などにいると考えられていたので、魂の帰還という考え方は自然であったが、西方十万億の仏土の彼方にあるという極楽浄土からどのように戻ってくるのだろう。また、地獄に堕ちた死者の魂も、お盆には、責め苦も一休みして、戻ってくることができるのだろうか。そもそも、われわれは、死者の魂はどこにいると理解しているのだろう。天国や極楽(もしくは地獄)、それとも、お路、仏壇、いろいろと候補は挙げられるが、この問いには多くの人が答えに窮するはずである。

茶毘に付した遺体から遺骨を拾う習慣にしても、関東では骨全部を集めるのに対して、関西では一部の骨しか拾わない。拾い残した骨が処分されることに対して、東の人は違和感を感じるようであり、西の人はそんなにたくさん集めてどうするの、ということになる。そもそも、この遺骨の意味は何なのだろうか。そこに何らかの霊的な存在が留まっているのだろうか。大阪には、納められた多くの遺骨を砕き固めて仏様の姿にして供養する寺があるが、骨の色そのものの白い仏様の姿をありがたいと思うか、グロテスクと見るかは、かなり意見が分かれるだろう。他人の遺骨と一体化することへの違和感もあるかもしれない。日本人の遺骨(遺体)への執着は、たとえばキリスト教徒からすれば、いささか特異なものと映るようである。それは、二〇〇一年にハワイ沖で起きた「えひめ丸事件」にも端的に表れていた。日本の水産高校の演習船がアメリカ海軍の潜水艦に衝突され沈没、九名が命を落とした事件である。このとき、深い海に沈んだえひめ丸の引き上げをめぐり、引き上げは困難なのでこのままにしておこうというアメリカ側と、あくまでも引き上げ(遺体の収容)を求める遺族の間でトラブルとなった。なにしろ、真珠湾攻撃の際に沈没した戦艦アリゾナの乗組員の遺体九00体ほどがいまだに船内に残され、その上に、記念館が設けられているのだから、彼我の遺体・遺骨への思いの違いはかなり大きい。つまり、多くの日本人には「当たり前」のように見える戦没者の遺骨収集も、世界的にはかならずしも常識ではなく、むしろ奇異に映る可能性があることはよく指摘されるとおりである。また、歴史をさかのぼれば、日本人も昔から遺骨を大事にしていたわけではない。平安時代の京都などでは、遺体は、化野や鳥辺山といった市街を外れた場所に捨て置かれ、朽ちて動物の食べるままにされた様子が絵巻物や六道絵などに描かれている。一方で、西洋絵画などには、静物画に頭蓋骨を描いた例がたくさんある。とくに近世に作例が多いように思うが、これは「死を想え」という中世末以来の思想にもとづく。頭蓋骨によって、人間の生のはかなさを知らしめ、信仰や道徳的な戒めとするものである。シェイクスピアの「ハムレット」でも、道化師ヨリックの頭蓋骨を手に、ハムレットが甘学的な感慨にふける場面が描かれる。しかし、日本では、頭蓋骨が登場するといえば怪談であるし、展覧会で頭蓋骨を描いた静物画を見た場合、気味悪いと感じる人のほうが多いようである。

魂の重さは何グラムという人が死ぬと、必ずその分だけ体重が減るという―いささか旧庫な数値も世のなかに流布している。そうなると、これまでの死者の魂の重量の総計はたいへんなものになるはずだが、天空にそれだけの重量を支える場所があるのだろうか。少し前に流行った「千の風になって」という歌で描かれた死後のイメージも、昔ふうにいえば「成仏せずに迷っている」ということになるのかもしれない。死者に見守られたいと願うのも、「成仏しないでください」と祈っていることになる。そもそも死者の魂がみんな風になって飛び回っているなら、もう台風並みの暴風だろう。

このように、宗教者ではないわれわれがぼんやりと思い浮かべる死のイメージは、きわめて曖昧で、さまざまな宗教の要素が混在し、統一のとれた世界観をなしていない。漫才ふうにつっこみを入れるととたんに答えに窮することになる。

もちろん、唯物論的に、完全に死後の存在を否定する考えもある。死んだらそれまで、であり、霊魂というものを認めない。この立場からは、たとえば、死後の世界をあれこれ考えたり心配したりすることは無意味で、死者を祀ったり死者へ祈りを捧げることは迷信でしかない。

では、これらの出発点にある「死の定義」はどうだろう。これも単純明快な話ではない。脳死と心療死をめぐる議論に見られるように、科学的に一元的な定義とはいかないようである。そうなると、たとえば、死後何年も経つ遺体を前に「まだ死んでいない」と主張する新興宗教の信者がニュースになったことがあるが、われわれはどういう根拠でその死の定義を否定することができるのだろう。

死をめぐる議論では、死生観を含め、死の定義の文化的な背景ということが強調されることが多いが、一方で死は社会的・法的な問題であり、経済的な問題でもある。たとえば、二国間で死の定義が異なった場合の問題はどのように解決されるのだろう。A国では「死亡」となるがB国ではならないといった場合、A国で「死んだ」人をB国へ移送すれば「生き返る」ことになるのだろうか。戸籍の記載はもちろん、相続はどのようになり、保険金はどのように支払われるのだろうか。死という。厳粛な事柄が、見方によっては、きわめてグロテスクな、ときには滑稽な事態を引き起こすことになるだろう。死という実に重大な事柄でありながら、そこに整合的な共通認識が欠けている事実にあらためて驚かされる。

当然のことながら、死後の霊魂の問題を扱う宗教にとっては、死はその中心的な課題といえる。とりわけ、キリスト教は、イエスの十字架処刑に始まり、初期教会の殉教者たちに見るように、迫害による死の上に築かれたといってもよく、死はキリスト教の本質に深く根ざしている。宗教改革による教義の変化や宗派対立の根底にあったのも、「死」にまつわる問題であったということができる。宗教改革者による煉獄の否定と、それにともなう死者への祈りの否定や聖人のとりなしの否定は、中世のカトリック教会が築き上げた死と死後の世界観への挑戦であった。こうした教義・神学に関わる問題は、同時代から宗教改革をめぐる論議の中核にあった。

ところが、こうしたキリスト教の世界でも、死と死者の魂をめぐる問題が整然と説明されているかといえば、かならずしもそうではない。われわれ同様にかなり混沌としている。死後の魂の行方、天国の存在そのものについても、さまざまな考えがあるのだ。

このように、人の死と死後のあり方、人の死と社会の関わりなどは、きわめて身近であり、多くの検討すべき問題をはらんでいるのだが、宗教の本質に関わる問題であるためか、「死の文化」を正面から取り上げた本格的な歴史研究が始まるのは、二〇世紀後半のいわゆる社会史の興隆に刺激されてからである。本書は、そうした先行研究を踏まえながら、死とその周辺の事柄をめぐる歴史的な問題を、イギリスを中心にしたヨーロッパ・キリスト教世界にたどり、われわれ自身の死に対する意識を考えてみる試みである。

目次

プロローグ

第一章 キリスト教の来世観

1 天国と地獄

最後の審判/天国/天国はエデンの園?/天国の暮らし/地獄/最後の審判はいつ/アウグスティヌスの六時代区分

2 煉獄

煉獄の誕生/煉獄の様子/死者のための祈り/免罪符の功罪

3 往生術

臨終マニュアル

4 プロテスタントの来世観

宗教改革による教義の変化/練獄の否定と天国

5 救済観の激変

施しの否定/遺言書にみる宗教意識

第二章 幽霊の居場所

1 幽霊と「あの世の地図」

幽霊とは/幽霊と練獄/メランコリーと幽霊/ハムレットと幽霊/イギリス文学の幽霊/幽霊と魔女/売げ山の一夜

2 心霊主義と甘美な死

「霊魂の不滅」/心霊主義/甘美な死後の世界/「楽園への道」

第三章 死をもたらすもの

1 疫病・災害・住環境

ベスト−見えない恐怖/いかに対処するか/映画にみる現代の恐怖/ロンドン大火/地震/非衛生な環境/子どもの死/間引き/家族の情愛/親の死

2 処刑

人の目に晒される処刑/絞首・斬首・車裂/「絞首・引き回し・四つ裂き」の刑/火刑

3 アイデンティティとしての殉教

イエスの十字架刑/殉教と聖人崇敬/殉教史研究/自殺と殉教

第四章 死と葬儀

1 葬儀と埋葬

死の準備/葬儀/埋葬/遺体泥棒/錦の音

2 国王の葬儀

エリザベスの葬列/葬儀像/テューダー朝の葬儀像/埋葬場所が不明の王/国王の二つの身体

第五章 墓と社会

「基」とは何か/遺体の処置/キリスト教の墓所/墓の掘り起こし/宗教改革による混乱/教会と分離した「基地」の登場

第六章 モニュメント

1 モニュメントとは

基とモニュメント/モニュメント見物/モニュメントの流行とその形態/大きさ/素材と価格/モニュメントと社会秩序/分不相応のモニュメント

2 戦争の英雄を記念する

ネルソンとウェリントン/無名兵士の頭彰/その後

エピローグーメメント・モリ

あとがき

文献案内

章とびら図版一覧

第一章 「死者の復活』ソルズベリトマス教会壁画

第二章 「ハムレット」第1幕の亡霊(ヨハン・ハインリヒ・フュースリ作ポイデル版「シェイクスピア・ギャラリー」1796年より)

第三章 死への勝利を謳う聖句(「コリントの信徒への手紙1」15章54節)を掲げる天使(19世紀イギリスのステンドグラス、掛川市ステンドグラス美術館蔵)

第四章 葬儀の招待状(1702年)

第五章 コッツウォルドにある教区教会墓地

第六章 聖堂を埋め尽くすモニュメント(エクセター大聖堂)