ページコンテンツ

【最新 – コンサルタントについて学ぶためのおすすめ本 – 仕事の内容から成功戦略まで】も確認する

コンサルタントの仕事の手法がわかる

本書は、これまで様々なコンサルティング会社で、コンサルタントとして働いてきた著者が、プロフェッショナルとして仕事をするためのマインドや心の持ちよう、考え方などを解説している本です。これまでの経験からコンサルタントの在り方やプロフェッショナルとは何かが強く伝えられています。

はじめに

▶︎「虚業」と呼ばれないために

「コンサルタントなんて頭でっかちの無責任な仕事をいつまで続けているんだ。そんな虚業さっさと辞めて、早く実業に戻ったほうがいい」

戦略コンサルタントに転身して3年目。以前勤めていた会社でお世話になった先輩に言われたこの言葉を、私はいまでも忘れない。

「虚業」

私はこの言葉と闘いながら、30年間この仕事を続けてきたと言っても過言ではない。

――もっともらしいことは言うが、机上の空論ばかり。

――自分たちでは汗をかかず、現実を知らないご託宣ばかり。

コンサルタントという仕事には、こうした悪評、悪いイメージが常について回る。

なかには、コンサルタントを毛嫌いする人たちもいる。

私自身も複数の有名企業の経営者に、「コンサルタントは信用しない」「コンサルタントは役に立たない」という言葉を何度も浴びせられたことがある。

いまでは、そんな言葉を気にすることはなくなったが、若かりしころはさすがにめげたし、いろいろと考えさせられた。

▶︎コンサルタントの社会的認知は高まったが……

コンサルタントという仕事は、いまでこそ高学歴の若い人たちを中心に人気の職業のひとつになった。

就活サイトを運営するワンキャリアが東大・京大の学生を対象に行った2021年卒の就職人気ランキングでは、トップ30社のうちなんと14社がコンサルティング会社である。ローランド・ベルガー(RB)も21位にランクインしている。

私が戦略コンサルタントになった30年前とは比べ物にならないほど、コンサルタントという仕事の社会的認知は格段に高まった。

しかし、現実を見れば、クライアントに真の付加価値を提供できる本当に力のあるコンサルタントは、けっして多くはない。大半はプロフェッショナルとはほど遠い「サラリーマンコンサルタント」「似非コンサルタント」だ。

この仕事をするには、特別な資格はいらず、「コンサルタント」と名刺に入れさえすれば、誰でも今日から「コンサルタントです」と名乗ることができる。

ハードルの低い、いかがわしい職業であるのも事実だ。「虚業」と誹りを受けても仕方がない。

だからこそ、私は虚業にならないように、虚業と言わせないように、30年間もがき苦しんできた。

正直にいえば、「こんな仕事に価値はない」と虚しさや無力感を感じたことは一度ならずある。

いまから思えば、すべては自分の非力さゆえなのだが、それを「こんな仕事には価値がない」と責任転嫁し、自分を納得させようとしていたにすぎない。

「実業」の世界に戻るチャンスも何度かあった。それでも、私はこの職業を自ら選択し、やりつづけてきた。

その根底には、コンサルタントという仕事は立派な「実業」なのだということを、なんとか証明してみせたいという意地があった。

▶︎4つの外資系ファームで研鑽を積む「稀なキャリア」――うち3社では「パートナー」(共同経営者)としての役割を担う

戦略コンサルタントとしての30年のキャリアの中で、私は4つの外資系ファームで仕事をしてきた。

複数のファームを経験することは珍しいことではないが、4つのファームとなると、あまり聞いたことがない。

4社のうち、3社ではパートナー(共同経営者)としてその役割を担ってきた。

4社を渡り歩いてきたというと、ふらふらして腰が据わっていないと思われるかもしれない。しかし、私自身は戦略コンサルタントとしての幅と力量を高めるために、その時々においてベストな居場所を選択してきたというのが実感である。

戦略コンサルタントとしてのキャリアを歩みはじめたボストン・コンサルティング・グループ(BCG)では、数多くの戦略策定プロジェクトに携わった。BCGでの経験こそが、私の原点であり、基盤となっている。

しかし、戦略策定のみでは飽き足らず、実行支援にも関与したいという思いが強くなり、幅広いコンサルティングサービスの提供を打ち出していたアンダーセン・コンサルティング(AC、現アクセンチュア)の戦略グループに参画した。

ACでは、戦略グループの立ち上げに力を注ぐ一方で、業務改革や営業改革などのプロジェクトに関わった。

その後、BCGの先輩に誘われ、ブーズ・アレン・ハミルトン(BAH、現ストラテジーアンド)に移った。

オペレーション系に強みをもつBAHでは、グローバルレベルのサプライチェーンマネジメント(SCM)や調達改革を手掛けた。

そして、2000年に欧州系戦略コンサルティングファームであるローランド・ベルガーの日本法人社長に就任した。

ローランド・ベルガーでは経営者として弱小だった東京オフィス強化の陣頭指揮をとった。ドイツ本社の経営監査委員会のアジア初のメンバーとして、グローバル経営にも携わった。

30年間にお付き合いしたクライアントの数は約100社、プロジェクトの数は200を超える。

中期経営計画策定などの全社戦略策定から事業戦略、オペレーション改革、グローバル戦略、新規事業戦略、M&Aなどじつに多岐にわたるプロジェクトを経験できたことが、私の最大の強みだと思っている。

▶︎頭脳的にも、身体的にも、精神的にも「タフさ」が求められる――この仕事が「知的体育会系」と呼ばれる所以

これだけの経験を積んだのだから、さぞかし戦略コンサルタントとしての腕に磨きがかかっているだろうと思われるかもしれないが、残念ながらそうではない。

似たようなテーマのお手伝いをしたとしても、それぞれのクライアントの状況はまったく異なる。「A社の答え」が、そのまま「B社の答え」にはなりえないし、してはいけない。

もちろん経験を積めばそれだけ「引き出し」の数は増えるが、それはあくまで「引き出し」であって「答え」ではない。

それぞれのクライアントにとって「最適な答え」は何かを常に問いつづけ、導き出さなければならない。

毎回毎回が真剣勝負。きわめて高度で、タフな仕事だ。

外から見れば、若いながらも一流企業の経営トップと対峙し、変革をサポートするスマートでかっこいい仕事と思われるかもしれない。

だが、その実はきわめて泥臭く、地味な仕事だ。クライアントのために付加価値をつけようと必死で努力しなければ、いい仕事はできない。

自分たちよりもはるかにビジネス経験、人生経験が豊富なクライアントの経営陣に対して、高い付加価値を提供しなくてはならないのだから、ハードルはきわめて高い。

頭脳的にも、身体的にも、そして精神的にも、「尋常ではないタフさ」が求められる。それが、この仕事が「知的体育会系」と呼ばれる所以だ。

だから、本音をいえば、私はこの仕事を「楽しい」と思ったことが一度もない。

やりがいは大きいし、さまざまな業種の、さまざまな会社の、さまざまなテーマに関与できるので、「面白い」と感じることは多い。

でも、「面白い」は「楽しい」ではない。

30代前半だった駆け出しコンサルタントのころは、クライアントの社長への最終報告会の前日には一睡もできず、「自分の分析は正しいのだろうか」「本当にこんな提言をしていいのだろうか」と自問自答を繰り返した。胃が痛くなるほどの強烈なプレッシャーと不安を感じていた。

いまから振り返れば、それはきわめてまっとうな反応だったのだと思う。

▶︎人生を変えた「二人の本物」との出会い

そうであるならば、なぜそんなプレッシャーの大きなタフな仕事を30年もの間、続けることができたのか。

結論をいえば、それは二人の偉大なプロフェッショナルとの出会いがあったからだと私は思っている。「本物」と出会うことができたからこそ、その「極み」を目指して、努力を続けることができた。

その二人とはBCGでお世話になった堀紘一さんとローランド・ベルガーの創業者であるベルガーさんだ。

詳しくは本編で紹介するが、堀さんには戦略コンサルタントの「極み」を見せていただいた。

駆け出しコンサルタントのころ、私は幸運にも堀さんといくつかのプロジェクトでご一緒することができた。

私はそこで「本物」の戦略コンサルタントを目の当たりにした。真のプロフェッショナルとは何かを肌で実感することができた。

堀さんの域に達することはできないまでも、なんとかして「本物」に少しでも近づこうと、私は30年間精進を重ね、もがいてきた。

ベルガーさんは傑出した戦略コンサルタントであると同時に、偉大なる起業家だ。

1967年に「欧州発のコンサルティング会社をつくろう」とたったひとりでドイツ・ミュンヘンで会社を興した。当時、ベルガーさんは四歳だった。

そして、50余年が経ったいま、RBは世界35ヶ国に51のオフィスをかまえるグローバル戦略コンサルティングファームになった。

「机上の空論ばかりで自分たちでは何もできない」と思われているコンサルタントでもグローバル経営はできるのだということをベルガーさんは証明している。

ベルガーさんの起業家魂に触発された私は、日本法人社長として東京オフィスの立ち上げに奔走した。そして、この経験は戦略コンサルタントとしての私にもきわめて大きなインサイトを与えてくれた。

この二人の「本物」との出会いがなければ、おそらく私は途中でまったく違う道を歩んでいただろう。

「本物」と出会い、この仕事の高みを知ったからこそ、私はこのタフな仕事を30年も続けることができたと思っている。

▶︎「触媒」が「化学反応」を加速させ、変革を実現させる――誤った合理性に執着することほど不合理なことはない

戦略コンサルタントは、なぜ「怪しげ」に思われるのか。

そのひとつの理由は、この仕事の付加価値がよくわからない、見えないためだと思う。

山ほどの分析をこなし、クライアントを煙に巻くロジックを組み立て、見栄えのいいスライドを量産する。戦略コンサルタントに対するこうした一般的なイメージは、この仕事の本質ではない。

戦略コンサルタントという仕事の本質をひと言で表現すれば、それは「触媒」(catalyser)である。

依頼を受けたクライアントの中に交じり込みながらも同化することはせず、「化学反応」を起こし、変化を加速させ、変革の実現をお手伝いするのが私たちの仕事だ。

「z」という現在のクライアントが、「y」という「触媒」を加えることによって、「Z」というより良い企業へと変身する。それが私たちのミッションだ[図表0◆1]。

もちろん、企業変革は社外などに頼らず、内部だけで進めるべきだという意見もあるだろう。実際、コンサルタントなど使わずに自己変革している会社はいくらでもある。

しかし、内部だけで進める変革にはリスクもある。

ともすると内輪の論理に陥り、客観性、合理性に欠けたり、世の中の変化を見誤ったり、議論が収束せず、無用に時間がかかることもある。

誤った合理性に執着することほど不合理なことはない。にもかかわらず、多くの会社は「自分たちは合理的にやっている」と思い込み、自前主義から脱却できないでいる。

そんなときこそ、私たちの出番である。

独立した客観的な立場で、企業変革をお手伝いし、変革を実現させる。「触媒」が加わることによって、真の合理性が担保され、変革を正しい方向へと導き、加速することが可能となるのだ。

▶︎「アウトサイダー」という立ち位置こそ強みの源泉――欧米ではコンサルタントを使うのが常識

日本においても、大企業を中心に戦略コンサルタントを起用するケースは間違いなく増えている。

とはいえ、米国や欧州に比べれば、その市場規模はまだまだ小さい。米国の戦略コンサルティングの市場規模は日本の10倍以上である。

ローランド・ベルガー発祥の地であるドイツにおいても、企業変革の際には戦略コンサルタントを起用するのは常識であり、当たり前のことである。

むしろ、独立した立場で客観的な助言をする外部のサポートがなければ、企業変革を合理的に進めることはできないと考えている。過去の成功体験に染まった人たちが、自らを否定するのは難しい。

戦略コンサルタントは「アウトサイダー」である。

社内の力学や過去の常識に染まらず、何のしがらみもない「部外者」だからこそ、「インサイダー」ではなかなか言えないこともズバッと指摘できる。「アウトサイダー」という立ち位置こそが、私たちの強みの源泉である。

▶︎「ダイナミック・トランスフォーメーション」を加速する起爆剤に――地味で小さな存在だが「決定的な仕事」をする

トヨタ自動車の豊田章男社長は、日本企業が置かれた現状を「海図なき戦い」と表現する。過去の延長線上にはない不連続の環境の中で、新たな成長シナリオを描き、実現しなければならない。

昨今、「デジタル・トランスフォーメーション(DX)」という言葉が盛んに使われる。「デジタル化の推進で会社を生まれ変わらせる」という取り組みだが、私は同じ「DX」でも「ダイナミック・トランスフォーメーション」が必要だと主張している。

デジタルは所詮「道具」(ツール)にすぎない。デジタルを武器にしながら、大胆かつダイナミックに会社を変身させることができなければ、日本企業に未来はない。

にもかかわらず、ほとんどの日本企業の取り組みは、表面的、部分的、小手先、小出しの域を出ておらず、とても「ダイナミック」とは呼べない。

10年、20年先を見据えた大胆な事業の入れ替え、大きな権限委譲を伴ったイノベーション組織の切り出し、まったく新しい業務プロセスの設計・構築、未来志向にもとづく人材戦略の見直しなど、過去を思い切って否定し、未来の創造へとダイナミックに舵を切らなければ、日本企業の再生、復活はありえない。

そんな重大な局面で、同質的な内部の人間(インサイダー)だけで議論を繰り返しても埒はあかない。変身するチャンスを逃し、負け組へと転落するだけだ。

いまこそ、独立性、中立性、客観性が担保された「アウトサイダー」の視点や発想が必要なのである。日本企業は「ダイナミック・トランスフォーメーション」を加速する起爆剤として、もっと上手に「触媒」を活用すべきだと私は思っている。

にもかかわらず、戦略コンサルタントは正当な評価がされにくい。きわめて重大な役割を担っているわりには、どんな価値があるのかが外からは見えにくい。

しかも、ひとたび変化が起きてしまえば、「触媒」はもう用はなくなる。「触媒」は地味で、せつない存在でもある。

感情が爆発するような高揚感やほとばしるリアルな達成感を求める人には、この仕事は向かない。

しかし、「触媒」が存在しなければ、「化学反応」が起きなかったり、変革が加速しないのもまた事実なのである。

地味で小さな存在だが、必要なときに「決定的な仕事」をする。それこそが「一流の触媒」である。

▶︎どうすれば「一流の触媒」になれるのかを解明する――「頭の知性(IQ)」×「心の知性(EQ)」×「プロフェッショナル・マインド」

それでは、どうすれば「一流の触媒」になれるのか。個人的な30年の経験をもとに、それを解明するのが本書の目的である。

結論を先に述べれば、「一流の触媒」になるには、次の3つの要素が不可欠である。

「頭の知性(IQ)」×「心の知性(EQ)」×「プロフェッショナル・マインド」

口幅ったい言い方だが、戦略コンサルタントは「知性」(intelligence)で勝負する職業だと私は思っている。「触媒」としてクライアントの変革を実現するお手伝いを遂行するには、並外れた知的タフネスが求められる。

しかし、ここでいう「知性」とは、「頭の知性」、つまりIQ(頭の知能指数、rational intelligence quotient)だけを指すわけではない。

IQと同等以上に大事なのが、「心の知性」、つまりEQ(心の知能指数、emotional intelligence quotient)である。

「一流の触媒」として機能するためは、理路整然としたことを言い放つだけでなく、クライアントの心を開かせ、その心に訴えかける力が必要である。「心の知性」が伴わなければ、「触媒」の仕事は果たしえない。

一般的には、戦略コンサルタントという職業は、「IQを駆使する仕事」だと思われている。分析力、論理思考考力、洞察力、地頭力など頭の回転のよさ、左脳的知性で勝負する仕事だと思っている人が多い。

実際、現役コンサルタントや元コンサルタントが執筆したコンサルタント的思考法や分析スキルの高め方など、思考のテクニックを語る本は山ほど出版されている。

それらの本はIQを補助するための一助にはなるかもしれない。しかし、現実を見れば、力ずくでロジックを押しつけたところで、クライアントがそれを受容しなければ、「触媒」の仕事は果たしえない。

「心の知性」を磨き、クライアントの感覚や感情に敏感でなければ、クライアントをその気にさせ、変革へ向かわせることなど「絵に描いた餅」である。

▶︎「頭の知性」「心の知性」の基盤となるのが「プロとしての自覚」

近年は大企業を中心に人材教育に力を入れており、日本企業においてもMBA(経営学修士)を取得した社員も増えている。戦略コンサルタント的な発想法やスキルを身につけた有能なビジネスパーソンはいくらでもいる。

ロジカル・シンキングや分析力を駆使するだけで付加価値をつけることができた時代はもう終わった。

「戦略コンサルタントの付加価値とは何か」を根本から問い直さなければならないときを迎えていると私は強く感じている。

戦略コンサルタントは、学者や研究者でもなければ、評論家でもない。

どんなにもっともらしいことを言おうが、クライアントがその気になり、変革に向かおうとしなければ、その仕事は明らかに「失敗」である。

頭と心という二つの「知性」をフル活用しなければ、「触媒」としていい仕事はできない。

そして、それを支える基盤となるのが、「プロフェッショナル・マインド」である。日本語でいえば、「プロとしての自覚」だ。

私たちは「変革のプロ」である。どんなに困難な状況であっても、絶対にクライアントを成功に導き、結果を出すことが私たちのミッションである。

そうしたプロフェッショナルとしての覚悟、意識、プライドこそが、この仕事をまっとうするためには決定的に大事であり、「触媒」の矜持でもある。

「頭の知性(IQ)」と「心の知性(EQ)」と「プロフェッショナル・マインド」。

この3つの要素が合体して、はじめて「一流の触媒」は誕生する。

それが、30年間この仕事をやりつづけてきた私の結論である。

戦略コンサルタントについて出版された本の多くは、思考法やスキルなどIQに関するテーマがほとんどである。しかし、それだけでは、この仕事の本質は語れない。

「触媒」という仕事の歴史や私自身のキャリアも含め、その全体像を俯瞰的に見つめ直し、この仕事で成功するために真に必要なものとは何かを包括的に解明する。

それこそが、この本を書こうとした私の動機である。

▶︎本書は「戦略コンサル論」であり「プロフェッショナル論」でもある――日本のビジネス社会にも「プロフェッショナルの時代」がやってくる

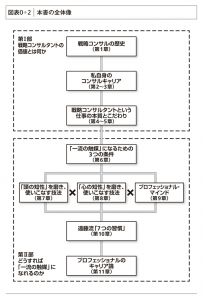

本書は2部構成である。最初に、本書の基本的な骨格を説明しておきたい[図表0◆2]。

第Ⅰ部では、「戦略コンサルタントの価値とは何か」をあらためて問い直してみようと思う。

そのために、戦略コンサルタントという職業がどのようにして誕生したのか、その130年の歴史をあらためて辿るとともに、私自身の30年のキャリアについても振り返ってみたい。

そのうえで、この仕事の本質とは何かについて考察する。

「触媒」とはいったい何か、そして「触媒」としての仕事をするうえで私がこだわってきたことについても言及する。

第Ⅱ部では、「どうすれば『一流の触媒』になれるのか」を、具体的な事例を交えながら考察したい。

「『頭の知性(IQ)』×『心の知性(EQ)』×『プロフェッショナル・マインド』」という成功の方程式を解説するとともに、それぞれの要素の磨き方、活かし方についても、可能な限り具体的に解き明かしたい。

戦略コンサルタントという仕事は厳格な守秘義務のもとで成り立っているので、私が関与したプロジェクトを、具体名をあげて語ることはできない。

しかし、それではリアリティを伝えられないので、可能な限り具体的な内容を紹介したいと思っている。

さらには、戦略コンサルタントとして身につけるべき7つの習慣、そしてこれからの時代に求められるキャリアの考え方についても、私なりの意見を述べたい。

また、巻末には一流の戦略コンサルタントを目指す人のための「必読の10冊」を参考情報として紹介する。

どれも日本人コンサルタントが著したものであり、私自身が大いに啓発された書籍である。なかには年代的に古いものもあるが、内容的には色褪せることのない名著ばかりである。

私は日本のビジネス社会においても「プロフェッショナルの時代」が間違いなくやってくると思っている。

そうなれば、「『頭の知性(IQ)』×『心の知性(EQ)』×『プロフェッショナル・マインド』」という成功の方程式は、もはや戦略コンサルタントという仕事に限定するものではなくなってくる。

ビジネスにおいて成功を望むビジネスパーソンは、すべからくプロフェッショナルを目指さなければならない。その背景やこれから起きてくる変化についても考察したい。

本書は私の実体験を踏まえた「戦略コンサル論」である。そして同時に、プロとは何かを語る「プロフェッショナル論」でもある。

戦略コンサルタントという職業に興味をもっている人だけに限らず、プロフェッショナルを目指す人たちに読んでいただければ、著者として望外の喜びである。

目次

はじめに

▶︎「虚業」と呼ばれないために

▶︎コンサルタントの社会的認知は高まったが……

▶︎4つの外資系ファームで研鑽を積む「稀なキャリア」――うち3社では「パートナー」(共同経営者)としての役割を担う

▶︎頭脳的にも、身体的にも、精神的にも「タフさ」が求められる――この仕事が「知的体育会系」と呼ばれる所

▶︎人生を変えた「二人の本物」との出会い

▶︎「触媒」が「化学反応」を加速させ、変革を実現させる――誤った合理性に執着することほど不合理なことはない

▶︎「アウトサイダー」という立ち位置こそ強みの源泉――欧米ではコンサルタントを使うのが常識

▶︎「ダイナミック・トランスフォーメーション」を加速する起爆剤に――地味で小さな存在だが「決定的な仕事」をする

▶︎どうすれば「一流の触媒」になれるのかを解明する――「頭の知性(IQ)」×「心の知性(EQ)」×「プロフェッショナル・マインド」

▶︎「頭の知性」「心の知性」の基盤となるのが「プロとしての自覚」

▶︎本書は「戦略コンサル論」であり「プロフェッショナル論」でもある――日本のビジネス社会にも「プロフェッショナルの時代」がやってくる

第Ⅰ部 戦略コンサルタントの価値とは何か

第1章▶︎まずは戦略コンサルタントの歴史を振り返る

1 戦略コンサルタントという仕事のはじまり

▶︎世界最古のコンサルティング会社「アーサー・D・リトル」(ADL)

▶︎ADLと並ぶ古株「ブーズ&カンパニー」(現「ストラテジーアンド」)

▶︎「マッキンゼー」と「ベイン&カンパニー」の誕生

▶︎戦略コンサルの名門「M+3B」「M(マッキンゼー)」+「3B(BAH、BCG、そしてベイン)」▶︎米国で戦略コンサルティングファームが生まれた背景

▶︎欧州を起源とする「ローランド・ベルガー」の誕生

▶︎多くのファームに「創業者の名前」が冠されている理由

2 会計事務所系、IT系コンサルの台頭

▶︎「アンダーセン・コンサルティング」の台頭

▶︎ITコンサルティング拡大のきっかけ

▶︎会計事務所系が小粒のファームを飲み込む

第2章▶︎私のコンサルティングキャリア(その1) ――BCG、AC、BAHで私が学んだこと

1 BCGで「本物」のコンサルタントを知る

▶︎きっかけは1冊の本との出会い

▶︎「コンサルタントになれば、会社を変えるお手伝いができるかもしれない」

▶︎絶妙のタイミングでBCGに入社する

▶︎忘れられない言葉「証明しろ(Prove it!)」

▶︎「Up or Out」の世界で生き残る——生き残るためには、結果を出し、早く昇進するしかない

▶︎「本物のコンサルタント」との出会いが、私の生き方を決めた

▶︎圧巻のプレゼン——米国大手企業のCEOも圧倒する迫力

2 アンダーセン・コンサルティングで戦略グループを立ち上げる

▶︎戦略一辺倒から実行重視へ

▶︎アンダーセン・コンサルティングからの誘い

▶︎戦略策定については、ほぼ全員が素人だった

▶︎ACの最大の強みは、営業力

▶︎戦略コンサルタントに転身して7年で、パートナー(共同経営者)へ昇進

3 名門ブーズ・アレン・ハミルトンへの転身

▶︎「真のプロフェッショナル」を目指して――あえてリスクをとり、環境を変える

▶︎「仕事がない」苦闘の1年目を乗り切った方法

▶︎二人の外国人パートナーに助けられる

▶︎「何かで有名になれ。名前を売れ」

▶︎中央集権の弊害——私が抱えた違和感、不信感、そして反発

第3章▶︎私のコンサルティングキャリア(その2)——ローランド・ベルガーで私が学んだこと

l リ・スタート

▶︎マベルガーさんとの出会い

▶︎「この人と仕事をしたら面白そうだな!」

▶︎ベルガーさんと交わした「2つの約束」

2「3強の一角入り」を目指す

▶︎44歳で日本法人の社長に――「マッキンゼー、BCGと並ぶ3強の一角入りを目指す」

▶︎「3つのF」を掲げる

①Fresh

②First-class

③Fun

▶︎「個人商店」を脱するために――立ち上げのチームづくり

3 飛躍への道筋

▶︎「You have my full confidence!(あなたを心から信頼している)」

▶︎『現場力を鍛える』『見える化』がベストセラーに

▶︎社長を5年務めて会長に――グローバル経営に参画する

▶︎コンサルタント自身が進化しなくてはならない

4 戦略コンサルタントが社長になってみてわかった4つのこと

▶︎【気づき1】まず「思い」ありき――「強固な思い」は「軟弱な戦略」に勝る

▶︎【気づき2】タイミングを逃さない――経営には「勝負時」がある

▶︎【気づき3】人の可能性を信じる――チャンスを与え、経験を積ませる

▶︎【気づき4】サポートスタッフを大切にする――「縁の下」が強くなれば、「主役」も力強く仕事ができる

第4章▶︎戦略コンサルタントという「仕事の本質」は何か

1 戦略コンサルタントは、どのようなプロジェクトに関わるのか

▶︎「仕事の本質」を明らかにする

▶︎「CEOアジェンダ」に関与する――経営トップが直接関与するきわめて重大なプロジェクトに参画

[ケース❶]消費財メーカーB社における「競合他社との提携に向けた大戦略策定」

[ケース❷]産業用機械メーカーC社における「新規事業戦略策定」

[ケース❸]エンターテインメント企業D社における「現場主導の業務改革」

2 戦略コンサルタントは「変革のプロ」である

▶︎「不連続の変革」が求められるときこそ出番

▶︎変革は戦略コンサルタントには「日常」だが、大半の企業には「非日常」――「変革のマネジメント」こそノウハウであり、価値である

▶︎変革の「ツボ」を押さえる

▶︎プロフェッショナルたらしめる「3つの要素」

❶独立性

❷客観性

❸専門性

3 戦略コンサルタントは「一流の触媒」でなくてはならない

▶︎「触媒」が化学反応を加速させ、変革が実現する

▶︎「触媒」が果たすべきミッション――クライアントを「その気にさせる」

▶︎小さくて地味だが「決定的な仕事」をするのが「一流の触媒」

第5章▶︎「一流の触媒」が常に意識する「5つのこだわり」

1 大戦略なくして小戦略なし

▶︎「瑣末なロジック」ではなく「骨太のロジック」こそ変革を成功に導く

▶︎常に意識する「5つのこだわり」とは何か

2 【第一のこだわり】「適社性」にこだわる

▶︎ロジックの「落とし穴」

❶ロジックはひとつではない

❷理詰めで考えるほど、答えは同質化する

▶︎「戦略の不適合」で大きな痛手をこうむった事例

[ケース❹]準大手機械メーカーE社の「他社の戦略をそのまま真似る失敗」

▶︎そのクライアントに「最適なロジック」を組み立て、戦略を策定する――「一般解」ではなく「個別解」を追い求める。

3 【第二のこだわり】「ファクト」にこだわる

▶︎「数字で話をする」癖をつける

▶︎証明に足るだけのデータを「つくり出す」スキルも必要

▶︎足で稼ぎ、決定的なファクトを見つける――「未来の予兆」から戦略ストーリーを組み立てる

4 【第三のこだわり】「概念化・構造化・言語化」にこだわる

▶︎考えて、考えて、考え抜く脳みそから汗が出るほど考える

▶︎「知的タフネス」がクライアントに付加価値をつける

▶︎優れた戦略コンサルタントは「3つのスキル」を例外なく磨いている

❶概念化

❷構造化

❸言語化

5 【第四のこだわり】「膝詰め」にこだわる

▶︎「壁打ち相手」として「主観」をぶつける――究極のコンサルティングは「主観と主観のぶつかり合い」

▶︎「膝詰め」の議論は、「納得性」の醸成にもつながる