ページコンテンツ

【最新 – 沖縄の歴史について学ぶためのおすすめ本 – 歴史の全体像から文化まで】も確認する

沖縄の歴史や文化を丁寧に解説

本書は、沖縄の歴史と言語・文化を解説している本です。沖縄の文化は独特ですが、その文化が形成された背景はあまり知られていません。この本では、沖縄が辿った歴史が学べると同時に、沖縄の言語と文化、宮古島と八重山の歴史までを、一通り知ることができます。

目次

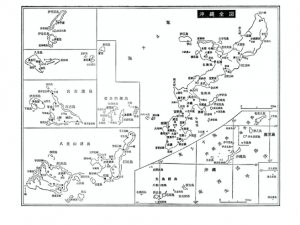

序章 太平洋文化圏の中の沖縄

太平洋をめぐる諸文化

沖縄文化への認識

沖縄文化の複合性

第一章 沖縄歴史のあゆみ

沖縄歴史の時代区分

先史時代の沖縄

歴史のあけぼの

オモロにみる英雄たち

王国の成立と運営

第二尚氏王朝の成立と運営

海外交易の発展

幕藩体制の浸透と沖縄

琉球処分と明治の県政

近代への目ざめ

国家主義の浸透と軍国主義への傾斜

戦争体験と平和思想

第二章 沖縄の言語と文化

日本語の中の沖縄語

沖縄文学の全体像

オモロとウタの世界

神観念と世界観

村の祭りと芸能

宮廷芸能の成立

沖縄の美とかたち

第三章 神歌にみる宮古・八重山の歴史

宮古島の歴史と英雄たち

八重山の歴史と英雄たち

あとがき

沖縄史略年表

参考文献

序章 太平洋文化圏の中の沖縄

太平洋をめぐる諸文化

日本人のルーツと沖縄港川人

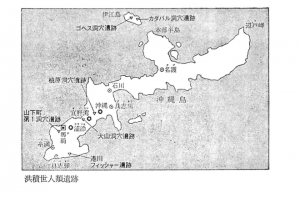

昭和四十五年頃、沖縄本島具志頭村港川で発見された五体の人骨が、約一万八千年前の洪積世人骨と発表されたことは、当時、学界の注目を浴びた。さらにその後、港川人は、中国広西省(華南)で出土した洪積世人骨・柳江人や縄文人と密接な血縁的関係があり、縄文人の遠い祖先と見なすことができそうである、という詳細な報告がなされ、沖縄を含めた日本人のルーツを探る研究の場に大きな光明を与えている。それだけの資料で日本人のルーツを華南に求めることは早計であろうが、華南→沖縄→日本本土というつながりが洪積世の時代にあったことは確かなようである。

さらにまた、従来、アイヌについて、白人説、オーストラリア原住民同系説などいろいろいわれてきたが、最近の研究でアイヌはモンゴロイド(黄色人種)に属し、縄文人と和人との間に位置づけられるもので、アイヌこそ日本人のルーツにもっとも近い人たちである、と注目すべき発言がなされている。その説が正しいとすれば、縄文人、和人、沖縄人、アイヌは血縁関係をもつことになって、日本人のルーツを考える輪は、南の沖縄だけでなく、北の方にも広がるわけである。

沖縄の内側からみると、港川人は、それ以前に発見されている那覇市の山下洞人(約三万二千年前)、伊江島のカダパル洞人、宜野湾市の大山洞人とつながり、さらに宮古島のピンザ・アブ洞穴で人骨が発見されたという報告もあり、沖縄における洪積世人類の遺跡を確かな姿でみせてくれたわけである。沖縄考古学の研究は、新石器時代の縄文・弥生土器についても九州、なかんずく北九州のものとのつながりが確認されるなど、最近とみに活潑である。

ヤポネシア構想

広く東アジア、東南アジアを視野におさめながらの沖縄研究は、考古学ばかりでなく、いろいろの分野でみることができる。

北は北海道から南は沖縄県の与那国島までを、太平洋の西北に浮かぶ細長い島々の連なりとして考え、南太平洋に広がる四つの島嶼群のインドネシア、メラネシア、ミクロネシアおよびポリネシアと対置させた、広い視野でとらえなおそうというヤポネシア構想は、はじめ、文化を考える思想的な側面から島尾敏雄によって提唱された。このヤポネシア文化論は、学問的にはいまのところ断片的で体系をなしていないうらみはあるものの、ひとたびこのような視点から日本文化の諸現象を見直してみると、新しい意味あいを発見できる可能性は大きいと思われる。

ヤポネシア文化構想の下敷きとなりそうなのは、四つの島嶼群文化の伝播についての研究である。その中の一つ、ポリネシア文化の研究では、民族学、言語学などの力をかりながら、その源流をインドネシア、さらには華南あたりに求めることができそうだという推察がなされている。そしてまた、インドネシアから南太平洋に散らばっているサモア諸島、タヒチ島、マルケサス諸島に伝わり、そこから北上してハワイ諸島、南下してニュージーランドなどへ伝わっていく民族移動、文化の伝播の道筋もわかりだしてきており、ネシアとよばれる島嶼群への民族移動、文化の伝播の道筋をさぐろうとするまなざしの似かよいを、そこにみつけることができるであろう。

さて、沖縄を中心に考察を進めるにあたって、周辺諸文化との関連で手がかりになりそうな二、三の問題を挙げておこう。その一つは神話学の問題である。

宇宙開關神話の一つで、東アジアや東南アジア、ポリネシアに広く分布している兄妹始祖型洪水神話については、神話学の分野ではやくから指摘されてきた。沖縄にも同型の神話がみられ、古宇利島、宮古島、石垣島その他に残っている。しかもそれは、日本神話のイザナギ・イザナミ神話とも通ずるものであるといわれている。

もう一つは民族音楽研究の分野である。沖縄の民族音階は律音階と琉球音階に二大別できるが、小島美子らによるこれまでの研究では、律音階とその変種をベースにして、その上に琉球音階が広がってきた、といわれている。沖縄の神歌や古謡ウムイ・クェーナが律音階であり、三線に合わせて謡われる抒情歌の琉歌が主として琉球音階であることを考えると、この論は文芸史的にもうなずけるものであった。

ところが近年になって、沖縄固有のものと思われてきた琉球音階について、よく似たものにインドネシアのペロッグ音階があり、ジャワ島、バリ島で行なわれているガムラン(音楽)がそれであるという。さらに同様のものはインド、スリランカ、ビルマ、ネパール、ブータン、ミクロネシア、ポリネシアにまで、奥地に孤立した形で広く分布しているという調査報告が小泉文夫によってなされた。そしてこのような分布の仕方は、琉球音階がさらに古い音階を示すものであり、沖縄でのありようは、それがリパイバルしたものであろうという、極めて大胆な見解が出された。

この見解についてもなお詳細な実証を要するであろうが、インドを含め、東南アジアから太平洋文化圏にわたる広い視野の中で、沖縄の音楽文化が照明を浴びようとしているところである。

うねり寄る文化の波動

このように東アジアから東南アジア、そしてさらにハワイを含む太平洋文化圏というように視野を広げてみると、四海の波動は、地理的にも歴史的にもさまざまな形で沖縄にうねり寄っていたであろうことが推測できる。

歴史時代にはいると、アヂ(按司)といわれる土豪が握頭し、はじめて沖縄の歴史が動きだした十三世紀から十五世紀にかけては、東アジア、東南アジアの歴史も激しく動いた動乱の時代であった。その意味では、沖縄史もアジア全域の歴史的動きの触発を受けながらの胎動であったとみなければならないであろう。

まず日本では、十二世紀末に確立された武家政治としての鎌倉幕府が一三三三年に滅亡し、足利尊氏による室町幕府が一三三六年に成立している。その頃中国では、一三六八年に近隣諸国に猛威をふるった元が滅亡して明国が興っている。朝鮮でもまた、一三九二年に四百年以上続いた高麗が滅んで李王朝が誕生している。中でも沖縄史にとって、また東南アジア史にとって、明国の成立は、その後の歴史に非常に大きな影響を与えることになる。

同じ頃、東南アジア各地では、元軍の侵略を受けて歴史が激しく動き、十三世紀は大きな歴史の転換期を迎えている。それらの中で、一二九三年、ジャワのマジャパイト王朝の成立、一三五〇年、シャム(タイ)のアユタヤ王朝の成立、一四〇二年頃のマラッカ王国の成立などは目立つ動きであり、沖縄史ともかかわりが深い。

マジャパイト朝は、十四世紀の中葉にその黄金時代を迎えているが、宮廷文化の中で花を開かせた文学、舞踊、音楽(ガムラン)、ジャワ更紗等々は、琉球王国が宮廷文化の花々を咲かせたそれと実によく似ている。タイ族最初の独立王国をつくったアュタヤ朝は、なんと四百年以上も王朝が続いて繁栄し、東南アジアの貿易国家としての歴史を生きぬいており、琉球王朝との交易、交流がもっとも長く続いた王朝である。

一方、インドのイスラム化の影響を受けて東南アジア各地、中でもマレー、スマトラ、ジャワなどの海港都市を中心にしたイスラム化が、十四世紀から十五世紀にかけて急速に進んでいくが、イスラム化と同時に交易も活後になって海港都市が活気をおびてくる。その中から十五世紀初めにマラッカ王国が誕生し、東南アジアにおける交易活動はめざましく盛んになっていく。

しかし、その頃の東アジアの交易ルートは、倭寇の出現と明国の海禁政策とによって、ようやく下火になっていた時期であるが、そこに登場したのが十四、五世紀の琉球三山の豪族たちであり、三山が統一されてできあがった琉球王朝である。衰退しかけていた東アジア交易と興隆しつつある東南アジアの交易ルートを結び、その中継ぎをするためにも、琉球王朝の出現は、地理的・歴史的必然性があったとみるべきであろう。そのようにみるとき、海禁政策をとって諸外国への介入に慎重であった明国が、琉球王国とマラッカ王国だけに対しては、特別に保護的な態度を持していたことが、歴史的に理解できてくる。

インドネシアから南太平洋に広がっていった人と文化は、メラネシア、ポリネシア、ミクロネシアの島嶼群に根づいていくが、ポリネシア文化圏のハワイやトンガなどで王朝が築かれていった程度で、ジャワやタイ、ベトナムなどのような高文化を生みだしたとはいい難いようである。

このように、太平洋文化圏という広い視野で王朝の歴史と文化をみわたしてみるとき、ジャワやタイの王朝のように長い歴史を生きぬき、貿易経済や政治、外交をはじめ、独自な文化の花を咲かせた琉球王朝は、きわめてユニークな存在であるといえる。さらには、陶芸、染織、漆芸、芸能、音楽等々、東アジア・東南アジア、そしてポリネシア系諸文化とのつながりを、現代に確かに伝えている四百年の王朝文化を考えるためには、日本の一地方文化としてではなく、太平洋文化圏の中で広くとらえなおすという、新たな視点が必要であるように思われる。

沖縄文化への認識

稲作文化の北上説と南下説

沖縄の文化を考えるうえで、このようなマクロの視野がいわれるようになったのは、つい最近のことであり、諸科学の成果が期せずしてその必要を痛感させている。それだけに今後の研究がどのような関連や発展をみせてくれるかは未知数である。さてここで、従来の沖縄文化系統論を整理してみたい。

日本文化の源流と沖縄のかかわりについてもっとも著名なのは、『海上の道』(昭和三十六年)に記された柳田国男の説であり、構想である。柳田は、黒潮に乗って日本の浦々に漂着した南国の椰子の実の夢にことよせて、日本文化の源流と考えられる弥生の稲作文化は中国華南地方から沖縄の島々を海上の道として、島伝いに北上してきたものであると考えた。柳田は大正十年にはじめて沖縄を訪れて、『海南小記』(大正十四年)を著したが、それは、日本文化の基層にある何げない民俗の数々が、南方起源であることを指摘した、日本文化北上説の先駆的著作であった。

柳田の沖縄研究は戦後になって本格化し、「宝貝のこと」(昭和二十五年)をはじめとする諸論文で日本人渡来の「海上の道」はやしを提唱した。「宝貝のこと」では、宮古島のさらに離島である池間島の八重干瀬に着目し、そこで多くとれる宝貝と稲作とを結びつけている。

中国では、秦の始皇帝(前三世紀頃)が全土を統一するまでの戦国時代、南海の特産である宝貝(小安貝、方言ではスビ)が通貨として珍重された。十七世紀になっても、沖縄とアジア各地の交易の記録である『歴代宝案』には、宝貝のことである「海巴」の文字がさかんに登場し、需要が大きかったことがわかる。明から清の初め頃には、沖縄から宝貝を買い、奥地に持っていって交易に使った。華南や東南アジア各地の高地民族は、今でもこの宝貝を装飾具として珍重しているようである。

柳田はこの宝貝に着目して、宝貝を求めて華南から沖縄の島々に渡ってきた人々が長期の逗留に備えて稲を帯同したのだと考えたのである。

これに対して、「沖縄学の父」といわれる伊波普猷は、逆に、沖縄の言語や民俗は九州から時をへだてて南漸したもので、日本文化に起源をもつものであるとし、これを整理することで沖縄学を体系化しようと試みた。つまり、紀元三世紀頃、九州の東南部沿岸にいた海人部が、奄美大島を経て南下していったのが、沖縄の開關神話に登場するアマミキョ、すなわち沖縄人の祖先である、と考えた。その後院政期をはじめ幾度となく日本からの文化の南下が行なわれ、それは言語や民俗に痕跡をとどめているとするのである。ついでに言及すれば、日本文化の南下説は、羽地朝秀をはじめとして、近世王朝以来の沖縄における歴史観の主流を占めてきた。これは島津の琉球入りによるジレンマから沖縄を解放しようとした政治的努力に動機をもつものとされているが、明治以後の伊波の研究もその延長線上でとらえられがちである。しかし伊波の研究は、近代科学の理論や方法論にのっとった実証的なものである点に留意したい。

また、このほかに、民俗学者比嘉春潮は、沖縄文化が西方にあたる中国、特にその華南の影響を強く受けていることと、南方的民俗要素の看過できないことを指摘している。もっとも三者は、それぞれの方位を一方的に主張しているわけではなく、文化的諸要素の広範な目配りをもしながら、特に留意しなければならない文化伝播の方向を示唆しているのであることを注意しておきたい。

柳田国男による稲作文化北上説は、多くの人々の注目を浴びた。その後、北九州一帯で発掘される先史時代の貝輪は、ゴホーラ貝という琉球列島や南海でとれる貝で作られたものであるという永井昌文の綿密な考証も発表された。また、村山七郎による南方系言語と琉球方言を含む日本語とのつながりに関する言語学的発言、その他民俗学、民族学、比較神話学、考古学等々の研究で、南方系文化と沖縄文化とのつながりを布石にして日本文化の南からの伝わりを示唆するような発言が出てきたのは、沖縄文化に関する一九七〇年代の学問的傾向であった。少なくとも、日本から入ってきた大陸系文化が沖縄文化の基本的性格を形成している、というように発言されてきたそれまでの研究からするならば、新しい側面が開かれてきたものとして注目された。

ただ、新しく開かれつつある南方系文化とのつながりが、沖縄文化の基層にあるものなのか、ある時点で表層にかぶさったものなのかについては、資料も研究もまだ不充分であり、全体をおおうことのできる文化史的な考え方として論がつくされているわけではない。

沖縄文化の複合性

近年になって、旧石器時代はともかく、弥生文化の時代から歴史時代に入ってのちの、沖縄文化の中に占める大陸系文化と南方系文化の比重は、前者のそれがより密度の濃いものであることが、言語学をはじめ、考古学、歴史学、民俗学等々の立場からいくっとなく発言されるようになってきた。しかもそれは、日本の九州を経由して入ってきた大陸系文化であり、それを主流にして、その後の日本本土から入ってきたもの、直接中国から入ってきたもの、南方諸地域から入ってきたもの等々が、さまざまな重なりをみせる複合文化であると考えるのが妥当であろう。

地理的、歴史的に、さまざまな文化の交錯する必然のある沖縄で、その文化の特性をとりあげようとするとき、「文化複合」という視点は重要である。文化現象の実態を比較的見やすい「物の文化」について、その系譜を明らかにしながら、この「文化複合」の問題を考えてみたい。

酒の歴史

沖縄の酒の歴史は、『おもろさうし』にみられる「神酒」や、『混効験集』にみられる「醴」に始まるらしい。「神酒」というのは、口でかみ、唾液で発酵させるもので、もっとも古い酒である。東南アジア諸地域の高地民族などいまだにかみ酒を作って神を斎き、人も飲むという風習をもっており、沖縄古代におけるそれと通ずるようである。

ここで注目したいのは、かみ酒のあと、中国やシャム(タイ)から蒸留酒が入ってきて、酒の作り方が一新していることと、米・あわ・きび・麦を原料にした「泡盛」が作られていることである。のちになって泡盛の主原料は米にかわることになる。

東恩納寛惇は、泡盛の源流はタイの酒「ラオ・ロン」であると説き、多くの支持を得たのであるが、最近、泡盛とラオ・ロンの製法や麹菌の違いなどがとりあげられるようになってきている。中でも麹菌のことは、中国・タイで使われるモチコウジ、日本で使われるバラコウジが沖縄に入ってきているのにもかかわらず、そのいずれでもない黒コウジが泡盛に使われているということが問題になっている。泡盛に黒コウジを使うようになった年代は不明であるが、日本から入ってきたバラコウジを作る技法の中から黒コウジが生まれたということであり、黒コウジによる泡盛醸造法は、沖縄独自に生まれ、亜熱帯という沖縄の風土にみあうような風味に洗練されていったものであると思われる。しかも、この黒コウジを使う酒は、沖縄の泡盛だけにみられるものであるという。

ここに、南から西から北から入ってきた酒の醸造法が、沖縄的な文化として育てあげられていった過程がみえてくるわけである。

染織の歴史

沖縄のことについて記したらしい『隋書』の「流求国伝」(六四三年頃)によると、粉を織って衣をつくり、粉を編んで鎧甲となし、白粉の縄を使っていた、とある。十五世紀に記された朝鮮漂流民の記録(『李朝実録』)にも紆衣のことがみえ、明国や薩摩への主な貢布も紆であった。現在でも宮古上布、八重山上布と呼ばれる麻の織物があり、沖縄ではかなり古い時代から今日まで粉で衣を織っているわけである。苧麻は沖縄、宮古、八重山を通じて自生している繊維性の植物で、衣をつくるのに適していたのであろう。

琉球王国による海外貿易が盛んになった結果、南方から芭蕉が入ってきて、十六世紀以降、いわゆる芭蕉布が織られるようになる。夏の暑い沖縄では、薄物で涼しげな芭蕉布は格好の衣であり、特に薩摩入り(一六〇九年)後は盛んに織られている。

芭蕉の次に中国から絹が、日本から木綿が入ってくるが、朝は王や貴族が着る高級な織物で、一般の人は木綿に親しんだようである。久米島で織られた絹織りの細は貴重なもので、久米島紬として知られている。以後、沖縄における一般庶民の衣生活は、夏は芭蕉、冬は木綿を好んで着るという傾向になっていく。

沖縄の織物として著名な群や紅型染は、いずれも慶長以前に南方から伝来したものであるらしいが、伝来当初の原型に沖縄的な創意が加えられ、風土にふさわしい織物として洗練され雅趣を深めている。緋は沖縄から日本本土へ渡り、江戸中期以後普及するようになり、紅型は日本の友禅と影響しあっているといわれている。

陶芸の歴史

陶芸も、外来の文化や貿易経済にかかわりながら育っていったようである。十五世紀頃南方から、酒の容器が渡来し、その影響を受けつつ、荒焼、南蛮焼などが作られるようになっていったのが、陶芸の創始であるといわれている。次に朝鮮から陶工張献功ら三人が渡来し、尚豊王時代(一六二二~四〇年)になって美的な陶器が作られるようになる。その後、中国系の絵付け陶器の手法がもたらされ、平田典通らによって中国系赤絵の影響を受けた沖縄の赤絵も作られるようになる。さらに遅れて日本から薩摩系の陶器が仲村渠致元らによってもたらされ、ここで、南方、朝鮮、中国、日本という文化先進国の水準の高い陶芸が沖縄で融合し、沖縄的個性に富む陶芸が生み出されていった。

融合といったが、ここでたいせつなことは、沖縄における陶芸が、外来の文化的特性を受けとめながら、風土の個性である明るさ、おおらかさ、やさしさなどを、創意として陶芸の美質に加えていったということである。つまり、沖縄的な美意識で包みこんだ風土特有の造形がなされるようになっていったのである。

文化認識における問題点

以上、酒、染織、陶芸を例にとりだしてみたのであるが、そのいずれにも共通してみられることは、決して単純には色わけできない文化の重なり、複合性である。形あるものの重層的な積み重なりに、北、南、西からの文化の伝播を鮮やかにとらえることができ、海を門戸にして息づいている為に、多様な複合文化がつくりあげられていく姿がかいまみられるのである。沖縄の地理的位置を画的すれば、文化が単に一方から一方へのみ伝わるということはあり得ない。また、伝わってきたままの単純な姿であり続けるというものでもあり得ない。実態として、北から南から西からの伝播を示すさまざまの文化要素を含みこんだ「複合文化」であるということである。

沖縄文化のもつ多様な特性は、そのような複合文化としてとらえるとき、一見矛盾のようにみえる個別的変差も無理なく生きてくるし、全体の見わたしが楽になってくるようである。

文化のとらえ方として、スモール・トラディション(村落レベル)とグレート・トラディション(国家レベル)という、レベルをつくってとらえようとする考え方がある。言語・民族・国家が多様に入り組んでいるヨーロッパ社会の文化現象をとらえるために、民族学や文化人類学の研究者らによって提唱されたが、国家や民族という枠組みを越えて多様に重なりあっている沖縄文化のとらえ方として、スモール・トラディションの視点は適切であり、有効な方法論が生み出される可能性と期待がもたれる。もう一点は、今までややもすれば沖縄文化を日本文化と相対化させることで、その同質や異質を見きわめようとする視点が注がれがちであったが、東アジア、東南アジア、さらには太平洋文化圏という大きな広がりの中に沖縄を開放してみる比較文化的なみかたも必要ではないだろうか。そのようなみかたをするとき、長い歴史を生きぬいてきた沖縄が、特に王朝文化を四百年も持続させた沖縄文化史が、決して孤島苦のみをかこったものではなかったのだということがうなずかれるはずである。