現在の冤罪について知る5冊 – 他人事でなく知っておきたいことも確認する

序章刑事弁護という仕事

●ある冤罪事件

椅子から転げ落ちるほどの衝撃だった。経験したこともない強い揺れが、まだかまだかと思うほど長く続いた。東日本大震災が起こったそのときに、私は依頼人であるQさんと一緒に東京地方裁判所にいた。四階の法廷で証人尋問を終えたあと、和解手続きの話し合いをするためエレベーターで一三階に移動して、二人で待機していた。

長く激しい揺れに突然襲われたのは、そのときだった。長い廊下にいくつか設置されている防火扉がぐあーんぐあーんと激しく廊下をふさぐように拡がって揺れた。建物が崩れるのではないかと思うほどの強い揺れだった。

揺れが収まってから、予定通り和解手続きは行われ、ほどなく終わったが、エレベーターが止まってしまい、復旧の見込みはなかった。階段で下りるしかなかった。

Qさんは脳梗塞の後遺症で左半身不随であり、階段左側の手すりが使えなかった。彼は後ろ向きになって自由の利く右手で手すりを伝い、後ずさりしながらゆっくりと長い時間をかけて階段を下りていった。

私のもとにQさんから刑事弁護の依頼が舞い込んだのは、一九九八年四月だった。依頼人のQさんは泌尿器科の医師であり、私の出身高校である広島・修道高校の一年先輩だった。事件は次のようなものだった。

ある日、Qさんの勤務先の東京逓信病院に、全身打撲の重体で尿が出なくなった患者が担ぎ込まれた。やくざの組員であり、親分の運転手をしていた男だった。Qさんは徹夜で治療に当たったものの、翌日にこの男は死亡した。

Qさんは、死因として「直接死因を心不全、その原因を腎不全、その原因を全身打撲による出血」と正確に記載した上、死亡診断書の参考事項欄に、全身打撲の原因として「階段からの転落か?」と記した。原因について、患者本人も、連れ添ってきた仲間も、そう説明したからだった。

ところが二年後、全身打撲の原因は仲間内のリンチだったことが、関係者の供述から明らかになった。死亡診断書に階段からの転落事故と書いてあったことから司法解剖はなされず、結果的に真相が隠されたかたちになった。このためQさんは虚偽診断書等作成・同行使罪で逮捕、起訴された。

私はQさんと高校在学中、特別に親しかったわけではない。だが彼は私たちにとって英雄だった。修道高校は、私が一年生として在学中の一九六一年に、全国高校サッカー選手権と国体の両方で優勝した。全編国高校選手権の決勝戦で釜本邦茂選手がいた京都府立山城高校を一対0で下した時、Qさんはその一点のゴールを決めたフォワードだった。

実は最初に重体の組員を担ぎ込むよう指示したやくざの親分は、Qさんの修道サッカー部時代の先輩だった。高校を中退してその後、やくざになった先輩と、Qさんとはサッカー部のOB会で面識があり、その後もたまに顔を合わせることがあった。Qさんは頼まれた患者が自分の専門分野である尿閉だったために治療を引き受けたのだが、警察はQさんを「やくざとグルの医師」と決めつけたのである。

修道高校の私の三年後輩である佐藤博史弁護士に協力を頼んで、二人でQさんの弁護に当たった。冤罪の「足利事件」などを手がけた佐藤弁護士がきわめて優秀な刑事弁護人だったからでもあるが、修道高校サッカー部の先輩後輩の熱い人間関係は修道にいたものでなければ分からないとも考えた。

中高一貫の修道高校は結束力が非常に強い。毎年夏に東京で開催される関東支部同窓大会には、今も一〇代から八〇代まで数百人が集まる。私たちはいわば母校全体の期待を担って弁護に臨むことになった。

●胸に刺さったトゲ

検察がQさんの同僚の医師や看護師から事情を聴いたのは、全身打撲の原因がリンチと判明した後である。医師らを誘導してQさんに不利な供述を取るのは簡単なことだった。

実際には、Qさんが病院に着く前もその後も、他の多数の医師・看護師がそのやくざの組員の治療や介護に当たっていた。そして、その中に打撲の原因をリンチと疑った者はいなかった。だから誰一人として警察への通報を提案しなかった。

警察の依頼で鑑定を担当した法医学の石山昱夫医師は、看護師がカルテに描いた簡単なスケッチだけをもとに、警察の意向に沿った鑑定書を作成・提出した。遺体はおろか標本も写真もないままの鑑定だった。石山医師の鑑定にきわめて問題が多いことは、日本弁護士連合会の機関誌「自由と正義」でも指摘されていることである。

Qさんの診断と治療に医学的な誤りはなかった。このことは石山鑑定人も認めざるを得なかった。間違いとされたのは、全身打撲の原因の一点だけだった。しかし打撲の原因究明は泌尿器科の医師の仕事ではない。本人や関係者の申告通りに記したことで虚偽記載の罪に問われるのは、どう考えても理不尽である。

私たちの懸命の弁護が実って、一審の東京地裁は無罪判決を下した。

私たちにとってもQさんにとっても当然の結果であり、Qさんは上機嫌だった。検察官控訴はされたものの、無罪判決が覆ることはないと安心していた。折しも日本でワールドカップが開催され、私はQさんに連れられて、横浜スタジアムで試合を見るなど楽しい時を過ごした。

しかし、控訴審は思いもかけない展開となった。初日に裁判長は、検察官と弁護人に「本日、被告人質問の予定があるか」と尋ねた。双方とも「予定していない」と答えたところ、裁判長は突如、「それでは私がする。被告人、前へ出なさい」と言って、いきなり事件の事実関係について、いくつかの質問を始めた。被告人のQさんは驚いて、二、三の答えを返したものの、すぐに私たちのアドバイスを受けて「今日は黙秘します」と述べた。

そうして被告人質問は実質的な内容がないままに終わったが、東京高等裁判所は一審の無罪判決を破棄し、逆転有罪の判決を出した。控訴審で一審を覆す判決を出すには、新たな証拠調べを要する。裁判長の被告人質問はいわば逆転有罪のために形式的になされたものだった。不当な判決をもたらした最大の要因は「やくざと交流がある医師などまともな人間であるはずがない」という偏見だったと思う。

Qさんは控訴審判決のショックで、判決後まもなく脳梗塞を起こして半身不随となり、有罪確定によって医師免許を二年半ほど停止された。さらに逓信病院からすでに支払った退職金の返還を求める訴訟を起こされ、マンションと預金を仮差押さえされた。

その病院との民事訴訟の結審の日に、私たちは被告と代理人というかたちで、ともに東日本大震災を経験することになったのである。

Qさんは現在、瀬戸内海に浮かぶ無医村だった島で医師をしている。

私がこれまで扱った刑事事件で一審無罪、二審で逆転有罪となったケースは、これ一件のみである。当時、私はすでに刑事弁護のキャリアをそれなりに積んでいた。

なぜ負けたのか。一審で勝ったため気を許したのか。控訴審でもっと何かやりようがあったのではないか。あるいは一審で控訴審も押さえるような証拠固めをしっかりやるべきではなかったか。「弁護」とは「その人の利益となることを主張して助けること」と辞書にある。その意味で、私はQさんを弁護できなかった。忘れられない。今も胸に刺さったトゲのように無念の思いにかられる。

●有罪率九九・九%の内実

一般にはまったく知られていないQさんの事件をここで紹介したのは、いくつかの理由がある。

まず刑事裁判とは何かを説明しておくと、警察や検察庁が捜査したうえで検察官が起訴して始まるものである。犯罪を認定し、死刑や懲役といった刑罰を科すことを目的とする。これに対して民事裁判とは、私人の権利関係の判断である。要するに「金を払え」とか「建物を明け渡せ」といったことを要求する裁判である。

本書では、私が担当した刑事裁判のなかでも、主にマスコミが大きく報道した有名な事件、あるいは時代を画する歴史的な事件を取り上げる。読者の皆さんは、そうした事件は普通の生活を送っている自分とは一切かかわりないように思われるかもしれない。

しかし、それは違う。ある日突然、まったく身に覚えのない罪を着せられ、人生が破壊されるという事態が私たちの身に起こらないという保証はない。Qさんがそうだったし、第一章で取り上げる厚生労働省の村木厚子さんもそうだった。刑事事件は私たちとは決して無縁なものではない。そのことをまず伝えておきたかった。

冤罪事件には共通する構造がある。予断と偏見からなる事件の設定とストーリー作り、脅しや誘導による自白の強要、否認する被告人の長期勾留、裁判所の供述調書の偏重。社会的関心を集める事件では、これにマスコミへの捜査情報リークを利用した世論操作が加わる。

日本の刑事裁判が持つこうした構造は、事件の大小、被疑者の有名無名にかかわらない。Qさんの事件でもやはり同じような問題をはらんだ捜査と裁判がなされ、結果的に有罪が確定した。本書で指摘する特捜検察をはじめとする捜査当局の問題点は、日本の刑事裁判全体にかかわる問題であり、構造的と言っていい問題であると思う。

日本の検察が誇る刑事裁判の有罪率九九・九%という数字は、こうした事情を抜きには考えられない。先進国の中でも異様なまでに高いこの有罪率にはいくつかの要因があるが、問題なのは罪を犯してはおらず、本来であれば無罪となるべき事件が、かなりの数、有罪になっているということだ。

たとえ実際には罪を犯していなくても、裁判で無罪の判決を得るためには厚く高い壁が立ちはだかる。仕事や生活を犠牲にし、大変な肉体的、精神的、経済的、時間的な負担を強いられる。さらには家族や同僚へのさまざまの影響も覚悟しなければならない。その上で裁判を闘っても、圧倒的に検察に有利な司法手続きの中で無罪を手にする確率はごくわずかであり、Qさんのように一審の無罪判決が二審で覆されるケースもある。

つまり、よほどの幸運が重ならなければ、無罪確定にまでこぎつけることはできない。そうであれば、「身に覚えがなくても、さっさと罪を認めて執行猶予付き有罪を狙ったほうがいい」という誘いに乗りたくなる。いわば泣き寝入りをさせられるということである。これが一〇〇%近い有罪率の内実である。

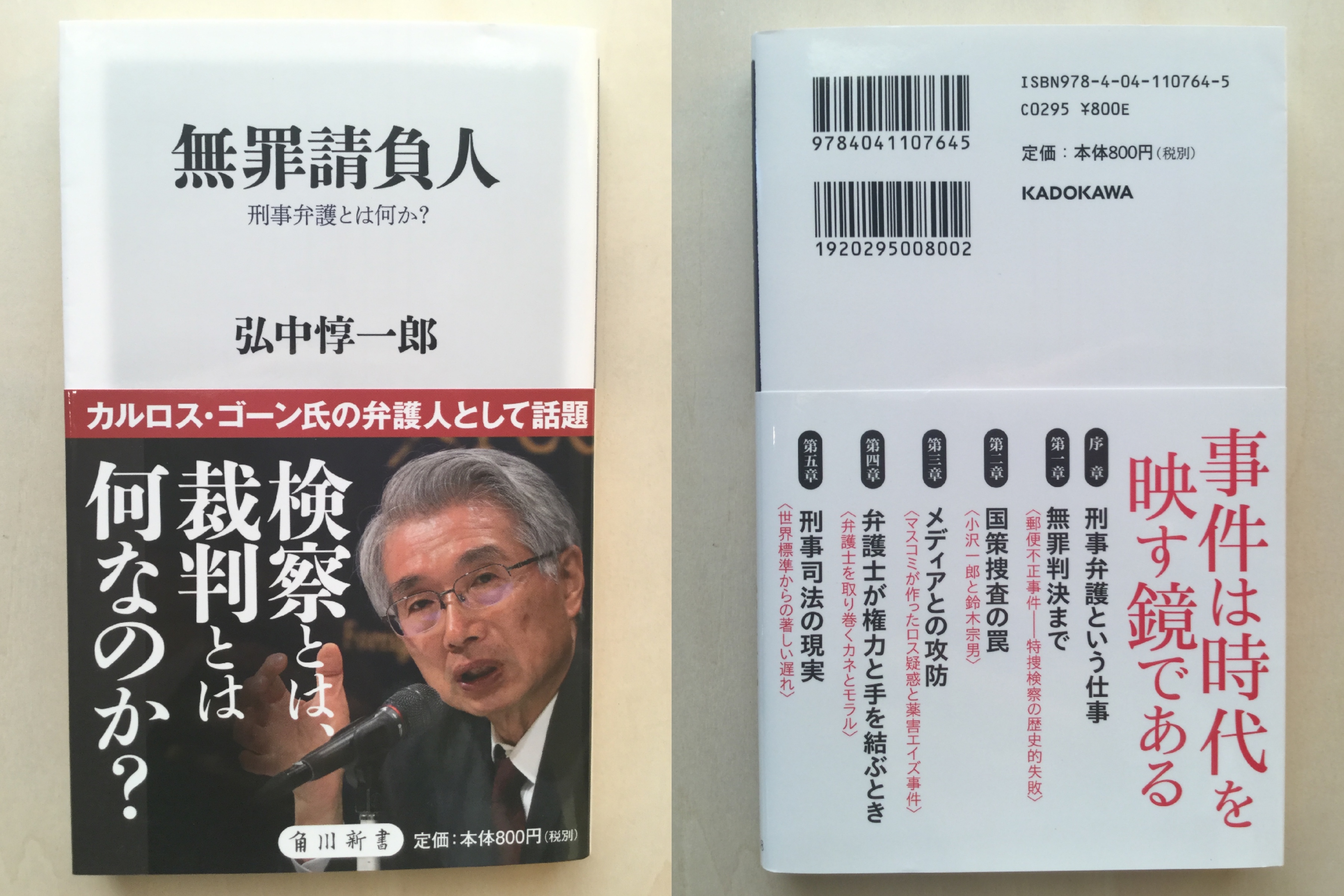

●返上”無罪請負人”

そもそも、有罪か無罪かだけが刑事裁判がうまくいったかどうかの判断基準ではないし、無罪を勝ち取ることだけが常に弁護の目的であるわけでもない。マスコミは時に私のことを「無罪請負人」などと呼び、本書のタイトルにもなっているが、私自身はそんなふうに呼ばれることに強い抵抗を感じてきた。

まず、すべての事件で無罪を目標にできるわけではない。執行猶予をとることや、できるだけ量刑を軽くすることが目標の事件はたくさんある。ケースによっては、結果よりも、被告人として主張したいことを十分主張させることがまず大事なこともある。何が何でも無罪獲得というものではない。

また、もし依頼された事件について無罪を目標にすべきだと判断した場合でも、私にできることは、「なんとかして無罪を勝ち取るよう一緒に頑張りましょう」と言って力を尽くすだけである。「私にまかせろ」と言って請け負えるものではない。

有罪無罪よりも被告人の納得が得られることを優先することもある。

「無罪請負人」という風評だけを聞いて、無理な案件を「なんとかしてほしい」と訪ねてくる人もいるが、弁護人の仕事は黒を白にする仕事ではない。また、難しい弁護は誰がやっても難しい。Qさんの事件のように、結局、無罪判決を得ることができなかったケースも少なくないのだ。

私はこれまで担当した事件で、無罪判決を得たのは一〇件程度でしかない。件数でいえば、私以上に無罪を勝ち取っている弁護士はたくさんいる。しかし件数にあまり意味はないし、数を競う必要もないと思う。

私の場合、たまたま世間の注目を浴びる事件が多かっただけに目立ったという側面がある。しかし、しいて言うなら、三浦和義氏のロス疑惑事件にしても、安部英医師の薬害エイズ事件にしても、生半可な事件ではなかった。検察が、捜査でも公判でも特別専従班を組織して、多大な人員と予算を投じて総がかりで取り組んだ事件だった。それに対して真正面から闘って無罪を勝ち取ったこと、それは自負としたい。

●依頼人との信頼関係

本書では、それぞれの刑事事件に私が弁護士としてどんなふうに取り組んできたかを紹介することになるが、私が弁護という仕事に際して心がけてきたことをここで一つだけ挙げるとすれば、「依頼人の話をよく聞くこと」である。

刑事弁護の場合、依頼人は被告人ということになるが、被告人のちょっとした話が弁護のヒントになるということがあるし、何よりも被告人にとって弁護人は専門家としてすべてを委ねる存在である。その訴えや思いをきちんと受け止めることは、これから一緒に裁判を闘っていくための第一歩になる。

もう一つ、私の弁護活動に対してよく聞かれる質問について、私自身がどう考えているかを記しておきたい。その質問とは、「なぜあなたは社会から敵視される悪人を好んで弁護するのか?」

というものである。それは、私がこれまで弁護人を務めた、たとえば三浦和義、安部英、武井保雄、小沢一郎、鈴木宗男、堀江貴文の各氏らマスコミが徹底的に叩いた人物を指してなされる質問だと思う。

しかし、これらの人々は悪人ではない。ファンもたくさんいる。マスコミが一時的に悪人であるかのように書き立てただけのことである。

私自身、彼らを「社会の敵」だとも「悪人」だとも思っていないし、思ったこともない。そもそも弁護士は、あらゆることについて予断や偏見を持つべきではない。最も持ってはいけない職業だと思う。たとえマスコミがどのように報じ、世間がどう噂しようと、私は依頼人に対して先入観を持って接することはしない。

弁護士のもとに来るのは、捜査当局や世間から不当に弾圧されたり、非難されたりしている人たちだ。悪人と見なされて、さまざまな被害を受けているからこそ、弁護士を頼ってくるのである。それを「社会の敵」「悪人」と見なせば、弁護士の存在意義はなくなる。

依頼人のことを信じる、あるいは好感を持つという姿勢は、良心とかヒューマニズムといった問題ではなくて、弁護活動と本質的なかかわりがあると私は思っている。依頼人のことをなんとか助けたい、どうにか無実の罪を晴らしてあげたい。その思いこそが弁護の努力や工夫、アイデアにつながる。依頼人との信頼関係は弁護活動の大前提なのである。

●好奇心と退屈

私はこれまで担当した依頼人と信頼関係が築けたし、その信頼関係を維持し続けたと思っている。それは私だけの思いだったのかもしれない。あるいは「本当の悪人」にたまたま出会わなかっただけなのかもしれない。しかし、少なくとも私はこれまで依頼人を疑ったことは一度もない。

それは主義とか信条という大げさなものではなく、多分、私のもともとの気質に由来するのだと思う。私は目の前の人間を疑うということを基本的にせず、むしろ相手のいいところが目に映って、すぐに信用して好きになってしまう傾向がある。

雑談めくが、それはもしかしたら私の受けた初等教育の影響かもしれない。私が通った東京の成城学園の幼稚園と初等学校(小学校)は、宿題も試験も通知簿もなく、授業さえもほとんどないという、まことに風変わりで自由な気風のところだった。競争と縁のない社会であった。そのせいか、人と競り合うことや追い落とすようなことは今も性に合わない。

人と争う気が起こらない、とまで言うと弁護士失格だが、目の前の依頼人を弁護すると損をするとか得をするという発想がそもそも乏しいのである。

それよりも、目の前に転がり込んで来た事件が面白いかどうか、弁護し甲斐があるかどうか、それが自分にとって一番重要だ。つまり、事件に対して「面白い」と思う好奇心が、私の仕事の最大のモチベーションになっている。

人生で最も忌むべきもの、それは「退屈」だと思う。「面白い」事件に取り組めるということは、「退屈」しないということだ。ロス疑惑事件と薬害エイズ事件とを同時に受けもっていた当時、「よし、これで当分退屈することはないぞ」と周囲に言ったものである。

本書で述べていくように、刑事事件をめぐる現状はいろいろの問題があるが、それでも私は面白いと思って刑事事件に取り組んできた。

まず民事事件と比べて刑事事件はシンプルである。民事事件はどちらの言い分が正しいかをにわかに判断することは難しい。決着を和解にするか判決にするかの選択に始まり、和解の着地点にしても、真意はなにか、賠償の能力がどこまであるのか、さまざまな駆け引きと探り合いを要する。

これに対して刑事事件の場合、争う相手は検察官であり、争うルールも明確に決まっている。調べなければならない対象ははっきりしているし、無罪をとるとか量刑をできるだけ軽くするなど目的もクリアである。

また、薬害エイズ事件にしても、偽装質屋事件にしても、自分がまったく知らない世界にコミットできる。ロス疑惑事件においては現場を見て、関係者に話を聞いて、さまざまな実験を重ねて事実に迫ることができた。

強大な権力を持った検察官という相手に不足はない。それに比べると弁護士に与えられた権限は限られているが、それでも想像力と創造力を働かせて自力で闘うことができる。国策捜査をはじめとして社会的に注目される事件は、裁判の結果が世の中の動向を左右することがある。その意味では、誤った社会の流れを止めたり変えたりすることだって可能なのである。

最近の民事裁判は書面審理が主で、法廷でやりあうことはほとんどなくなった。証人尋問には陳述書を使うので、口頭尋問は非常に短く制限される。これに比べて、刑事裁判では、公判前整理を済ませて公判が始まれば、公開の法廷で正々堂々と真剣勝負ができる。とくに裁判員裁判が増えてきた最近では、裁判官だけではなく、一般の人の心に響く立証や弁論が求められる。いわば法廷という舞台で主役になれる。これほど面白い仕事は滅多にないのではないか。

●生活実感に即して、

もちろん、「面白い」の中身は大切だ。仕事は自己表現であり自己実現の手段なのだから、仕事を選ぶ基準は、まず自分が納得できるかどうかである。筋が通らないこと、理不尽なことには納得できない。それは「社会正義」という大上段に構えた理念ではなく、自分の中の価値基準のようなものだ。「嘘をつかない」とか「人を陥れない」といった、ごく普通のことである。

しかし、その「普通のこと」が普通に行われていないのが、刑事事件の実態なのである。私はそれに納得できないし、おそらく読者の皆さんもこれから刑事事件の捜査や裁判の現場で現実に起こっていることを知れば、その異常ぶりに驚き、私と同じように納得できないのではないかと思う。

私は本書で自分の主義主張を伝えて読者を説得しようとか教え諭そうとは考えていない。自慢話をしようというのでもない。

本書では、いくつかの事件を材料にして、客観的な事実とともに、私の考えは考えとして述べる。しかし、それから先は読者の皆さんがそれぞれに受け止めて、自ら考えていただきたい。その考える材料をできるだけ正確に分かりやすく提示したいと思う。

刑事事件というものは、社会のありようを考える格好の素材を提供してくれる側面がある。たとえば、このほど成立した特定秘密保護法にしても、あるいは着々と布石が打たれる憲法改正にしても、抽象的な法律論議では、それが自分の生活と一体どうかかわってくるのか、国民は今一つピンとこないのではないか。

それに対して、メディアが日々取り上げる犯罪や事件・事故は、振り込め詐欺であれ、赤ちゃん取り違え事件であれ、具体的な事象として社会に生起するため、より生活実感に即して考えることができる。

特定秘密保護法については、たとえば「西山事件」などを念頭に置いて、初めて具体的なイメージが湧くと思う。これは一九七二年の沖縄返還時の日米間の密約情報を外務省の女性事務官から入手して国会議員に漏洩したとして、毎日新聞の西山太吉記者が国家公務員法違反で逮捕、有罪となった事件である。

●時代が生む刑事事件

刑事裁判の多くは治安の維持を目的とする。殺人や強盗が横行することは誰も好まない。

しかし、そういった大部分の事件とは別に、いくつかの趣を異にする事件がある。

ひとつは公安事件といわれるものである。現在の社会体制を覆そうとするグループを弾圧することを目的としたものであり、かつての学園闘争から近年のオウム真理教の事件までさまざまである。

また、政治路線や経済路線の選択についての争いを、一方の中心人物に何らかの言いがかりをつけて刑事事件化し、争いを有利にするものがある。政治家の鈴木宗男氏や小沢一郎氏の事件は、その典型である。

また、社会が不安定になり、人心が動揺して収拾がつかなくなったときに、特定の人物を生贄にして、刑事事件化することにより、社会不安を解消しようとするものがある。三浦和義氏のロス疑惑事件や安部英医師の薬害エイズ事件がその例である。

さらに、消費者関連の事件がある。本来であれば経済活動は自由にさせるべきところだが、その結果が治安の維持に好ましくない状態に至れば刑事事件化される。

ばくちも富くじも、国家権力が運営する限りは、それにのめり込んで財産を失うものが出ても刑事事件にはならない。しかし、民間人が賭場を開帳したり富くじを販売したりすればただちに犯罪になる。

「楽して儲かる」「一攫千金」に誘惑されるものは多いから、悪徳商法と言われるような儲け話がはびこる。これを刑事事件化して押さえつけようとするのは、庶民に楽して儲かる癖を覚えられたり、財産を失って国が面倒を見ないといけなくなっては困るからである。

本書の基軸にしたいのが、こうした刑事事件と時代とのかかわりである。

私が弁護士になって、いつのまにか四十数年の歳月が過ぎた。その時その時で私は目の前にある事件に夢中になって、ここまで突っ走ってきた感がある。気が付けば、もう古希を前にしている。

今、その半世紀近くを振り返って感じるのは、刑事事件は時代に応じて変化する社会の問題点を映し出す鏡として、あるいは社会の矛盾を端的に示すゆがみとして生起するということである。先の「西山事件」がそうだったように、刑事事件にはその時代のテーマが色濃く映し出されている。そして、私はたまたまではあるが、その時代を象徴するようないくつかの事件に遭遇してきた。

その一方で、刑事事件には時代を超えて変わらない問題もある。刑事裁判は強大な国家権力が動かしているシステムだ。警察・検察という組織の行う不正・不当なやり方、被疑者・被告人に対する人権侵害の側面は、時を経てもいっこうに変わっていない。それに対して私は一弁護士として闘ってきたし、今後も闘っていくべき課題だと考えている。

日本国憲法には「拷問の禁止」や「自白を強要されない権利」など刑事事件の被疑者・被告人の権利に関する条文は数多く記されているが、民事裁判についての条文はない。すなわち、国家権力と国民の権利が最もむきだしのかたちでぶつかるのが刑事事件なのである。弁護士の職域は広いが、刑事弁護は弁護士の仕事の根幹をなすといえる。

移り変わる時代がその時々の状況で生み出す刑事事件と、時代を超えて変わらない国家権力の不正・不当なやり方。その二つが交差した地点で格闘するのが、私の考える「刑事弁護という仕事」である。

●変わるものと変わらないもの

本書は、章ごとに設けたテーマに沿って、基本的に私が関わった刑事事件を追うスタイルを取っている。構成を簡単に紹介する。

第一章で取り上げる「郵便不正事件」は、特捜検察が進めた国策捜査の失敗例といえるだろう。この冤罪事件には現在の司法が抱える問題が凝縮しており、それが白日の下にさらされたところに特徴がある。ここで見る刑事司法の構造は、本書で取り上げる事件全体に共通している。

第二章は、政治家などを標的とした国策捜査を取り上げた。戦後の政治状況を規定してきた冷戦構造が終わることによって生じた日米関係の変化は、刑事事件にも微妙な影響を与えた。すなわち米国から距離を置いて中国や朝鮮、ロシアなどに近づこうとした政治家の相次ぐ摘発だ。この章で取り上げる小沢一郎氏、鈴木宗男氏の事件は、そうした文脈に位置づけることができるだろう。

第三章は、メディアと刑事事件の”共犯関係”について考えてみたい。ロス疑惑事件はマスコミ先行型の事件であり、薬害エイズ事件も世論に押されるかたちで刑事責任が追及された。背景にあるのは情報化社会の進展である。「モノ」から「情報」へという社会の流れは、やがて「心」の問題に推移する。それがきわめていびつなかたちで噴き出したのがオウム真理教事件だったとはいえないか。

第四章は、弁護士の在り方を問う。バブル崩壊後の不良債権取り立てを請け負う住管(住宅金融債権管理機構)の活躍、から、弁護士が捜査機関と手を組んで「被害者」を救済する動きが目立ってきた。これを機に捜査当局の「民事不介入の原則」は一気に崩れた。この流れは現在、マスコミが言うところの「偽装質屋事件」までつながってくる。これらは弁護士のモラルの問題だが、見方をかえれば「弁護士とカネ」というテーマにつながる。

第五章は、今ある刑事事件の捜査と裁判、弁護活動が現実的にどんな形で進み、どういう課題を抱えているのか、その対処法も含めて、具体的な事例を挙げながら見ていく。日本の刑事司法が国際基準に照らしても相当に遅れている実態を伝えたい。

全体を通じて意識したのは、時代を通じて変わるものと変わらないものである。社会のゆがみはいかにして事件として世に噴出するのか。あるいは事件は時の権力にどう利用されてきたか。社会が変わっても警察・検察組織の体質が変わらないのはなぜか。

それらをできる限り掘り下げて、一つひとつの問題点に光を当てていけば、刑事事件が抱える問題のいくつかに対する打開策のヒントが見つかるかもしれない。これからそれを一緒に考えていきたい。

目次 -無罪請負人 刑事弁護とは何か?

序章 刑事弁護という仕事

ある冤罪事件

胸に刺さったトゲ

有罪率九九・九%の内実

返上”無罪請負人”

依頼人との信頼関係

好奇心と退屈

生活実感に即して

時代が生む刑事事件

変わるものと変わらないもの

第一章 無罪判決まで――郵便不正事件

突然、マラソンのコース外へ

色めきたつ特捜部

因縁の出会い

拘置所という検事の土俵

暗中模索の調査

お茶をいただいています

検察ストーリーの崩壊

流れを変えた保釈会見

「真実は多数決で決める」

取り調べメモ廃棄の誤算

完全な”アリバイ”

いい加減な供述

宙に浮いた動機

「勝負あり」の確信

検察は改ざんを知っていた

変わらない調書重視

特捜部のライバル意識

被疑者ノートの威力

恋に狂って

弁護の”仕掛け”

ファイティングポーズ

第二章 国策捜査の罠――小沢一郎と鈴木宗男

二人の政治家の節目

不起訴から強制起訴へ

不合理な検察の主張

形式犯が大疑獄事件に

録音された検事聴取

組織ぐるみの捏造

頓挫した指揮権発動

霞が関の総意

上告棄却の政治的意図

一審弁護の問題

一貫した無罪主張

闘いを支えた支援

収賄事件の難しさ

抵抗勢力の排除

疑われる米国の圧力

逮捕正当化に要する物語

巨悪の小粒化

自作自演の捜査

出る杭は打たれる

第三章 メディアとの攻防――薬害エイズ事件とロス疑惑事件

マスコミ主導の事件

情報化社会のあだ花

殴打事件の無念

無茶苦茶だった一審判決

薄弱な有罪の根拠

控訴審への突破口

偏向報道への警鐘

五三〇件の名誉毀損訴訟

初の日米合同捜査

「殺された」三浦氏

薬害エイズによる社会不安

薬害被害者からの指弾

メディアが仕掛ける罠

訴訟で報道に一石

否定された予見可能性

隠された嘱託尋問調書

三浦氏の助け舟

魔女狩りの魔女

三位一体の怖さ

刑事事件と真相

郵便不正事件のリーク訴訟

メディアvs東京地検

第四章 弁護士が権力と手を結ぶとき

国家から独立して

弁護士駆け出し時代

警察とともに被害者救済

崩れた民事不介入原則

安田弁護士の逮捕

中坊氏への公開質問状

拘置所内の独自調査

弁護士の分際

過払い返還という金脈

弱者と強者

弁護士とカネの問題

「偽装質屋」というレッテル

被害者がいない犯罪

第五章 刑事司法の現実

シャラップ発言

無罪主張を阻む人質司法

勾留という拷問

家族や部下という「人質」

最優先される組織の論理

自白調書への対抗手段

検察官調書の”化粧法”

証人尋問と供述調書

不公平な公判前整理

シナリオ尋問による誘導

高有罪率三つの原因

まず法律の遵守から

バランス感覚と柔軟性

弱者いじめの社会

「正義」の実現

あとがき

参考文献