ページコンテンツ

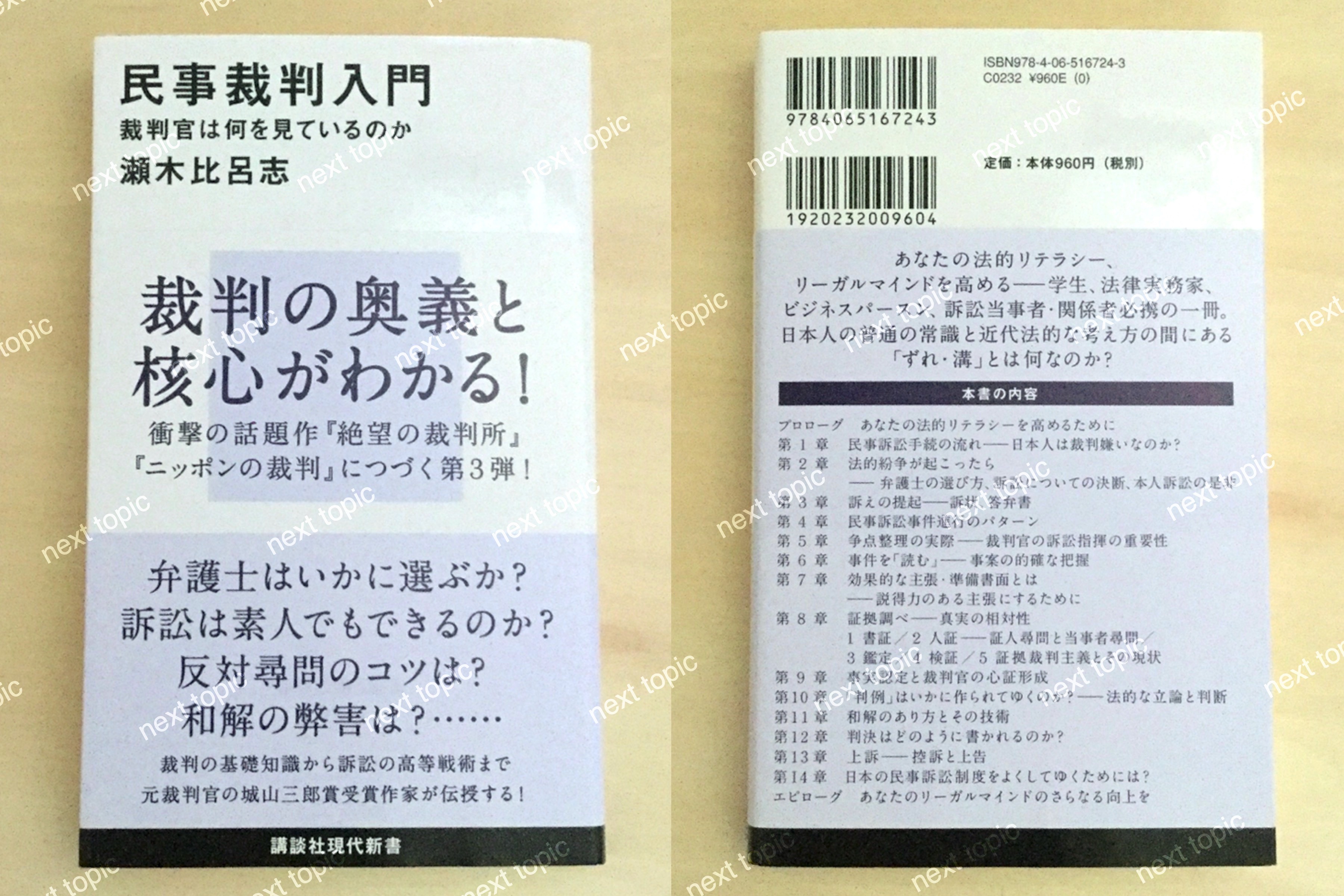

裁判の奥義と核心が分かる

現代社会において、インターネットの書き込み一つで民事訴訟を提起されることもあり、思わぬところで訴訟に関わる場面に遭遇する可能性があります。訴訟についての知識は、当事者・関係者でなくても、あって損はない知識です。一般読者にも理解しやすく、法律実務家や民事訴訟に関係する方にとっても意味のある内容になっています。民事裁判を端的に理解できる入門書です。

プロローグ

・本書の趣旨と「法的リテラシー」の重要性

この本は、現代日本における民事訴訟実務の実際とそれを支える法的制度のエッセンス、また、広い意味での法的戦術の核心部分を、法学を学んだことのない一般読者にも理解できるように、できる限りわかりやすく、かつ正確、的確に解説する書物である。また、本書は、広い意味での法律関係職種の人々、あるいはビジネスパースンまでをも含めた広範囲の読者の「法的リテラシー」を高めることを、もう一つの目的としている。

前者の趣旨は明らかだが、後者については説明が必要だろう。そこで、まず、法的リテラシーとはどういうものかを理解していただくために、一つの事例を挙げてみよう。この事例が表しているのは、いわば、「人々の法意識と裁判・法学との間の『ずれ・溝』とその認識」という問題だ。

・事例1

X社の社長Aは、社員Yを懲戒解雇した。使い込みが理由だ。そして、X(代表者A)は、Yの横領に基づき、民事保全の一種である仮差押えの申立てをした。仮差押えとは、本裁判前にYの財産の仮の法的拘束を求める申立てである。Aは、受付係の裁判所書記官(以下、単に「書記官」という)に相談した上で、何日もかけて、報告書(陳述書)を書き、提出した。そこには、①Yが会計課勤務の職員であり、金銭の出納を担当していて金庫の開閉を行いうる立場にあったこと、の過去一年間の帳簿類を検討した結果、計算上数百万円の不足が発生していると考えられるにもかかわらず、Yは、Aの質問に対して何ら明確な説明を行おうとせず、解雇に対しても特に異議は述べなかったこと、3調査してもY以外に疑わしい社員はいなかったこと、が記されていた。

しかし、その後の審尋(面接)の席で、担当裁判官Bは、Aにこう告げた。「あなたの疎明(「証明」のより簡易なもの)は、横領の事実自体についてはともかく、Yが横領行為を行ったとの点、つまり、Yと横領行為の結び付きの点において、決定的に不足していますね」「そんな……。それでは、裁判官は、Y以外に横領の犯人がいるとお考えなのでしょうか?常識からすれば、Y以外にありえないじゃないですか?刑事裁判については、私も、教養課程の法学の授業で『疑わしきは罰せず』の原則を学びましたからまだわかります。が、本件は、民事で、しかもとりあえずの保全ですよ。今預金をおさえていただかなければ、Yは、明日にもどこかへ逃げてしまうではないですか?」Aは、そう訴え、懇請した。しかし、裁判官Bは、考え方を変えてくれなかった。「法律家の考え方は理不尽だ。常識に反している。そのために、悪事を行った者に味方する結果を招いている」Aは、そんな印象を抱いた。

これは、実は、裁判官だけの問題ではない。裁判官BをX社の顧問弁護士Bに置き換えても同じことなのである。法律家Bが常識人Aを説得する論理を展開できるか、Aの立場に一度は立ってみた上でAを説得して法律家の考え方を理解させることができるか、そして、Aのほうにも、それに耳を傾けるだけの忍耐力や柔軟性があるのか、が問題になっているのだ。ごく普通の日本人は、Yが「やっている」ことはまず間違いないのだから、裁判官、弁護士はその点をよくみるべきではないか、と考えやすいだろう。

確かに、横領があったとすれば、それを行ったのはYである可能性が高い。しかし、民事保全手続も一種の裁判手続なのだから、手続的な正義が要求される。また、本案訴訟(本裁判)でおよそ勝ち目のないような者にY(仮差押債務者。本裁判では被告)の財産の拘束を許すことは、相当ではない。しかも、本件では、民事とはいえ、立証の対象は、横領という犯罪行為である。したがって、もう少し高い程度の立証が必要なのである。憶測で裁判をすることはできない。それでは、X(代表者A)としては、ほかにどのような立証を行うべきだろうか?たとえば、①金庫の鍵はいくつあり、誰がどこに保管していてどのようなアクセスが可能だったのか、また、そのことを知っていた、知りえたのは誰か、といった事柄について調査した上で客観的かつ正確な報告書を書く、②会計に関する専門家の援助を得て、横領のなされた具体的な日時、金額、手段等について、たとえ金額の一部についてであっても確実な疎明(ことにYの横領関与を示す会計帳票書類もしもYが横領を行ったのなら、それらのどこかに、「Yのかかわった入出金の食い違い」を示す部分があるはずだ)を用意する、といったことができれば、少なくとも、Xの主張する金額のうち合理性のある部分について仮差押えが認められる可能性は高いだろう。

このように、一見単純にみえる事案でも、争いのありうるものについては、弁護士の手を借りないと、調査や申立てを迅速に行うことは、かなり難しいものなのである。また、そうした事案では、先の「人々の法意識と裁判・法学との間の『ずれ・溝』とその認識」という問題、「実際には『ずれ・溝』が存在するにもかかわらず、専門家も普通の市民もそれを認識できていない」という問題があらわになりやすい。「人々の法意識と裁判・法学との間の『ずれ・溝』」とは、より具体的にいえば、「日本人の普通の常識と近代法的な考え方との間のずれ」ということだ。このずれは、欧米にももちろんあるが、日本ではそれがより大きい。先の事例との関連でいえば、たとえば、社長Aと裁判官Bの認識のずれの根本には、「推定無罪の原則」の理解という問題がある。

普通の日本人の感覚では、Aのいうとおり、「やったのはYに決まっているのだから仮差押えくらい簡単に認めてくれて当然」ということかもしれない。しかし、数多くの冤罪の積み重ねに対する反省から、近代法は、「疑わしいというだけでは罰されない。有罪とするためには、検察官による、合理的な疑いを容れない(合理的な疑いをさしはさまれないレヴェルの)立証が必要」としている。民事では、ことに保全では、その立証の程度はより低くて足りるものの、やはり、「客観的な証拠からみてY以外による犯行はかなりありにくいと一応はいえるな」という程度のことを裁判官に納得させる立証はあってしかるべきというのが、現代日本法の考え方だということなのだ。

同じような問題は、元裁判官、現学者・著者である僕自身が友人知人から法律相談を受けた際にも、よく感じた。日本人は、たとえいわゆる知識人(「広い視野をもってみずからの知識を使いこなせる(べきである)人々」というほどの意味)や知的職業従事者であっても、「常識的にみて保護されるべき立場にある者、弱い者は常に保護されて当然」という考え方、感覚で法的紛争に臨んでいる場合が多い。だから、たとえば、「別れた配偶者(夫・妻。子どもを連れていることもある)が、他方の配偶者やその親の土地・家を基本的には無償で借りて住んでいる場合には、別れたからといって簡単に追い出されることはないはずだ。それは理不尽、不正義であり、だから、裁判所は弱い者を保護してくれるはずだ」といった前提の下に相談をしてこられるのが普通だ(これまで、そうでない例は一つもなかった)。

しかし、不動産等の無償の貸借(使用貸借)は両者間の人的関係に基づく貸主の好意に根拠を置く契約なので、両者間の人的関係(婚姻等)が解消すれば、その継続が長期間にわたって保証されることは、かなり難しいものなのである(なお、こうした説明では、複雑な法律問題を非常に単純化してその「概略」を説いていることに注意してほしい。以下同様である)。いいかえれば、「法」は、さまざまなヴァリエーションの問題について一定の法的枠組みをもって公平、平等に対処し規整するものなので、その意味では基本的には「非情」な部分(普通の日本人にとっては「非情」と感じられるような部分)をもっている、ということだ。これは、近代法国家ならどの国でも同じことである。

もちろん、法は広い意味での正義や信義にかなうものであることも必要だ。だから、結論が不当なものにならないようにさまざまな調整の理屈があり、実際、そうした調整も行われている。しかし、近代法に基づく裁判が「日本的大岡裁き」とは明確に異なるのは、厳然たる事実なのである。

・本書の書き方の特色

本書の「プロローグ」、「エピローグ」、「拙著等ブックガイド」を除く一四章のうち上訴に関する章とまとめの章(最後の二章)以外の一二章は、民事訴訟の第一審の進行に沿って書かれている。本書が念頭に置いているのは主として地方裁判所の民事訴訟実務だが、簡易裁判所のそれも、基本的には地裁と大きく変わらない。控訴、上告については、第一審と比べて新しい部分はそれほどないので、第2章で簡潔にふれる。書物の主タイトルは、一般読者にとっての親しみやすさ(なじんでいる言葉)という観点から、専門書的な『民事訴訟入門』ではなく、『民事裁判入門』としたが、文中では、訴訟の全体を指す場合には「民事訴訟」の用語を用いている。

もっとも、ただの入門書では読者にとっても(また、著者にとっても)意味が乏しいので、本書の執筆に当たっては、いくつかの工夫をし、以下のような特色を打ち出している。こうした特色は、先の「本書の趣旨」とも関連している。

①僕の、裁判官としての三三年間の経験、学者(研究者。最初は兼業、今は本業)としてのそれに準じる期間の経験に基づき、また、民事訴訟法諸分野研究と併せての法社会学的研究の成果に基づき、民事訴訟実務を、実務と理論の両面から、さらに、必要に応じて法社会学的な考察をもまじえながら、解説する。

②全体として、裁判官が、事案をどのように見詰め、またどのように判断してゆくのかの経過がリアルに理解できるように論じてゆく。これは、弁護士が事案をどのようにみながら主張立証を行ってゆくべきかとも、密接に関連している。

③記述を興味深くわかりやすいものにするために、なるべく多くの具体的な事例や実例を挙げながら説明を行う。教科書的な記述の単調さを避け、同時に読者の理解を深めるためである。

④これはどの国でも同じことだが、前記のとおり、当事者本人(原告・被告)、また、一般市民と法律家のものの見方の間には「ずれ・溝」がある(専門家と素人の考え方、感覚の違い)。ことに、日本の場合には、欧米型近代法と明治時代よりも前の時代の伝統的な日本の法制度・法意識との間には大きな齟齬、食い違いがあったことから、この「ずれ・溝」は、実は、一般的に意識されている以上に大きい。

これは、それ自体一つの本のテーマとなりうる重要な事柄だが、本書の記述でも、折にふれて、この「ずれ」の問題について解説してゆきたい。各章の長さからおわかりのとおり、記述の密度は、章によってかなり異なる。一般的にいえば、その部分の内容が一般読者にとっても有用かつ興味のもてるものである場合には記述は厚くしてあり、より専門家志向の内容になる場合には、前者に比べればより簡潔にしてある。もっとも、書物の後半では、前半と比較すれば、専門的な記述がやや多くなっている。

・読者にとっての本書のメリット

次に、すでに少しふれた部分もあるが、読者にとっての本書のメリットを挙げておこう。この本を読むことによって何が得られるか、また、あなたが民事訴訟や法的紛争を経験することになった場合、そして、日々報道される民事訴訟、ひいては日本や世界で起こっているさまざまな法的紛争を理解する場合に、この本がどのように役立つかということである(なお、本書では、以下、特に重要な箇条書き部分については「ゴシック体」で示す)。

①民事訴訟とその手続全般に関する一般的・具体的な理解が得られる。

実をいうと、比較的観念的な理論(欧米大陸型観念論哲学にその一つのみなもとがある)の理解を中核とする日本の法学を一通り学んだ学生でも、さらには、場合によっては法学者、いや、民事訴訟法学者でさえも、民事訴訟の実際をよく知らない、それについての知識や感覚を十分にもっていない、といったことが、日本ではよくある。その意味では、本書は、法学を学ぶ学生や法律家にも向けられたものである。

②裁判官や弁護士の行っていることについての理解が得られる。

これは、特に、あなたがみずから民事訴訟にかかわる際に問題になる事柄である。こうした事柄が理解できていないと、自分で訴訟を進める場合(「本人訴訟」といわれる)はもちろん、弁護士に委任する場合(弁護士を選任する、弁護士を頼む場合)でも、弁護士がその時々で何をやっているかがよくわからないから、その説明を聴いても十分に理解できないし、和解や人証調べ(当事者本人の供述や証人の証言を聴く証拠調べ)で裁判所に出向くことがあっても、自分がどういう資格でそこに出席しており何をすべきなのか、また自分の発言がどういう意味をもつのかが十分に理解できない、ということになる。実際、こうした事柄について理解しないまま限られた側面で訴訟にかかわったために、裁判官や弁護士に対して不信を抱き、ひいては訴訟のあり方やその結果についても不満を抱くに至る人々は、非常に多いのである。

また、こうした知識は、あなたが、弁護士と相談をし、委任するかどうかを決め、さらに訴訟の途中でその話を聴いて訴訟の進行方向や和解案の当否について決断する際にも、大いに役立つはずである。ここでもまた、多くの人々が、知識不足のままこうした事柄を行い、後になって不満を抱く、後悔するという事態が起こっているからだ。本書から得られる知識は、以上のような場合に、あなたの助け、基本的な指針となるはずだ。日本の民事訴訟や関連の各種手続の件数は、欧米先進諸国の多くに比べれば人口比では少ない。とはいえ、簡裁の各種手続まで含めれば相当の数があり、また、実際に訴訟になるか否かはおくとしても、ごく普通の市民が法的紛争に巻き込まれる、関係する機会そのものは、社会の高度化に伴い、増えてきている。

一例を挙げれば、何気なく行ったインターネットの書き込み一つで民事訴訟を提起されたり、刑事関連手続に巻き込まれたりといったことが起こりうるのが、今の社会だ。また、中小の企業でも海外取引を行えば渉外紛争に巻き込まれることは十分ありうるし、国際結婚・離婚、ことに後者にも、難しい法律問題がつきまとうことは多い。こうした時代に、民事紛争・私的な紛争解決のための最終手段である民事訴訟について知っておく、理解を深めておくことには、大きな意味があるはずだ。

③法的・制度的リテラシーの向上を図ることができる。

この点についてはすでに多少ふれたが、ここではさらに敷衍して説明しておきたい。

僕は、長年法学(民事訴訟法学、法社会学)を実践・研究し、判事補時代と大学に移ってからの二度、アメリカで各一年間の在外研究を行い、また、二五年以上にわたって、体系書・教科書を含む専門書や広い分野の一般書を書いてきた。その過程で、日本社会のさまざまな分野の人々と会う機会も多かったし、外国人とも相当に接触してきている。その結果としての日本社会に対する僕の見方は、おおむね以下のようなものだ。僕の執筆活動全体の問題意識とも関係するので、正確に記してみたい(詳細については、『裁判官・学者の哲学と意見』〔現代書館。以下、『哲学と意見』と略〕に一定のことを書いたほか、今後執筆予定の書物でも明らかにしてゆきたい。

なお、僕の書物のうち本書と何らかの意味で関連する内容のものについては、巻末の「拙著等ブックガイド」に掲げているので、参考にしていただきたい)。「日本社会は、いわば、『高度に組織され、よく洗練された、巨大なムラ社会』である。その法・制度・社会は、ちょっとみたところでは欧米先進諸国のそれとほとんど変わらないようにみえる。しかし、法社会学的な実態をよくみると、そこには、きわめて特殊日本的な変形や古い制度との実質的折衷がみられることが多い。

『高度に組織され、よく洗練された、巨大なムラ社会』には、安全、平和、規律、調和等のメリットがあり、安心して暮らせるという側面もある。しかし、反面、(i)集団中心主義、(i)抑圧的文化、(ⅲ)大きな物事に対する対処のまずさ(戦争、バブル経済、赤字国債、原発等々)、(ⅳ)人々の自発性がなかなか育たず個人の生き方や社会のあり方の新しい方向が定められない、(v)先のように集団中心の生き方や働き方をするために民主主義社会の基盤であるはずの個人の内的生活や自分と家族のための自由な時間が十分に確保できない、個人の内面的価値意識も尊重されにくい、(ⅵ)表に出ないハラスメントが多い、(ⅶ)経済的なものをはじめとするハンディキャップを負った人々をケアする制度が未発達、未熟である、などの大きな問題、また、息苦しく過酷な側面もある。これらは、いわば、同一のコインの表と裏なのだ。もっとも、海外の制度を採り入れる際に先のような変形や折衷が行われることそれ自体は、日本だけの現象ではない。ただ、日本の場合に問題なのは、このことと『タテマエと本音の精妙な二重基準(ダブルスタンダード)』という日本文化に顕著な特質とがからみ合う結果、『外見は欧米・世界標準(場合によりむしろ先進的)だが、その内実は大きく異なる』という制度ができてしまいやすいことだ。その典型の一つが裁判所であり、行政や立法、メディアやジャーナリズム、あるいは大学等についても、そうした傾向はある。

僕が、『絶望の裁判所』、『ニッポンの裁判』という二冊の新書、これらと対になる創作である『黒い巨塔最高裁判所』[各、講談社〕(以下、『絶望』、『ニッポン』、『黒い巨塔』と略)、また、以上の入門とも展開・補足ともなっている清水潔氏との対談『裁判所の正体――法服を着た役人たち』〔新潮社〕で行った一連の日本司法の分析批判も、ある意味では、右のような日本社会の問題点の一端を司法を例にとりつつ明らかにしたものといえる。

さて、先にまとめたことを国民という観点からみるなら、日本人は、一般的・平均的な教育水準やマナー、モラルは高く、ことに、美的センス、職人的テクノロジー、自然科学等においてはすぐれている反面、法的・制度的(また政治的)リテラシー、すなわち近代法の理解や近代的な制度の作り方に関する理解・技術は、たとえば少なくとも中欧・北欧の先進諸国に比べれば低いし、そうした事柄に対する基本的な知識・感覚も限られている、そういうことになるだろう(先に論じたような、「人々の法意識と裁判・法学との間の『ずれ・溝』」という問題をいいかえると、そういうことになる)。

そして、近代以降の国家・社会が法的・制度的な仕組みを基本として組み立てられていること(日本人の多くはこのこと自体をあまりよく認識していないのだが)を考えるなら、「法的・制度的リテラシーの相対的な低さという問題」は、日本人・日本社会が今後克服すべきいくつかの主要な課題のうちの一つであることに、間違いはないと思われる。

本書は、民事訴訟に関する入門書ではあるが、先に挙げたような書物や今後僕が執筆するだろう広い意味での法や社会に関する一般書・専門書同様、この「法的・制度的リテラシー」の向上ということをも念頭に置きながら書かれている。日本人にとって、訴訟は「何だかよくわからない、あまり関係したくないもの」であるのが普通であり、また、その経験後も、「不可解な部分の多かった、いずれかといえば不快な体験」として記憶されることが多い。そのことについては、もちろん、日本の司法、ことに裁判官や弁護士の問題があるが、同時に、人々が主体的に訴訟に向き合いこれと関係することができていない、という問題も確かに存在する。本書は、後者の問題の解消のために、一定程度役立つはずである。

④訴訟のための基礎的知識・感覚が得られ、高度な訴訟戦術の理解も可能になる。民事訴訟の内容は千差万別であり、類型的な事案で相手方がほとんど争わないような場合には、当事者本人でも対処できることがある。また、被告側になる場合には、ことに争う余地に乏しい事案では、弁護士を委任しない例も多い。このように本人がみずから訴訟を行う場合には、訴訟に関する具体的な知識や訴状等の各種書類の書式については、インターネット、また、そうした要請に応えるためのハウツー的な書物等で得るのが普通だろう。

しかし、そのような作業の前提として、まずは民事訴訟全体の体系的な理解が必要である。本書は、そのような「最初の基本的理解を得たい」という要請にも応えうると思う。

一方、僕の専門書群を一つの基盤にしつつ新たな考察をも加えた本書の記述の中には、かなり高度な訴訟戦術に関する部分も相当に含まれている。もっとも、実際に訴訟にかかわる際に弁護士に委任するかあるいはみずから本人訴訟のかたちで行うかについては、慎重な考慮が必要だ。民事訴訟は、基本的にはやはり専門家がかかわるものとして設計されているから、素人が対処できる範囲には、おのずから限界もある。この点については、本文中で詳しく論じる。

⑤コミュニケーション、プレゼンテーション、書くことなどに関する技術を学べる。

僕の基本的な考え方はプラグマティズム(アメリカ型経験論に基づく哲学的方法)である。これは、各種のイデオロギーからは距離をとりつつ、事実を重視し、広い視野からその客観的な意味づけを行い、また、異なる考え方との間に橋を架けようと試みる思想、思想的方法だ。

本書、ことにその中核部分は、そうした観点から、コミュニケーション、プレゼンテーション、書くことの実践的な技術を説くものともなっており、そうした観点からも、法律家や訴訟に興味をもつ人々のみならず、ビジネスパースンや一般学生にも広く参考にしていただける部分があるはずだと考える。

本書の記述も、僕のほかの書物同様、「わかりやすく、明確、正確で興味深い記述」を心がけているが、記述されていることの内容は、先のとおり、一定程度高度なものを含んでいる。法律を学ぶ学生や法律実務家(以下、単に「実務家」という)・学者等にとっても意味のある内容となっているのである。したがって、それをするか否かは読者の御自由だが、一部だけをピックアップして飛ばし読みするような読み方は理解を不正確にするおそれがあることは、お断りしておきたい。総体としての民事訴訟の、トータルな、広い視野からの有機的理解を念頭に置いた書物であるからだ。もっとも、書物後半中第0章ないし第3章(ことに第0章)のうち比較的専門的な部分については、当面訴訟にかかわってはおらずそうした事項にそれほどの興味がないという読者は、とりあえず後回しにしていただいてもかまわないと思う。逆に、通読の後、興味のもてた章や理解が難しかった章を折にふれ読み返していただくなら、あなたの民事訴訟理解、法的リテラシーは、確実に高まるはずである。

目次

プロローグ

本書の趣旨と「法的リテラシー」の重要性/本書の書き方の特色/読者にとっての本書のメリット

第1章 民事訴訟手続の流れ

日本人は裁判嫌いなのか?

日本とアメリカの民事訴訟/日本の裁判官は本当に多忙なのか?/少ない日本の民事訴訟/日本人は裁判嫌いなのか?/民事訴訟手続の概観/本格的に争われるのは四件に一件―民事訴訟の終局区分

第2章 法的紛争が起こったら 弁護士の選び方、訴訟についての決断、本人訴訟の是非

法的紛争は身近なもの/日本で司法が機能しにくい根本的な構造的原因/信頼できる弁護士とは?

―法律相談で心しておくべき事柄/「訴訟は無理ですよ」と言われた場合/弁護士の費用と報酬|委任に当たっての留意事項/さまざまな紛争解決方法/民事訴訟は自分だけでできるのか?/その訴えは、はたして適切なものか?

第3章 訴えの提起訴状、答弁書

訴状の記載事項/訴状の審査とその補正/被告の主張――答弁書、被告第一準備書面/証明責任と証明度

第4章 民事訴訟事件進行のパターン

調書判決事案/被告が本人の事案(調書判決事案を除く)/原告が本人の事案、あるいは双方当事者が本人の事案/双方に代理人がついている事案

第5章 争点整理の実際―裁判官の訴訟指揮の重要性

裁判官方向明示型争点整理/裁判官に求められる謙虚さ/争点整理の実際と法的釈明のあり方/裁判は、「終わりさえすればよい」というものではない/「池ぽちゃ」、「池どぼ」裁判官――難しい訴訟指揮/「弁論兼和解」の弊害 争点整理の手続について

第6章 事件を「読む」事案の的確な把握

弁護士は、どのように事案を把握してゆくのか?/弁護士(および当事者本人)がとってみるべき三

つの視点/「主観的確信」の客観的検証

第7章 効果的な主張・準備書面とは 説得力のある主張にするために

効果的な主張のために――主張のあり方の基本/よい準備書面の条件/認識の共有化 まとめ準備 書面の効用

第8章 証拠調ベ 真実の相対性

1書証

法律家の文章がくだくだしい理由―「法的な定義」の意味/裁判官の注意を喚起できる書面書

証の重要性と「証拠説明書」/文書提出命令という重要な「証拠獲得手段」

2人証―証人尋問と当事者尋問アメリカ、ヨーロッパ、そして日本の人証調べとその意味/人証調べによって心証は変わるのか?/尋問の進め方/事前の陳述書作成/主尋問と「ナルシスティックな欲望」/「逆効果」になることもある反対尋問/適切な外濠の埋め方/虚偽供述ないし偽証はどのくらいあるのか?/「一貫性のある絵を描きたい」という人間の脳の特質/自己のみるところの事実への固執/供述の信用性に関する私見/真実の相対性

3鑑定

専門家の知識

4検証

山林の境界は現場を見ないとわからない

5証拠裁判主義とその現状

証拠を軽視してはならない

第9章 事実認定と裁判官の心証形成

事実認定の本質/民事事実認定と刑事事実認定/ストーリーのぶつかり合いとしての民事訴訟/双方対席審理の重要性

第10章 「判例」はいかに作られてゆくのか?―法的な立論と判断

深夜の違法駐車車両へのバイク衝突―――新たな判例はどのようにして作られるのか?/裁判官の日常的な法的調査/どのように文献を探索し、読んでゆくべきか?/判例における「事実と法理の結び付き」/法的立論の方法

第11章 「和解のあり方とその技術

和解の押しつけ、事実上の強要という問題/和解のメリットとデメリット/心証中心型和解/民事裁判官とカウンセラー/一般的にみて和解が適切でない場合/事件類型による和解の適否/和解が成立しにくい事案/和解勧告の時期/裁判官の和解の技術/和解条項作成上の注意事項とノウハウ

第12章 判決はどのように書かれるのか?

判決の位置づけ/判決の目的―誰のためのものか?/判決書の「旧様式」と「新様式」/欧米の簡略な判決書/日本の判決の問題点/僕自身の体験から/判決起案の要諦

第13章 上訴 控訴と上告

上訴に関する基本的な法的知識/上告と最高裁の裁量/新たな証拠調べはあまり行わない控訴審/第一審判決の全部取消事案は七、八パーセント/本格的に争われた事件の控訴率は、なぜ一律に高いのだろうか?/現在の高裁、最高裁は十分に機能しているのか?

第14章 日本の民事訴訟制度をよくしてゆくためには?

日本の民事訴訟の問題点/その改善の方法/法曹一元制度と関連しての弁護士の問題

エピローグ