ページコンテンツ

【最新 – ゴッホという人物を知るためのおすすめ本 – 彼の人生について知る】も確認する

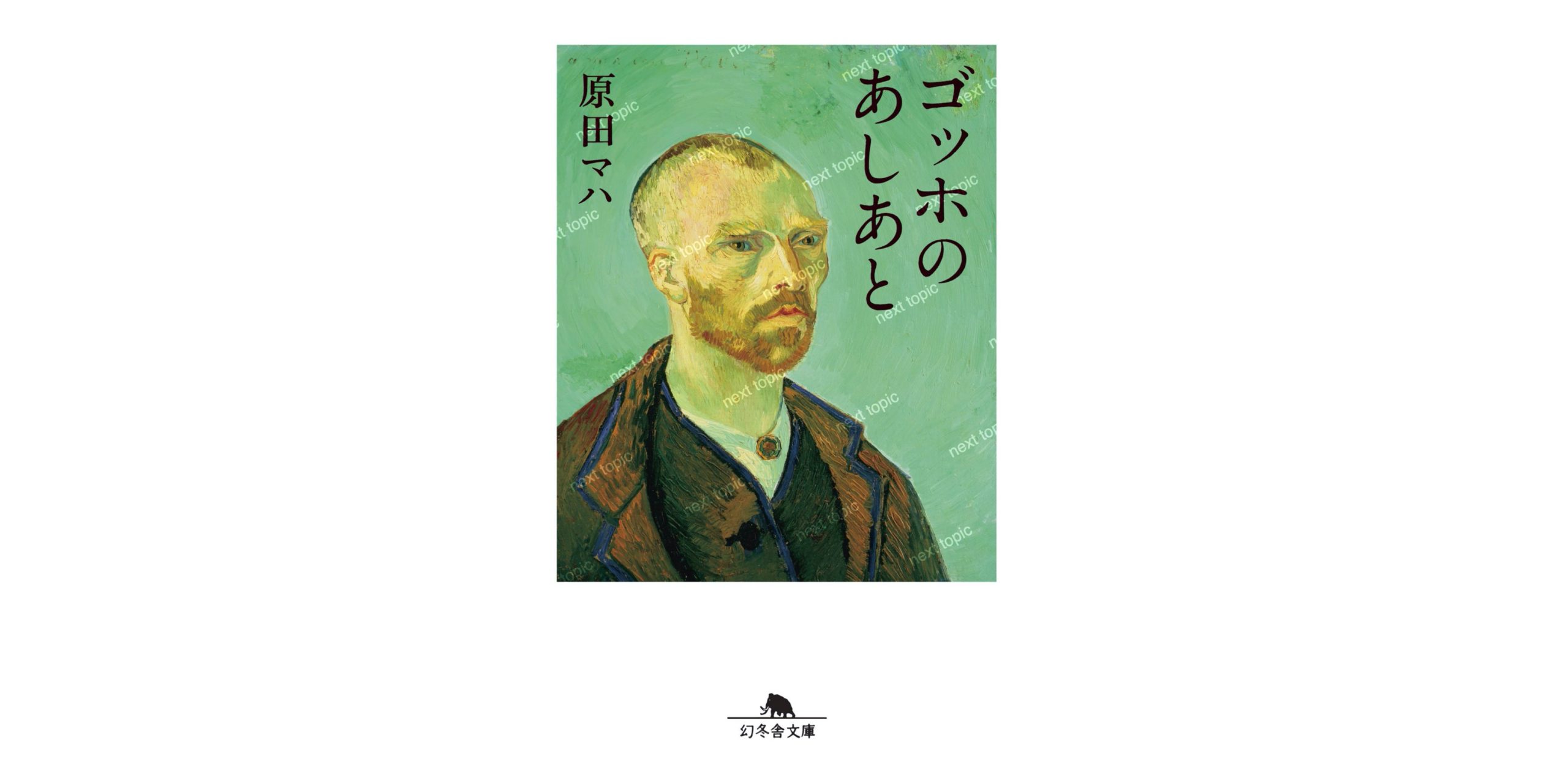

原田マハのゴッホへの想い

本書は、作家の原田マハが、運命の画家と感じるほど魅せられているゴッホについて綴っている本です。ゴッホの作品との出会いやゴッホと日本の関係の深さ、ゴッホが何を感じ、何を思っていたのか、そして、最後に彼のあしあとを辿る旅の情景などが書かれています。

はじめに

絵を見るのも描くのも大好きな子どもだった私は、美術館を訪れたり画集を広げたりして、お気に入りの画家を見つけたものだ。

パブロ・ピカソ(一八八一~一九七三年)やアンリ・ルソー(一八四四~一九一〇年)には、もうずいぶん長いあいだまるで友だちのように親しみ続けてきた。作家になってからは、彼らを『楽園のカンヴァス』や『暗幕のゲルニカ』といった物語の中に登場させもした。

一方で、なんとなく距離をおいて眺めていたアーティストもいた。ピカソやルソーを意識的に追いかけてきたのに比べると、フィンセント・ファン・ゴッホは意識的に避けてきたような気がする。興味がなかったわけではなく、実はその逆で、一度入り込むととことんまでのめり込んでしまいそうだとわかっていたのだと思う。目の覚めるような黄色のひまわりの絵を見つめていると、花なのに人格を感じてしまい、子ども心にそれは美しさを超えて少し怖いくらいだった。ひょっとすると、ピカソやルソー以上に、いつの日かゴッホは「運命の画家」となって自分の前に現れるような予感があったのかもしれない。

作家になって一〇年がたったあるとき、ゴッホはついに私の前に現れた。運命の画家として。

『楽園のカンヴァス』を書きはじめた頃からパリに足繁く通うようになり、一九世紀から二〇世紀にかけてのパリを舞台にしたアート小説を発表し続けてきた。そのうちに、なぜこうも私たち日本人がフランスの文化に憧れパリに惹かれるのか、また印象派や後期印象派の画家たちに親しみを覚えるのか、うっすらと見えてきた。

日本とフランスは長い時間をかけて友好関係を構築してきた歴史をもつ。日本は開国直後の一八六七年にパリで開催された万国博覧会に自国の美術工芸品を初出品し、ヨーロッパに一大日本ブームを巻き起こした。ジャポニスムと呼ばれるこの動向は、新しいものに敏感だった印象派やそれに続く画家たちの関心を大いに引いた。その中にゴッホもいた。

ゴッホは日本に憧れ、風景の中に日本の浮世絵にあるような清澄な色を求めて、オランダからパリへ、そして南仏アルルへと移住していったのだ。ゴッホといえばすぐに思い出される絵の数々――あの息をのむほど鮮烈な色彩とうねるような筆触の絵画は、日本美術の洗礼を受けたあと、パリ、アルル、サン=レミ=ド=プロヴァンス、そして彼の終焉の地、オーヴェル=シュル=オワーズで、わずか四年間に生み出されたのである。

ゴッホが見た風景は、いったいどんなふうだったんだろう。川や、麦畑や、糸杉や、花々や、教会や、地元の素朴な人たち。彼の感性に響いた数々のものは、今なお変わらずにその土地にある。追いかけてみよう、と思い立ち、私は旅に出た。運命の画家、フィンセント・ファン・ゴッホのあしあとを辿って。

南仏での日々、風だけが画家の道連れだった。今は彼が風になって私を導いてくれた気がした。その風を本書に込めて、あなたのもとに届けたい。

二〇一八年 初夏 パリにて

原田マハ

ファン・ゴッホの関連地図

目次

はじめに

ファン・ゴッホの関連地図

プロローグ 私とゴッホとの出会い

第一章 ゴッホの日本への愛、日本のゴッホへの愛

第二章 パリと林忠正

第三章 ゴッホの夢

第四章 小説『たゆたえども沈まず』について

第五章 ゴッホのあしあとを巡る旅

失われた春 ――あとがきにかえて

プロローグ 私とゴッホとの出会い

「狂気と情熱の画家」というフレーズ

私は、印象派、後期印象派の絵画が大好きで、これまでも印象派を題材にした小説を書いてきました。

ゴッホは心惹かれる画家でしたが、実は題材として少々敬遠していました。小説の題材として扱うために、相当自分の思いをコントロールしていかないと、搦め捕られてしまいそうな激しさをもっているからです。彼の絵を詳しく研究してきたわけではありませんが、ゴッホの激動の人生は本で読んだり、映画で見たりして知っていました。物語にするにしても、彼の人生がドラマ以上にドラマチック、強烈すぎてつくり込めない。創作の中に落とし込むのは難しい画家だと思っていました。

ある芸術家の人生を小説として描くとき、あまり知られていないエピソードを物語の中に取り入れると、新しい事実を読者の方々にお伝えすることができます。これがアート小説の醍醐味です。例えば、パブロ・ピカソ(一八八一~一九七三年)がアンリ・ルソー(一八四四~一九一〇年)の絵に強く惹かれ、生涯四点の絵画を手元に置いていた事実は、読者を小説の世界に引き込んでくれます。

しかしゴッホについては、アートにそこまで詳しくない人でも、「自ら耳を切った画家ですね」くらいのことは、すでに知っていると思います。生前は評価されなかったけれども、今になって、作品が天文学的な値段で売買されていることは、衆知の事実になっています。

それにゴッホのことを書くのは、非常に危険な感じがしました。つねに枕詞のようについてまわるのが「狂気と情熱の画家」というフレーズです。そればかりが前面に出てしまい、ゴッホのもっている誠実さ、繊細さはあまりフィーチャーされていません。絵そのものよりも、「心を病んで耳を切って自殺した人だよね」という、とても短絡的なイメージが先行しています。

題材として難しい対象で、一筋縄ではいかない。とりわけ日本にはゴッホのファンが多いので、下手なことを書くわけにもいきません。

ですから自分が小説の中で描きたい画家のターゲットリストから、一〇年くらいは外れていました。ルソーについては二五年間考え続けて二〇一二年に『楽園のカンヴァス』(新潮文庫)を書き、ピカソも三〇年間考え続けて二〇一六年に『暗幕のゲルニカ」(新潮社)を書きましたが、ゴッホのことはそこまで意識していませんでした。一種の偏愛とは異なり、書こうとして書いたわけではない。突発的だった。それが正直なところです。

けれども、目を背けていながら実は心惹かれている。そういうふうに思う日本のファンが実はたくさんいるのではないかな、とも思っていました。

子どもの頃に感じた「怖い絵」

子どもの頃、パブロ・ピカソの絵は大好きで、「私の友だち」であると身近に感じていました。それに比べてゴッホの絵が教科書や美術全集に出てくると、「怖い!」という恐怖心すら抱きました。あまりにも表現が激しくて、また感情的に見えて、絵が下手なのではないかとまで思っていました。

印象派や後期印象派の画家たちは、あえて絶妙に均衡をズラし、セザンヌ(一八三九~一九〇六年)はゆがんだリンゴを描いているのですが、私から見たら、「リンゴすら、ちゃんと描けない。何て下手なんだ。あたしの方がずっと上手い!」と。いま考えると、とんでもない子どもですが。

当然、ピカソの絵だって下手だと思い続けてきました。大人になってから、「いやいや、違う。上手いじゃないか」と、多様性をもった画家の才能に気づき、自分から近づいていきましたが、ゴッホにはそういう機会がありませんでした。

ですからゴッホの絵は、美術館や展覧会で並んでいても、ずっと眺めていたいと思うような類の絵ではなく、立ち止まりたくない、近寄るのも怖いと思っていました。迫力、パッションが、ガンガン迫ってくる。その存在感を、ストレートに受け止めていたのだと思います。

高価な絵と実際とのギャップ

それにバブルの頃、オークションを通して高値で取引されたことが、よくニュースに取り上げられていました。

一九八七年、ゴッホの《ひまわり》を、安田火災海上保険(現損保ジャパン日本興亜)が、一枚の絵の取引価格としては史上最高の、日本円にして約五三億円で落札したことが大きく報道されました。同年には《アイリス》(一八八九年)がサザビーズで売りに出されて約七二億円で落札され、あっという間に記録を塗り替えました。

そして一九九〇年には、日本のある実業家でコレクターが、ゴッホが死の一カ月前に描いた《医師ガシェの肖像》(一八九〇年)を、日本円にして約一二五億円で落札し、さらに更新しました。その際、「自分が死んだら棺桶に入れて一緒に焼いてくれ」とうそぶいて、世間を賑わせました。後日発言は撤回され、ゴッホの絵が棺桶に入れられることはありませんでしたが。

そこで感じたのは、「そこまで大枚はたいて、自分のものにしたい気持ちって何だろう?」という素朴な疑問でした。それだけ巨額のお金を動かしてでも、我が物にしたいと思った人がいる。その事実がショッキングでもありました。「何でそこまでゴッホが好きなの?」と。そこまで熱狂する理由がわからなかったのです。オークションでの天文学的な落札価格が頭にこびりついてしまい、まっすぐに向き合うことができませんでした。

生前に絵が売れず不遇だったにもかかわらず、死後に作品が高騰し、巨額で取引され、マーケットも盛り上がり、大きなニュースにもなる。そういうゴシップ的な煽られ方の中で、画家が翻弄されているようにも見えました。もし私がゴッホだったら、この事態を喜んだだろうかと。ゴッホその人や、彼の作品を評価する以前に、それを取り巻く環境がうるさすぎて嫌だ。周辺のノイズが喧しくて惑わされる。だから敬して遠ざけていたのだと思います。

日本とゴッホは相思相愛

そもそも、何故日本人はゴッホが好きなのか。何故そこまで印象派や後期印象派、一九世紀末から二〇世紀初頭のモダンアートの黎明期の作品に、心惹かれるのか。昔から私の中で大きな疑問でした。それが、私が小説『たゆたえども沈まず』を書こうと思った原点です。

当時の画家たちの絵は世界中の人たちから愛されているけれど、特に日本人は大好きですね。私自身も好きだから、モネ(一八四〇~一九二六年)やセザンヌについても、ピカソやルソーについても、小説に書いてきました。そこまで好きな理由を掘り下げてみたい。その源流に何があるのか。そこから小説を書いてみたいと思ったのです。

浮世絵を含む日本美術が、印象派や後期印象派の画家たちに大きな影響を与え、やがて現代アート誕生の源になったことは、よく知られています。つまり日本美術のDNAを、画家たちが受け継ぎ、作品へと昇華したのです。同じものが体内に流れているのですから、なるほど好きにならずにはいられないわけです。

二〇一七年一〇月、『たゆたえども沈まず』の小説が書き上がり、私はもう一度ゴッホの巡礼の旅に出かけました。ゆかりの土地をあちこち歩き、ゴッホ兄弟と林忠正(一八五三~一九〇六年)の魂に、「小説ができましたよ!」と話しかけながら。