【最新 – 沖縄の歴史について学ぶためのおすすめ本 – 歴史の全体像から文化まで】も確認する

内部の問題も映し出した沖縄の歴史

本書は、沖縄の歴史を類書と異なる立場で描いた本です。沖縄の歴史といえば、外部からの侵略や攻撃を受けた被害者的な側面や琉球王国のロマンをクローズアップされがちです。しかし、それだけでなく、王国の権力争いや外圧への適応力の低さなどにも焦点を当て、沖縄の歴史をよりそのままに伝えようとしています。

まえがき

沖縄の不思議さはいまなお沖縄が沖縄であり続けていることである。妙な表現をすると思われるかもしれないが、独自性あるいは個性という意味では、この島は他府県とは比較にならないほど異彩を放っている。

そうなるに至ったのは、むろん、明治期に入るまで沖縄が日本と異なった歴史を歩んだことが最大の理由である。つまり、日本にとっては異国であった。その島嶼群に時代を通じて君臨し続けた国家は「琉球王国」である。

その南海の王国は当初、明国(中国)を宗主国として仰いだ。その後、一六〇九年になって薩摩落に侵略され、それ以降は長きにわたって日中両属という特殊な歴史を刻み続けた。

歴史に「if」は禁句ながら、もしこの小国が戦乱のあいついだヨーロッパに存在していれば、とうにつぶされていただろうし、「民族」そのものも絶滅していたかもしれない。

地理的にみても琉球王国が存続したのは奇跡というほかない。東アジアの地図を日本からアジアよりに少し視点をずらして眺めればその意味はたやすく理解できるはずである。

琉球諸島は西方は中国・福州の近くに位置し、南方はフィリピン、インドネシアの島々に連なるように浮かんでいる。北方はいうまでもなく日本である。

その日本を中心にした地図では、沖縄は絶海の海に浮かぶ僻地のように見えてしまうだろうが、東アジアを中心にした地図から俯瞰すれば、琉球諸島は日本と中国という超大国の中間にあり、同時に東南アジア諸国とつながる始発点のような場所に位置している。

琉球王国はまさにアジアの交差点というべき場所に存在していたことになる。事実、欧米諸国が競うようにアジアに進出していた時代にあっては、この島々はその通り道になった。要するに琉球王国は地理的環境からいっても、いつ攻め込まれてもおかしくない場所に位置していたのである。

もっとも、歴史を巨細に眺めると、この王国は日中両国に支配されながら生きながらえてきたのであるが、それでもつい百五十年前までは歴とした国家として東アジアにその名をとどめていたのである。

本書はこの小さな島嶼群が独立国家として存在し、明治の琉球処分によって国が解体されてもなお、アイデンティティを喪失せずに沖縄であり続けている理由を探りたくて書いた。

ただし、歴史を視る立ち位置は類書と大きく異なっている。琉球・沖縄というと、とかく過酷な歴史がクローズアップされ、「悲劇の島」として描かれるケースが多い。また、その裏を返すように王朝の華やかなロマンティシズムが強調されることも少なくない。が、そのような被害者の視点や耳触りのいい浪漫主義だけでこの島の生い立ちを語ることは意識して避けた。

確かに、王朝時代は華やいだ時代もあった。あるいは、薩摩の侵略、琉球処分、沖縄戦といった出来事を見れば、甚大な被害を被った島でもあった。本書はその点をけっして否定するものではない。

しかし、沖縄の歴史の実相はそのようなものだけで語れるものではない。王府や支配層は激しい権力闘争や内戦、権謀術数に明け暮れ、さまざまな王統が登場しては滅亡を繰り返してきた。その意味で琉球王国は巷間語られるような平和な島ではなかった。そして、外圧が高まれば高まるほど権力者は保身を優先させ、国家存亡にかかわる国難に対しても、ついにひとつにまとまろうとしなかった。結果、王国は砂上の楼閣のように滅んだ。

日本に併呑された明治期以降も、その傾向は変わることがなかった。差別政策を課した日本帝国主義に対して自らすすんで同化する道を選択し、あろうことか、自分たちの民族文化を否定するような動きすらみせたこともあった。そうして、あの破滅的な地上戦に突入していったのである。

沖縄は自滅していく要因を内部に抱え込みながら、その歴史を歩み続けたともいえる。悲劇をいうなら、真の悲劇性はまさにその点にあったのではあるまいか。

要するに、ともすれば自分自身にも立ち現れるある種の幻想や被害者意識に左右されたり、惑わされたりすることなく、あくまでこの島が残した足跡をありのまま直視してみたかったのである。

沖縄史は教育の現場でも学ぶ機会が少ないため、沖縄の人たちにとってもなじみが薄くなってしまっている。このことが他国の歴史のようにこの島の歴史をわかりにくくしている。その点を克服するため、同時代の日本史でどのような出来事が発生していたかについてもできるだけふれながら、まとめたつもりである。

読んでもらえれば、沖縄は痛快なまでに世界史に参加していることがわかるはずである。これも、隔ての海を結びの海にしていったこの島の人たちの功績のおかげというべきか。

ともかくも、時空を超えた旅人のごとく、先人とふれあう気分でページをめくっていただければ幸いである。

著者

目次

まえがき

序章 先史時代と神話

第一章 三山の対立と明への朝貢

第二章 尚巴志と倭寇

第三章 第一尚氏の三山統一

第四章 第一尚氏の栄光と落日

第五章 農民出身の金丸

第六章 最強の尚真王と後宮の陰謀

第七章 被征服前夜の八重山

第八章 アカハチの反乱

第九章 サンアイ・イソパの島

第十章 戦国武将に狙われる琉球

第十一章 侵略を招いた王府内の暗闘

第十二章 島津の琉球入り

第十三章 悲劇の国王・尚寧王

第十四章 『中山世鑑』を記した宰相

第十五章 蔡温の過酷な改革

第十六章 人頭税下の先島諸島

第十七章 ペリー来琉

第十八章 王朝末期の疑獄事件

第十九章 牧志朝忠の死

第二十章 琉球処分

第二十一章 琉球処分後の沖縄

第二十二章 人頭税廃止運動を進めたヤマト人

第二十三章 「同化思想」と沖縄戦

終章 沖縄の戦後史

あとがき

沖縄史・年表

参考文献

序章 先史時代と神話

名も知らぬ遠き島より

流れ寄る冊子の實一つ

故郷の岸を離れて

汝はそも波に幾月

舊の樹は生ひや茂れる

枝はなほ影をやなせる

われもまた潜を枕

孤身の浮般の旅ぞ

實をとりて胸にあつれば

新なり流離の愛

海の日の沈むを見れば

激り落つ異郷の涙

思ひやる八重の沙々

いづれの日にか國に歸らむ

島崎藤村の『落梅集』のなかに収められた「椰子の實」である。のちに、唱歌として歌われるほど有名になった詩であるが、漂泊とロマンの思いが込められたこの詩が誕生した契機もよく知られている。

明治三十一年、当時、東京帝国大学の学生だった柳田國男は、知人の紹介で、愛知県渥美半島の伊良湖岬にひと夏迎留することになった。岬からほど近いところに恋路ヶ浜と呼ばれる美しい海岸がある。ある日、太平洋の波が洗うその恋路ヶ浜を散策した柳田國男はどこから流されてきたのか、浜辺に漂着した椰子の実を見つける。

このときの体験をみやげ話として語った相手が親友の島崎藤村であった。藤村はこれに着想を得て、一篇の叙情詩をつくりあげした。それが冒頭の「椰子の實」である。

昭和十一年、この詩に曲をつけて全国に放送されると、たちまち国民的な愛唱歌として歌い継がれるようになるのだが、このときの伊良湖岬における体験は柳田國男自身が生涯をかけて没頭した民俗学の研究分野にも強く反映されることになる。彼もまた偶然見つけたひとつの椰子の実から大胆な思いを馳せていたのであった。

――はるか昔、日本民族の祖先たちは稲作技術を携えて遠い南方から黒潮に乗って北上し、沖縄の島々を伝って本土に渡来したのではないか――。

日本人の起源論というべきこの雄大な考察は名著、『海上の道」として結実する。伊良湖岬の体験からすでに六十数年が経過している。文字通り、人生の最晩年に誕生した渾身の一冊であった。

日本の文化が沖縄の島々から伝わったという柳田の構想を裏付ける証拠はいまのところない。後述しているように、沖縄諸島には稲作文化の遺跡が見つかっていないからである。ただし、文化の伝播や往来はなにも稲に限ったものだけではない。

ごく常識的に考えれば、日本文化の諸要素は北方からも南方からも波状的に、かつ繰り返し押し寄せ、やがて融合されて定着していったと考えるほうが妥当だし、歴史はおそらくそのように展開していったに違いない。

沖縄の先史文化にも「南進説」や「北進説」がある。これも同様にどちらがどうというより、九州から南進してきた文化と、華南や南洋から北進してきた文化が長い年月をかけてねんごろに混じり合って変遷を繰り返してきたとみるべきであろう。

沖縄は言語や信仰をはじめ、日本と共通する文化が根付いている。その一方で、沖縄諸島には南方由来の習俗や食文化を発端とする文化も色濃く残されている。要するに、このことは一見、独立文化圏にみえるこの島々も、巨視的にみれば、東アジアのさまざまな地域と接触しながらその独自の文化を築きあげていったことを雄弁に物語っている。

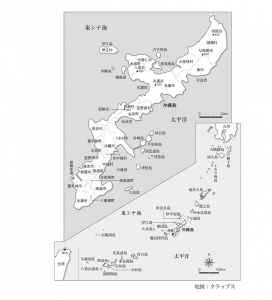

沖縄は絶海の孤島ではない。まずは冒頭に掲載されている地図をみてほしい。九州の南の種子島、屋久島から台湾を結ぶ広大な海域に小さな島々が飛び石状に連なっているのがわかるはずだ。地理学上で、南西諸島と呼称されるこの島々は大隅諸島、トカラ列島、奄美諸島、沖縄諸島、宮古列島、八重山諸島の百九十九の島で構成され、その距離は約千三百キロにも及んでいる。

弓状に連なっていることから、俗に琉球弧とも呼ばれているが、島々は孤立しているのではなく、あたかも橋梁のように連なっている。それぞれの島影を指呼の間に臨み、その島々を洗うように「黒瀬川」と呼ばれる黒潮が脈々と流れている。

流れに沿って北進した文化もあれば、流れに逆らって南進した文化もあったことは容易に想像できる。あるいは集団としてのヒトの移動もそうであったろう。この地理的環境を理解すれば、琉球弧の島々がそれぞれ密接に関係しあっていたことは、くどくど説明する必要などなさそうである。

さて、その琉球弧の発祥である。はるか大昔、この島々は大陸と地続きで、その後、大規模な地殻変動によって、一部が海底に沈んだり隆起したりを繰り返していた。現在のような地形になったのは地質学でいう氷河期の末期、およそ一万年前とされている。

琉球弧には大陸からわたってきたことを裏付ける動物の化石が多数発見されており、沖縄本島南部では約五百万~二百万年前の象の化石が、また宮古島では洪積世末期(約三万年前)の別種の象の化石が発掘されている。

こうした先史時代を本土では縄文時代と弥生時代に分けているが、琉球史はそれとは異なり、土器出現以前を後期旧石器時代、土器出現後を貝塚時代と呼んで区分している。

琉球弧にいつ頃から人類が現れたのかは不明だが、大陸と地続きであった氷河期の末期時代に、化石で見つかっている動物とともに渡来してきたとする説が有力である。

考古学上では、この三万~二万年前の時代を旧石器時代と呼んでいる。この時代のものと考えられる最古の人骨が那覇市で見つかった山下洞人で、およそ三万二千年前のものだと推定されている。また、一九六七年頃から具志頭村(現在の八重瀬町)で出土した四~七体の港川人骨はおよそ一万八千年前のものとされ、日本で発見された更新世人骨の中で、もっとも完全な形に近いホモ・サピエンスの人骨として知られている。

身長は男性が約一五四センチ、女性が一四四センチほどで、小柄でありながら手は大きく、頭骨はやや大きめで、頬骨が張った彫りの深い顔つきを持っている。

現時点では日本人の祖先として位置づけられているが、身体的特徴が中国大陸南部地域の「柳江人」に近いという報告から、大陸と関係の深い「人類」としてとらえるほうが妥当だろう。

沖縄県内ではそのほかにも、米原人(石垣市)、伊江ゴヘズ洞人(伊江島)、下地原洞人(久米島)、ピンザアブ洞人(宮古島)などの旧石器時代の人骨が他府県以上に数多く出土している。

これは沖縄の琉球石灰岩洞穴の地下水が、人骨を化石化する炭酸石灰分を多くふくんでいるためである。しかしながら、その後のおよそ一万年余の間の遺跡は発見されておらず、先史期におけるこの時代から貝塚時代までは空白の時間になっている。

貝塚時代は、紀元前三世紀を境目として、貝塚時代前期と貝塚時代後期に大きく分けられ、おおむね前期が本土の縄文時代、後期が弥生時代に相当する。日本史と決定的に異なる特徴は、本土が弥生時代以降、古墳時代、奈良時代を経て平安時代へと変遷するのに対し、沖縄諸島(宮古諸島や八重山諸島をのぞく)では貝塚時代後期が十世紀前後、すなわち本土の平安時代の時期まで続いている点である。

沖縄諸島で発見されている遺跡数はおよそ六千余。それらを分析した結果、貝塚時代の早期は海岸の砂丘低地に、前期が標高およそ八十メートルまでの琉球石灰岩丘の崖下に、中期が台地に、後期になると海岸の砂丘に降り、湧き水のでる場所近くで生活していたことがほぼ定説になっている。

いずれにしてもそれらの遺跡はサンゴ礁に囲まれた内海に面していることから、当時の人々は貝や魚などの漁労を主とした採取生活をしていたと考えられている。貝塚中期になると畑作との複合生活を実証する遺跡が発見されているが、本土の弥生人との接触がみられる後期にいたっても水稲農耕の跡はついに発見されていない。

つまるところ、当時の人々は農耕を主流にしなかったわけだが、その理由についてははっきりしていない。ただ、大量の水と人手を必要とし、その上、自然環境に左右されやすく、一年を通して土地を綿密に管理していかなければならない農耕は、ただでさえ手のかかる生産方法であったはずだ。その点、この島々は内海という豊かな漁場が目の前にあった。その海からの幸はおそらく当時の人口を十分に養えるほど豊かなものであったのだろう。であるなら、過酷な労働や自然条件を前提とする農耕生活はこの土地では必要とされなかったのかもしれない。

もう一つの特徴は沖縄が「具の文化」の源流を成していたという点である。サンゴの海が取り巻く沖縄はむろんのこと貝に恵まれ、生活用具や装飾具に多くの貝殻が利用されていた。日本本土でもその沖縄産のゴホウラガイやイモガイを用いた腕輪や首飾りなどの貝製品が多数発見されており、古くは二千年前にもたらされた貝も出土している。

いうまでもなく、黒潮がその「貝の道」を成立させた原動力である。ルートは琉球弧から北九州を経て日本海地方にいたる道と、北九州から瀬戸内を経由して畿内にいたる道があったとされている。このことから、先史時代は琉球弧と九州・本土の間に活発な交易があったと考えられている。

なにやら、われわれの想像をはるかに超えるダイナミックな人間交流があったことが窺いしれるエピソードであるが、同じ琉球弧であっても、宮古諸島や八重山諸島の先島においてはまったく異なる歴史の営みがあった。

日本史と比較すると驚くほかないのだが、沖縄諸島からさらに南に位置する先島では実に十二世紀頃まで原始さながらの石器時代が続いていた。十二世紀といえば源平の争乱が続き、源頼朝が鎌倉幕府を成立させようとしている時期である。沖縄諸島は本土の縄文文化に影響を受けたのに対し、先島には本土文化は及ばず、台湾、フィリピン、インドネシアなどの南方文化の強い影響を受けた文化が構築されていた。

石器時代の前期は堅穴住居を住処とした狩猟や漁労を主とした生活が営まれ、遺跡からは台湾先史時代の土器との共通点が指摘されている厚手平底の牛角状突起がある下田原式土器が発見され、貝塚からは魚貝類、イノシシの骨などが見つかっている。

時代が下って後期になると、土器や石器の他にシャコ貝など大型の貝が煮炊き用の調理器具として用いられ、東南アジアとの関連性を示唆する貝製の斧なども発見されている。沖縄諸島の土器と類似性が見られるようになるのはようやく八〇〇年頃である。要するに、琉球弧を俯瞰すると、沖縄諸島が縄文から弥生文化を経て独自の文化圏を築き上げたのに対し、先島諸島は南方文化を基層にした文化を紡いでいたことになる。

日本本土との関係をみると、『続日本紀』に七一四年に「信覚」(石垣島)、「球美」(久米島)などの人々が来朝したと記され、また七五三年には鑑真が「阿児奈波島」(「うちなわ」と呼ぶ説もある)に漂着し、これを沖縄本島とする研究者もいる。ただし、いずれも確証はなく、時代背景を考えると、むしろ疑わしい解釈といわざるを得ない。

戦前の教科書には、「元明天皇の御代には、さらに信覚(石垣)・球美(久米)等の人も来朝したり、ここに南西諸島は、殆ど皆我に服属することになれり」(女子用日本史教科書巻上大正八年文部省検定「高等学校琉球・沖縄史」より)とあり、これは皇国史観をもとに書かれた妥当性のない記述というほかない。沖縄諸島にしても先島諸島にしても、本土文化の影響はともかく、七世紀後半の飛鳥時代から八世紀初頭にかけて成立をみる律令制度の政治的な影響は受けておらず、当時の大和政権(=日本国家)と服属関係はなかったことは確かである。

常識的に考えれば、日本の古代政権の視野には南西諸島が入っておらず、逆もそうであったというべきで、少なくともこの時代において両者が共有するものはまだなかった。

そんな琉球史に農耕文化を基盤とした時代が現れるのは、「グスク時代」とよばれる十二世紀になってからである。集落は海岸から稲作や畑作などの農耕に適した台地に移り、人々は神(祖先神)の依り代となる御嶽(聖地)を村落のなかに構え、ノロと呼ばれる女性の宗教的支配者が登場するようになる。

卑弥呼を連想させるシャーマニズム的色彩の濃い社会といっていいが、こうした村落が成立する過程は本土とほぼ同じといっていい。

やがて、村落の有力者に成長したものは按司(豪族)と呼ばれるようになり、これら按司は武力を背景にした防御の砦としてグスク(城)を築き、周辺の農民や集落を束ねながら、それぞれの支配地域を広げていく。いわゆる小国家の成立である。一五00年代初頭には、奄美も含めた琉球弧にこれら小国家のグスクが五百余も築かれている。

琉球史では、このグスク時代(十二~十五世紀)から有力按司が割拠する三山時代、さらには琉球王国の成立(一四二九年)を経て、薩摩の侵入(一六〇九年)までのおよそ五百年間を「古琉球」とよんでいる。

古琉球時代の特徴は日本や中国大陸との交易が盛んになったことである。とりわけ中国との関係は密接で、明国が東アジア圏内の新秩序体制というべき進貢貿易を確立させると、琉球もこれにいち早く参加し、アジア社会の有力な一員に成長していくのだが、これについては別章で追々ふれていくことになる。

さて、国家にはその治世者によってまとめられた歴史書があり、これを正史という。中国では司馬遷が著した『史記』や『漢書』、日本では『日本書紀』、『続日本紀』などがその代表といえるが、琉球にも王朝が編纂したいくつかの正史がある。『中山世鑑』、『中山世譜』、『球陽』、『琉球国由来記』などがそれである。

とはいっても、時の為政者の施策、政権、王位継承などを至当とするための意図をもって書かれた王宮中心の歴史書であるから、史実とはいいがたい記述も多々ある。しかも、いずれの正史も薩摩の侵略以降に編纂されているため、薩摩による琉球支配を正当化したり、日本と琉球が民族的に同根であることを極端に強調したりしているので、こうした関係も考慮して読み解く必要がある。

正史による琉球の開關時代も史書とはかけ離れた粉飾が施されているが、あくまで「物語」であることを前提として琉球の島づくりをみていくと次のようになる。

天の神はアマミク(阿摩美久、またはアマミキヨ)という女神を下界に遣わし、琉球の島々をつくり、ひと組の男女神を島に住まわせた。男女は夫婦となり、三男二女をもうけた。長男は国王の祖先となって天孫と名乗った。次男は諸侯の按司の始祖、三男は農民の始祖となり、長女は最高位の神女である大君の始祖、次女はノ口(巫女)の始祖となった。天孫氏は二十五代、一万七千八百二年間にわたって琉球を支配したという。

単純計算で歴代天孫氏は一代で七百年以上生きていることになるから、むろん、実在した王朝ではない。物語の流れは天孫降臨を記した日本の開闢神話に酷似しており、これも神話の域を出ない王統といっていい。

史実としての王統は天孫王統を継いだ舞天王統であるが、これもまた伝説が幾重にも交錯している。正史では天孫氏二十五代目の十二世紀末頃に、地方の按司が各地で反乱を起こすようになる。天孫氏も執権役の利勇によって殺され、その利勇が王位に就いたが、按司たちは従おうとしなかった。

そこで浦添按司である尊敦が義兵を起こして利勇を討ち取り、民衆に推戴されて琉球王となったというものである。尊敦は実在の人物であるとされ、のちに舜天(在位一一八七~一二三七)と称した。

この舜天という名前は、古代中国において「堯舜の治」として語り継がれ、理想の天子とされた「舞」にちなんだものであることはいうまでもない。

興味深いのは『中山世鑑』では舞天の父が源氏の御曹司、源為朝とされている点である。それによると、保元の乱で敗れた源為朝は伊豆大島に流されたが、その後脱島し、「運を天にまかせて」漂流したのちに琉球の今帰仁にたどり着いた。そこでその港を運天港と名付けた。琉球の名も流れを求めてやってきた場所だから、のちに「流求」となり、琉球に転じたのだという。

為朝はそこから沖縄本島の南部に移り、大里按司の妹と結ばれて男の子を授かった。が、望郷の念絶ちがたく、為朝は涙ながらに妻子を残して琉球を旅立つ。妻は北風が吹く日には乳飲み子を抱いて浦添の港に出向き、再び為朝が来琉する日を待ちわびた。その乳飲み子が尊敦、のちの舞天となり、妻子が待ち焦がれた港だから「牧港」になったという。

もとより、『保元物語』の「為朝の鬼が島渡り説話」を引き写したもので、できすぎた話である。運天の古名は「くもけな(雲慶那)」で、のちの世になって「雲見」と当てられ、これが「運天」に転じたとされる。また、牧港も元々は「まひみなと」で、「牧那渡」、あるいは「真比湊」に転じたといわれる。結局のところ、地名そのものもこじつけたもので、研究者の間でも為朝来琉はほぼ否定されている。

後述しているが、『中山世鑑』は一六五〇年に王府の高官、羽地朝秀が記したもので、薩摩の支配下に入ってから四十年後のことである。当時は薩摩の圧迫によって退廃的な気分が王府に蔓延し、羽地としては彼らの意識改革に取り組まねばならなかった。

琉球を支配した島津家は清和源氏の流れをくむ家柄である。一説には「日琉同祖論」者の羽地はこの「血流」を利用して、薩摩は忌むべき相手ではないとしたとされている。要するに、『保元物語」をそのまま採用することによって(薩摩侵略前はヤマト僧の袋中上人や月舟寿桂などが為朝伝説を紹介、侵略後は新井白石が『南島志」で、滝沢馬琴が『椿説弓張月」で取り上げて、伝説は全国化していった)、琉球を支配した島津と琉球王統の先祖は日本の清和源氏であり、同根であることを示したというわけである。

最近の研究では、羽地に薩摩支配を肯定する意思まではなかったという説も有力になりつつあるが、舞天の名が中国由来で、出自が日本をルーツにしているという伝説は、後世、日中両属となる琉球王国の将来の定めを暗示しているようでもある。

ともかくも、為朝来琉が俗説にすぎないことから、舜天王統の成立話もすべて真に受けることはできないのだが、正史では舞天王統は三代目の義本(在位一二四九~一二五九)の代に飢饉や疫病が流行して国内が荒れたため、義本は自分に徳がないことを党り、みずから英祖(在位一二六〇~一二九九)に王位を禅譲したとしている。

英祖は天孫氏の末裔で、母が太陽の夢を見て懐妊したことから、太陽子と称されたという。これもまた貴種伝説の流れをくむ説話であろうが、浦添市にある「浦添ようどれ」と呼ばれる墓陵は彼が紛れもなく実在したことを示す貴重な遺跡といっていい。

英祖は農業政策を重点的に推し進め、年貢の公平化をはかり、領民を豊かにしたことで知られる。おそらくは農機具を改良したり、鉄器を導入したりするなどして、穀物の生産力を一気に高めたかと思える。ついでながら、禅鑑という来琉した僧に寺を与え、琉球にはじめて仏教を流布させたのも英祖の治世のときである。

その充実した国力のせいか、並々ならぬ軍事力を備えていたことを物語る事紙が残されている。文永・弘安の役と称されるいわゆる元寇は日本を恐怖に陥れたが、琉球もその侵略から逃れることはできず、一二九二年と一二九七年、二度にわたって来寇されている。

しかし、『球陽」には、英祖軍は当時の世界帝国を敵に回してよく抗戦し、

「元兵の来役を見て、国人力を合わせ、拒ぎ戦って降らず」とし、元軍を見事に退けたことが記され、英祖の奮闘ぶりが讃えられている。

英祖は在位四十年で世を去り、王統は五代にわたって続いている。が、王統末期の四代目の玉城王(在位一三二四~一三三六)が酒色におぼれて治世を怠ったために、琉球は三つに分裂したとされる。ただし、沖縄研究の代表的存在である伊波普猷は、「これらの三地方が各自に発達して、この時代にそれぞれの国家の形態を取るに至ったと見るのが穏当であると思う」(『阿麻和利考』)

としており、真偽のほどは定かではない。

いずれにせよ、これがいわゆる中山・北山・南山の三勢力の成立起源であることは間違いなく、英祖王統は五代目の西威(在位一三三七~一三四九)の死後、大いに乱れたという。

そこに現れたのが察度(在位一三五〇~一三九五)である。のちに王統を開くことになる察度の出生にも英雄伝説がある。それによると、察度は浦添の貧農・奥間大親を父に持つ人物として登場している。

父の奥間大親はある日宜野湾の森ヌ川で水浴びしている天女を見つける。あまりの美しさに見ほれた奥間大親はこっそりとその天女に近づき、木の枝につろした衣を隠してしまった。そして、言葉巧みに天女をだまし、自分のあばら家に連れて帰った。やがて二人は夫婦になり、一男一女を授かる。

それから、数年後のこと。娘は弟のめんどうをみながら、「母の飛び衣は六足蔵の上、母の飛び衣は八足蔵の上」と子守唄をうたった。それを聞きつけた母親は不審に思い、その穀物蔵を調べてみると、稲の下に無くした衣が隠してあった。

天女はそれを着ると空に舞い上がり、天上に帰って行った。そのとき、母親を慕って泣き叫んだ男の子がのちの察度王であるという話である。いわゆる羽衣伝説である。貧農の身分ながら生まれは高貴であると説いた一種の貴種神話といっていい。

察度王には青年期にもうひとつ、伝説がある。時の勝連按司は海外貿易で築いた財力をもつ人物で、按司には才色兼備の娘がいた。娘には多くの求婚者がいたが、謝名むい(のちの察度)は貧農出身ながらいっさい物怖じせず、「娘をもらいたい」と申し出た。案の定、勝連按司や家臣から失笑を買ったが、その様子を見ていた娘は、この人物こそ傑物であると直感し、周囲の反対を押し切って二人は結婚する。

はたして、謝名の家は貧しかったが、家の周りの田には金塊が転がっていた。妻は仰天し、その価値を謝名に教えた。謝名は金塊を拾い集めて蔵に貯め、のちにそこに黄金宮と名付けた楼閣を建てた。そして、この財を元手にして、港に日本の商船が着くたびに鉄をことごとく買い集め、農民に農具をつくらせた。そのおかげで村は潤い、国じゅうに謝名の名声が知られるようになり、ついには、民衆の推挙で国王の座に就き、察度と名乗ったという。

黄金の価値もさることながら、正史はそれ以上に鉄製の農具の価値を知り抜いていた農夫出身の察度を慈父のように褒め称えている。察度は妻にとっても民衆にとっても、まさに「奇貨」であったというわけである。

察度の功績も英祖と同じく、農産物の生産力を飛躍的に高めたことにある。大地をたやすく開墾できる鉄は生産性の効率を増大させ、ひいては民の暮らしを豊かにする。そのことを熟知し、いち早く鉄を仕入れた察度王にまつわるこの伝説は、その土地の発達史を俯瞰する上でまことに興味深い。

察度王の黄金宮は、いまも宜野湾市大謝名の住宅地の中にある。社というより、ひっそりとした拝所のような空間になっているが、場所はきわめて特徴的である。歴史家の新里金福はその著書『琉球王朝史」(朝文社刊)のなかで次のように述べている。「伝説の場所は、ちょうど牧港を眼下にみおろす丘陵の中腹で、かつては入江だったといわれる谷間には田圃がひらけて、夏は風に青田がそよいでいる。つまり、察度が楼閣をたてて住んだという土地は、眼下に港を見おろす丘の中腹だったわけである」『球陽』は察度が農事より漁労を好んだとしている。おそらく、彼は海を単に漁場とみたのではなかったろう。出船入り船が行き交う港はまさに情報源であった。察度は海を眺めながら、いち早く情報を得ようとしていたに違いない。

港が一望できる丘の中腹に家を構えたのも、貿易によって巨利を得た勝連按司の娘に求婚したのも、偶然ではなかったように思える。正史は虚実を織り交ぜながらも、そのことを暗に伝えようとしたのかどうか。

事実、察度王は中国に初めて朝貢し、対明貿易の先陣を切った国王であった。その意味で、彼こそ海外交易で繁栄の基礎を築く古琉球の歴史的性格を決定づけた人物といっていいかもしれない。ともかくも、この時代において琉球はようやく「神話」の世界から名実ともに脱することになる。