ページコンテンツ

【最新 – 天皇制について学ぶためのおすすめ本 – 歴史・概要から今後について】も確認する

皇室の在り方とは

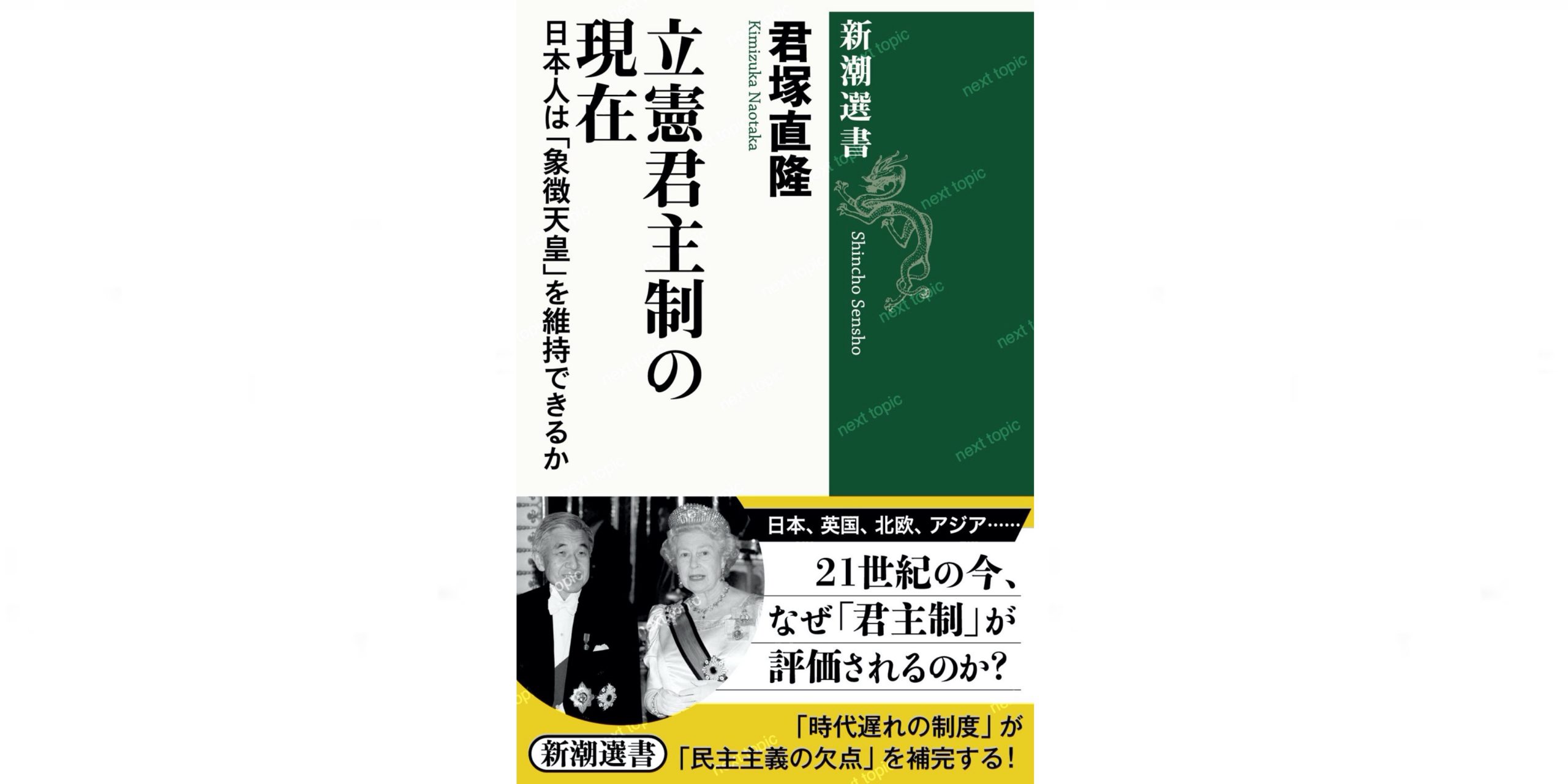

日本の象徴天皇制をはじめとする世界43か国で採用されている君主制は、時代遅れとみなされたこともありました。そんな非合理ともいわれる制度がなぜ今になって見直されているのか?本書では各国の立憲君主制の歴史からメカニズムを解明し、日本の天皇制が国民統合の象徴であり続けるための条件を問いかけます。

はじめに

……君主制など、戦時にあって祖国の防衛に必要となる、熱狂的な感慨を人々に沸き起こさせることもできず、また民主主義的な了解を人々から得てもいない。玉座と王笏などという古代からの飾り物なんかやめにして、共和制にすべきである。[中略]われわれはベルギーのため、フランスのため、普遍的な自由のため、文明のため、そして人類すべての未来のために戦っているのであって……国王のために戦っているわけではない(1)。

この激烈な文章は、今からちょうど一〇〇年前の一九一八年、最初の本格的な総力戦ともいうべき第一次世界大戦(一九一四〜一八年)のさなかに書かれたものである。

執筆者の名はH・G・ウェルズ(一八六六〜一九四六)。『タイム・マシン』や『透明人間』、さらには『宇宙戦争』などで知られる、イギリスを代表するあの「SF小説の父」のことである。

ということは、ここでウェルズがこき下ろしているのは、立憲君主制の手本として世界に知られた、イギリスの君主制であり、その国王ということになる。

なぜウェルズはそこまで君主制を嫌ったのであろうか。

ハーバート・ジョージ・ウェルズは、ロンドン南東部のケント州ブロムリで庭師の父と家政婦の母のあいだに生まれた。典型的な下層中産階級の出身である。当時、ブロムリの隣町チズルハーストには、ウェルズが生まれた四年後に普仏(独仏)戦争で敗れ、イギリスへと亡命してきたフランス皇帝ナポレオン三世(在位一八五二〜七〇年)の一家がひっそりと生活していた。「前」皇帝が一八七三年に亡くなった後も、未亡人のウジェニー皇后がここに住み続けて、長年の友人だったヴィクトリア女王(在位一八三七〜一九〇一年)がたびたび彼女を訪ねてきた。

ウェルズの母サラは今でいう「王室マニア」だった。ブロムリの町でチズルハーストへ向かう女王の馬車に遭遇すると、「いらした!いらしたわよ!ほんの少しでもご挨拶できたらなあ。パーティ(ウェルズの愛称)、帽子を取りなさい!」と大騒ぎしていたようである。こうした母の態度を見るにつけ、パーティ少年は女王、さらには王族全体に対する嫉妬や怒りを感じるようになった。アイツらはいつもいい服を着て、巨大な屋敷に住み、勝手気ままな生活を送っている。特に怒りの矛先は同世代の女王の孫たちに向けられた。そのうちの一人が、ウェルズより一歳年上ののちの国王ジョージ五世(在位一九一○〜三六年)だった。第一次大戦当時の国王である。

こうした少年時代の経験が、ウェルズ自身も赤裸々に述べているとおり、生涯にわたって病的なまでにつきまとう、彼の「王室嫌い」の原点となった(2)。

小説家として名をなした後、ヴィクトリア女王が崩御した翌年の一九〇二年に、彼は社会主義者の知識人が集まるフェビアン協会に入会した。ウェルズにとってみれば、第一次世界大戦を引き起こしたのは帝国主義のドイツであり、そのドイツの王侯らと娘戚関係で結ばれたイギリスの王室も「同罪」であった。これからの世の中は、共和国による世界連合によって世界平和が生み出され、民主的な共和制こそが永久平和の礎になると、ウェルズは固く信じていた(3)。

ウェルズが冒頭の文章を書いた年の一一月、第一次世界大戦は終結した。敗戦したドイツ帝国、ハプスブルク帝国、オスマン帝国はもとより、大戦中に革命で倒れたロマノフ王朝のロシア帝国も消滅した。それからわずか二〇年で、ヨーロッパは二度目の世界大戦(一九三九〜四五年)に突入した。そしてこのたびも、敗戦国イタリアをはじめ、バルカンの王国が次々と崩壊した。

ウェルズが待ち望んでいたように、二一世紀の今日では君主制を採る国は少数派となっている。彼が少年時代を過ごした一九世紀後半の世界では、地球の陸地面積の半分はイギリスやロシア、ドイツなど君主制をいただく帝国によって支配されていた。それが二つの世界大戦を経て、主にアジアやアフリカに拡がる植民地が次々と独立し、その大半が「共和制」を採ったのである。

二〇一七年現在、国際連合(国連)に加盟している国は一九三に及ぶが、そのうち君主制を採用しているのは、日本も含めると二八ヵ国となっている。これにイギリス女王が国家元首を兼ねる「英連邦王国」一五ヵ国をあわせても四三ヵ国であり、国連加盟国の五分の一に過ぎないのだ。世はまさにウェルズが説いた「共和国による世界連合」が実現したといっても過言ではない。

しかしそれによって本当に「世界平和」も生み出されたのであろうか。

ウェルズが永久平和の礎になるとして望んだのは「民主的な共和制」だった。ならば共和制を採る国はすべて民主主義的なのか。第二次世界大戦後にアメリカと並ぶ超大国となり仰せたのは、ソヴィエト社会主義「共和国」連邦であった。しかしそれはすべての市民が平等な国どころか、共産党一党独裁の下で言論の自由は奪われ、党幹部たちが利権を独占する体制であった。ソ連は一九八九〜九一年の一連の市民運動で動揺をきたし、その衛星国として同じく共産党独裁体制下に置かれていた東ヨーロッパの「共和制」諸国とともに、倒壊の道をたどったのである。

さらに、現在、東アジアを中心にその勢力を拡大しつつある中華人民「共和国」はもとより、ICBM(大陸間弾道ミサイル)の開発などで「世界平和」を脅かしているのは、朝鮮民主主義人民「共和国」である。また、イスラム国(IS)との戦場の舞台にもなったシリアは、アサド政権による民衆への弾圧が長年続く「共和国」であり、二〇一〇〜一二年に北アフリカからアラビア半島にかけて拡がった「アラブの春」で独裁政権が倒されたチュニジア、エジプト、リビア、イエメンは、いずれも過去に君主制を葬り去って「共和制」を採用した国だった。「アラブの春」という嵐を辛うじて生き残ったのは、皮肉にもすべて君主制を採る国であった。

「君主制か共和制か」という国家形態と、「専制主義か民主主義か」といった統治形態とは、必ずしも合致しないのである。イギリスのように一〇〇〇年に近い君主制を採っている国でも、民主主義は立派に成熟している。いやむしろ、君主国であれ、共和国であれ、「民主政治と人権」を尊重し、自国民に豊かな生活を保障していない限り、いまや生き残るのが難しいのが現実である。

国際通貨基金(IMF)が発表する二〇一五年度の「国民一人あたりの国内総生産(GDP)」のランキングで上位三〇位に入る国のうち、第一位のルクセンブルク大公国を筆頭に実に一三ヵ国が君主制を採り、英連邦王国(オーストラリア、カナダ、ニュージーランド、バハマ)も含めれば、その数は一七ヵ国にも及んでいる。さらに、第二次大戦後に世界的に注目されるようになった、「社会福祉の充実」という点から考えてみても、その先進国はスウェーデン、ノルウェー、デンマークといった、いずれも北ヨーロッパの君主国なのである。

国民統治の面でも、君主制が共和制に劣っているとはあながち言えないのかもしれない。

第二次世界大戦の末期。ドイツはすでに降伏し、残す敵国は日本のみとなった一九四五年七月、ドイツの戦後処理問題などを話し合うために、連合国の首脳たちはベルリン郊外のポツダムに集まっていた。その席でアメリカの海軍長官ジェームズ・フォレスタル(一八九二〜一九四九)は、イギリス外相アーネスト・ベヴィン(一八八一〜一九五一)から驚愕するような発言を聴いた。フォレスタルは、いまや風前の灯火となった日本の「天皇制」を廃止すべきか否かについてベヴィンに尋ねた。慎重なベヴィンは、この問題は十分に検討する時間が必要であると答えながらも、断固たる口調で次のように語ったとされる。

「先の世界大戦[第一次大戦]後に、ドイツ皇帝の体制を崩壊させなかったほうが、われわれにとってはよかったと思う。ドイツ人を立憲君主制の方向に指導したほうがずっとよかったのだ。彼らから象徴を奪い去ってしまったがために、ヒトラーのような男をのさばらせる心理的門戸を開いてしまったのであるから(4)」

ベヴィンは「労働党」の政治家であり、極貧生活の中からはい上がり、労働組合の指導者にもなった社会主義者である。ある意味では、H・G・ウェルズ以上に「反君主制」を唱えていてもおかしくない彼がこのように断言したことに、フォレスタルは驚嘆したのだった。このベヴィンの発言どおり、戦後の日本には、天皇を象徴とする新たな国家が形成され、今日に至っている。二○世紀を代表するイギリスの政治家ベヴィンをして、戦後日本の安全弁のように言わしめた、「立憲君主制」とは果たしてどのようなものなのであろうか。

本書は、二一世紀の今日ではもはや「時代遅れ」とみなされることも多い、国王や女王が君臨する君主制という制度を、いまだに続けている国々の歴史と現状を検討していくことを目的としている。その際に重要なキーワードとなるのが、この「立憲君主制」なのである。

なお、本書で使用する「立憲君主制」という用語について、ここで簡単に説明しておきたい。理論的な詳細は、このあとすぐに第一章で述べていくが、代表的な憲法学における区分としては、世襲君主制(君主の位が親から子、孫へと代々引き継がれる)の統治様式は、大きく三つに分けられている。それは、一七〜一八世紀のフランスなどに代表される、君主が絶対的な権力を握る「絶対君主制」。一九世紀以降のドイツや中欧に見られた、議会や政府より君主の権限が優越する「立憲君主制」。そして近現代のイギリスやベネルクス、北欧などに見られる、立法では議会が、行政では議会に対して責任を負う内閣が優越する「議会主義的君主制」の三つである(5)。

この区分に基づくと、「立憲君主制」と「議会主義的君主制」とは異なるものであるが、今日では君主制をとる世界の大半の国や地域で議会制民主主義が定着しているので、本書は「議会主義的」とあえて冠をつけず、「君臨すれども統治せず」を基本に置く君主制はすべて「立憲君主制」という枠組で論じていくことにしたい。それゆえ、本書のタイトルも『立憲君主制の現在』となっている。

以下、まず第Ⅰ部では、人類のこれまでの歴史のなかで立憲君主制が形成されてきた過程を、主にはイギリスの歴史から繙いていく。イギリスを中心に検討する理由は、何よりもまず著者がイギリス政治史を専攻していることにもよるが、ヨーロッパ大陸や戦後の日本にとって、イギリスの君主制こそが「立憲君主制の鑑」として理想化され、それぞれの君主制のあり方にも影響を与えてきたからである。第二次大戦後に、今日の日本国憲法の原案を作り上げていく上で、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)の担当者たちが日本の天皇制を存続させるために参考にしようとしたのが、他ならぬイギリスの立憲君主制であったと当時の状況を詳しく知る研究者は述べている(6)。その意味でも、イギリスで立憲君主制が形成されていった歴史を知ることは、現代の日本人にとってもきわめて重要となってくる。

第Ⅱ部では、立憲君主制を採る主な国々の現状について検討していく。イギリスはもとより、男女同権や「象徴君主制」のさきがけとなった北欧諸国、混迷する政党政治の調整役を務めるとともに「君主の代替わり(譲位)」について貴重な先例を見せてくれているベネルクス諸国の状況を検討していきたい。さらに、ヨーロッパの君主制とは異なるかたちで、今日も連綿と続いているアジア諸国の君主制についても簡単に見ておきたい。

そして最後に、これら諸外国における君主制の歴史と現状とが、現代の日本の天皇制に与える影響についても考察しておきたい。読者の多くにとって、二〇一六年八月八日に今上天皇がその「おことば(正式には「象徴としてのお務めについての天皇陛下のおことば」)」を、テレビを通じて国民全体に伝えた姿は記憶に新しいことだろう。それと同時に、この前代未聞の「おことば」の発信により、「戦後日本の象徴天皇制とはいったい何であったのか」について、あらためて考えさせられたのではないだろうか。「立憲君主制とは何か」を考えることは、今日の私たち自身を考えることなのである。

目次

はじめに

第Ⅰ部 立憲君主制はいかに創られたか

第一章 立憲君主制とは何か

君主制の種類

民主主義との調和

反君主制の系譜

「共和制危機」の時代

バジョットの『イギリス憲政論』

福澤論吉の『帝室論』

小泉信三と『ジョオジ五世伝』

立憲君主制の「母国」イギリス

第二章 イギリス立憲君主制の成立

最後まで生き残る王様?

賢人会議のはじまり

「海峡をまたいだ王」の登場

マグナ・カルタと「議会」の形成

イングランド固有の制度?

弱小国イングランドの議会政治

首を斬られた国王——清教徒革命の余波

追い出された国王——名誉革命と議会主権の確立

議院内閣制の登場

貴族政治の黄金時代

第三章 イギリス立憲君主制の定着

「新世紀の開始、甚だ幸先悪し」

議会法をめぐる攻防

バジョットに学んだジョージ五世

いとこたちの戦争と貴族たちの黄昏

「おばあちゃまが生きていたら」

一九三一年の挙国一致政権

帝国の紐帯

魅惑の王子と「王冠をかけた恋」

エリザベス二世と国王大権の衰弱

コモンウェルスの女王陛下

アパルトヘイト廃止と女王の影響力

「ダイアナ事件」の教訓

イギリス立憲君主制の系譜

第Ⅱ部 立憲君主制はいかに生き残ったか

第四章 現代のイギリス王室

二一世紀に君主制は存立できるのか

国王大権の現在——国家元首としての君主

単なる儀礼ではない首相との会見

栄誉と信仰の源泉

国民の首長としての役割

女王夫妻の公務

王室歳費の透明化

二〇一三年の王位継承法

オーストラリアの特殊性

現代民主政治の象徴として

第五章 北欧の王室——最先端をいく君主制

質実剛健な座下たち

カルマル連合からそれぞれの道へ

デンマーク王政の変遷——絶対君主制から立憲君主制へ

女性参政権の実現と多党制のはじまり

大戦下の国王の存在

「女王」の誕生——女性への王位継承権

女王陛下の大権

「新興王国」ノルウェーの誕生

「抵抗の象徴」としての老国王

ノルウェー国王の大権

専制君主制から立憲君主制へ——スウェーデンの苦闘

象徴君主制への道

象徴君主の役割とは

男女同権の先駆者

「四〇〇万の護衛がついている!」

第六章 ベネルクスの王室——生前退位の範例として

国王による「一喝」

「ベネルクス三国」の歴史的背景

立憲君主制の形成と「女王」の誕生

女王と国民の団結——第二次世界大戦の記憶

三代の女王——生前退位の慣例化?

オランダ国王の大権

生前退位の始まり——マリー・アデライドの悲劇

女性大公と世界大戦——シャルロットの奮闘

小さな大国の立憲君主制

国民主権に基づく君主制

「ベルギーは国だ。道ではない!」

第二次大戦と「国王問題」

政党政治の調整役——合意型政治の君主制

二一世紀の「生前退位」

第七章 アジアの君主制のゆくえ

国王のジレンマ?

アジアに残る君主制

ネパール王国の悲劇

タイ立憲君主制の系譜

プーミポン大王の遺訓——タイ君主制の未来

東南アジア最後の絶対君主?——ブルネイ君主制のゆくえ

湾岸産油国の「王朝君主制」

「王朝君主制」のあやうさ

二一世紀のアジアの君主制

終章 日本人は象徴天皇制を維持できるか

「おことば」の衝撃

象徴天皇の責務

象徴天皇制の定着

「平成流」の公務——被災者訪問と慰霊の旅

「皇室外交」の意味

「開かれた皇室」? ——さらなる広報の必要性

女性皇族のゆくえ——臣籍降下は妥当か?

「女帝」ではいけないのか?

象徴天皇制とはなにか

おわりに

註